曽谷朝絵 インタビュー|「日常のなかの非日常」を描きたい

まるで自身の名前に導かれたような、優しい光と色の溢れる絵画。さらに空間全体に鮮やかな光彩が響き合うインスタレーションや、絵画から色と形が飛び出したような映像作品で注目を集めてきたのが、アーティスト・曽谷朝絵だ。現在は文化庁在外研修員としてニューヨークに滞在し、活動の幅をより広げている。

神奈川出身で横浜を拠点とし、『横浜文化賞』(文化・芸術奨励賞)、『神奈川文化賞・スポーツ賞』(神奈川文化賞未来賞)の受賞など、地域との関わりも深い彼女。この夏に実現する横浜での最新展示は、意外にもこの街の舞台芸術の拠点、KAAT神奈川芸術劇場で行われる。

その準備で一時帰国した彼女に、創作の原点から最新作への想いまでを聞いた。

Interview & Text :内田伸一

Photo (Portrait) :西野正将

「色の音」を頼りに風景を作曲する

※曽谷朝絵=S

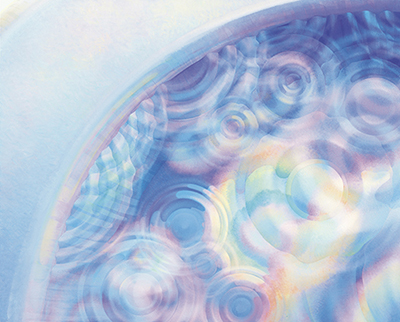

《Circles》/2007 /パネル張り綿布に油彩/ 130×162cm

ー 今日は曽谷さんのこれまでの創作と、KAAT神奈川芸術劇場での最新展示について伺います。曽谷さんの作品は絵画から始まり、やがてその世界観と通じるインスタレーションや映像にも発展してきました。そこで「描かれる」ものはご自身にとってどんな存在なのでしょう?

S:絵は3才くらいから描いていたと思いますが、私にとって一貫して大切なのは色彩です。どの色も「音」を発しているような感覚があるんですね。それはピアノやバイオリンのような楽器に近い印象のものや、風の吹く音、心臓の鼓動、街角のざわめきのようなものなど様々です。そうした音を頼りに、風景を作曲、あるいは調律するように絵を描いてきました。

ー それはいわゆる「共感覚」(文字や音に色を感じるなど、ある刺激に対して通常とは異なる種類の感覚を生じさせる知覚現象)のようなものでしょうか?

S:自分でも詳しくはわからないんです。ずっと当たり前のことだと思ってきたせいもあって(笑)。たとえば、ある色の隣に別の色を置くと、それぞれの色が持つ音が響き合う。その反響や和音を感じながら、一番いいハーモニーが、わっと立ち上がったとき、作品が完成するという感じです。

ー 初期の絵画には、浴室や洗面所など、身近な水の風景に光が溢れる様を描いたものも多いですね。今お話してくれたような感覚を描くとき、自然とこうした対象が選ばれたのですか?

S:そうですね。水はそれ自体では色を持たないけれど、光と環境によってどんな色にもなれる。波紋や反射を通じて、光の性質をより鮮明に引き出してくれるものでもあります。また、水は人の暮らしに不可欠で——今も目の前にミネラルウォーターがありますね——同時にとても不思議な存在でもある。そういう「近すぎて見えていないもの」も、強く関心を持ち続けていることです。

ー 作品からは幻想的な印象も受けますが、現実から遠く離れたファンタジーではない、と?

S:「日常のなかの非日常」を描きたいのでしょうね。連作《Circles》では浴槽に湛えられた水を描いていて、水面の波紋を照らす光が、さらに奥へと進んで浴槽の底にも映っています。光と水の関係性を描いたとも言えますが、そうした自分の「発見」を、よりクリアに作品にフィードバックさせてきたところはあります。

ー そう伺うと、空間を大胆に使った近年のインスタレーションなども、形は違えどつながっている気がします。

S:どんな方法を使っても、根っこのところは繋がってますね。ただ、インスタレーションも制作するようになったのは、もともと私の中に空間への強い興味があったのだとも思います。そしてこのことは、制作拠点にしてきた横浜での経験とも関係があると考えています。

ー 曽谷さんはご出身も神奈川で、東京藝大で学んだ後は、北仲BRICKやZAIMなど、横浜でクリエイターが集う場所にスタジオを構えて制作していましたね。

S:はい。そこで多彩な表現法をとるアーティストや、空間づくりを仕事にする建築家たちと出会えたのが影響していると思います。思えば初めて空間を作品化したのも、北仲BRICKでしたから。

《空中庭園》2006/サイズ可変 北仲BRICK & 北仲WHITE(神奈川)

ー 二つの建物の壁が向き合う余白的な空間で、白ペンキのはがれ落ちた場所にカラフルな絵画をちりばめた《空中庭園》(2006)ですね。

S:あの作品は、壁の中や向こう側にも未知の色彩の世界が溢れている、という気持ちで生まれたものです。またZAIMでは建物内の一室すべてにライブペインティングをする機会を得て、自分の絵に包まれるという体験ができました。それが資生堂ギャラリーでの個展『鳴る色』(2010)にもつながります。この展覧会ではシートの上にペイントした後、これを様々なかたちに切り取って貼り付けるという新しい挑戦ができました。さらにこの時に大量のシートを切った経験から新たに「線」への意識が生まれ、以降その線を育てることにもなったと思います。

《鳴る色》/2010/ミクストメディア/資生堂ギャラリー photo:Nacása & Partners Inc

ー やはり、すべてつながっているのですね。《鳴る色》からはその発展系とも見える、光を反射するシートを使った《鳴る光》のシリーズが生まれ、さらにこれらをガラス面に展開する試みも生まれています。

S:そうですね。やはり、光がそうした出会いをくれた——そんな気持ちはあります。

光を描く/光で描くアート

《鳴る光》/2013/ 床と壁にフィルム/ SHIBAURA HOUSE(東京)

ー 絵筆で光を描き続けてきた曽谷さんが、《鳴る光》などにおいては「光そのもので描く」ことにもなったように感じます。この点ご自身の中で違いや変化は?

S:一方から他方に完全に移行したのではなく、絵画も今なお私にとって大切な表現法です。ただ、絵を描くうえで光を見つめてきたこと——光の当て方、反射の仕方など——を通して、その性質をある程度理解してきたことがインスタレーションにも活かせている実感はあります。もちろん専門の技術スタッフと共に制作しますが、「こうするとこういう光が生まれる」という基本は体得できていたというか。

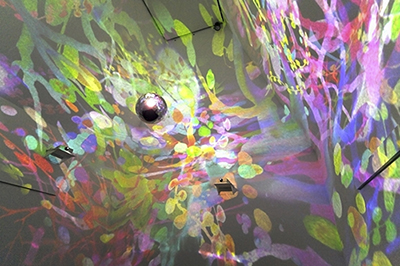

ー 水戸芸術館での個展『宙色(そらいろ)』(2013)はそうした創作の歩みが、あの時点で集大成されたものでしょうか。中でも、自ら描いた絵画がアニメーションになって部屋一杯に躍動する《宙(そら)》は話題となりました。

S:あのときは、全7室で私のこれまでの表現を見てもらうことができました。その際、真ん中に位置する天井の高い部屋を、今まさに何かが生まれている場所にしたかった。創造の中心部、心臓のように鼓動している場所です。そこから、初の映像作品に挑戦することへとつながりました。具体的には、私が描いた原画をコンピューターでスキャンし、トレースしてデータ化した上で、各々を組み合わせたアニメーションにしています。

ー単に絵がパーツ化されて動くのではなく、植物のような線が成長して伸び重なっていくなど、創造力を生命のように描いた有機的空間という印象です。

S:「宙(そら)=空」に漂う色彩の森が育っていく、というイメージがありました。見る人によっては脈打つ心臓や、血管、細胞のようにも見えるそうで、私はそのどれもが正解だと思っています。

ーまったく未知の表現方法に挑む際に、ためらいや迷いはないですか?

S:もちろんありますが、その大変さをまだ知らないゆえの強みもあります(笑)。なまじ知っていると尻込みしそうなことも、とにかくやってみようという気持ちになれる。結局すごく苦労するんですけど、その経験が次の試みを楽にしてくれたり、さらなる一歩につながることも多いです。《宙》では自分にとっても見たことのないビジュアルを生み出せたので、今度はあの体験を絵画の側にフィードバックできるだろうか、といったことも考えています。

《宙(そら)》/2013/アニメーション・球体/水戸芸術館現代美術センター

photo: Nacása & Partners Inc.

ときには摩擦も恐れず「自分らしさ」を

ー 曽谷さんは現在、文化庁在外研修員としてニューヨークのISCP(The International Studio & Curatorial Program)にスタジオを借りて滞在制作していますね。今日は一時帰国の貴重な時間を頂いて取材していますが、現地での体験はいかがですか?

S:ISCPには世界中のアーティストが集まり、それぞれ一部屋を制作の場として与えられています。作家との交流に加えて、しばしば訪れる美術関係者に自分の作品をプレゼンテーションする機会などもあり、貴重な体験になっています。

ー ニューヨークという街から受ける刺激もありますか?

S:私はこれまで横浜と東京を主な拠点に活動してきて、これらの場所に比べるとニューヨークは価値観の多様さと、それらがぶつかり合う様が刺激的です。いろんな美しさ、醜さが安易に歩み寄ることなく主張し合っている。久々に帰ってくると、それとは異なる日本の良さを実感して「落ち着くな〜」というのが正直な感想ですが(笑)、もちろん向こうで得るものもとても大きいです。

ー 具体的にはどんな部分でしょう?

S:たとえば、価値観の衝突や摩擦は大変だけれど、反面「自分の信じることを遠慮なしにやっていけばいいんだ」と励まされます。日本は他者との摩擦を避ける傾向がある一方、自分たち自身でつくった枷のようなものに縛られ、息苦しくなってしまいがちな印象もある。そこからもっと自由になっていいんだ、と自覚できるようになったのは収穫でした。まあ、これまでも好き勝手やっていましたが、さらに(笑)。

ー 今日のお話の冒頭にあった「調律」「和音」のことでいうと、「摩擦」はやっかいな要素という気もしますが、どうでしょう?

S:調和のとれた和音も、ブロークンな和音も、どちらも美しくて、両者があることでひきたちます。何かをあえて壊すことで、新しいエネルギーが生まれることもありますよね。たとえば、ニューヨークの街はとにかく色彩で溢れているから、私があそこで何かパブリックアートをやるなら、今までやってこなかったモノトーンの表現もいいかもしれない、などと思ったりもします。「ここ」にないものを置くと空間が生き生きする、という考え方が作品を制作する時にいつもあった。こうしたことに気がついた点でも、対照的なふたつの都市文化を経験できたのは良い経験になっています。

ー 滞在は2015年1月までとのことですが、まだ色々な体験がありそうですね。

S:そうですね。向こうでは、私がふだんから描いているドローイングに対して「どうやったらこんな繊細な線と色が出せるの?」と驚かれたことも意外でした。自分では当たり前だと思っていたことに、私らしさ、あるいは日本らしさみたいなものもあるのかなと思ったり。今、以前より自分自身が見えてきた感じはあります。

ー 美術の歴史において、先達との関係でご自身の立ち位置について考えることもありますか?

S:個人の感覚を追求することで辿り着く普遍、のようなものを描いている点でオキーフとの繋がりを勝手に感じています。光を描くということで言えば、当然のように印象派の存在がありますし、構図のバランス感覚については、葛飾北斎のような表現者からも強く影響を受けていると思います。より身近な世代ではジェームズ・タレルやブリジット・ライリーらも大好きですし、身体感覚への関心という点でエルネスト・ネトの表現にも共通点を感じています。「すごく近くにあるんだけど見えないもの」を見ることができたら「ものすごく遠くにあるもの」も見えたりする。私にとって作品はそのレポートのようなもので、今挙げた先達たちもそんなことをやっていると私は思っています。「すごく近く」というのは、単に身の周り、というんじゃなくてもっと近く、頭の中や身体の中、感覚そのもの、くらいの「近く」です。

劇場という「創造の船」を浮上させる

《宙(そら)》/2013 /水彩

ー ここで、この夏からKAAT神奈川芸術劇場を「舞台」に出現する曽谷さんの最新作について伺います。この建物の特徴、すなわち周囲を囲む開放的なガラス壁と、これに包まれるアトリウム———高さ35mの吹き抜け空間——を活かした展示になるそうですね。

S:ガラス壁には、カッティングシートを使った新作《Splash》を制作します。またアトリウム正面の大きな壁面に、夕方から《宙》を高輝度プロジェクターで映し出す予定です。《Splash》については、日中は太陽光で、夜は建物内部からの光で異なる表情を見せると思いますし、《宙》は水戸での空間とはまた違うスケールを生み出せるので、私自身とても楽しみにしているんです。

ー 曽谷さんはこれまでもパブリックアートを手がけていますね。つくる側からの視点で、美術館などの空間とは異なるその魅力はなんでしょう? ニューヨーク滞在の経験から思うことなどもあればぜひ。

S:確かにニューヨークでは、公共の場の至る所にアートがあります。表現の幅も、大御所の大作から、街中のグラフィティまで様々。グラフィティは違法なものも、合法にオーガナイズされた場で描かれたものもあります。いずれも美術館とはまた違い、日常の中で作品と出会わせてくれる魅力があると感じます。でも、私が今回この機会を得られて特に嬉しく思っているのは、KAATという「劇場」で作品を表現できるということなんです。

ー たしかに、舞台芸術の場にアート作品を、というのは今回の大きな特徴ですね。

S:劇場って、多様な人々が集まって舞台をクリエイションする場所ですよね。だからこそ、きっと色んな価値観がぶつかり合うし、摩擦もあるでしょう。でもここでは、それを乗り越えてひとつの「いいもの」をつくるための協働が行われている。いわば得意分野も才能も異なる乗組員が、ひとつの目的地を目指す「創造の船」のような場所だと思う。だから今回の展示もKAATをその船に見立てて、水しぶきのような《Splash》は船がかき分けていく波、《宙》は創造の生まれる源、というイメージがあるんです。そんな創造の船を横浜に浮かべたい、というのが、今回の展示タイトル『浮かぶ』の由来です。加えて言えば、歴史ある港町であり、クリエイター支援に意欲的な横浜の姿にも重なるかなと思っていて。

ー そう聞くと、展示を体験する上でも多様な風景が感じられそうです。

S:もともと私の創作も、人が何かをつくるときに起こることへの興味から生まれているところがあります。《宙》はその点でも象徴的な作品ですし、そもそも光や音はアートや舞台を含め、古くからクリエイションに関わり続けてきたシステムでもある。また、私にとっての劇場のイメージは、とにかく夢を見せてくれる場所。そしてその空間は、その夢がどんな夢であれ、一秒でも長く、醒めないように維持してくれる場所であってほしい。今回、私の作品が、劇場が持つそんな魅力をより目に見える形にして、そして夢を維持する装置として少しでも機能したら素晴らしいと思う。舞台が大好きな常連さんはもちろん、偶然通りかかった人、毎日素通りしている人なども「何だろう?」と内側に入ってきてくれる、そんなきっかけになれたら嬉しい。KAATのアトリウムは、ただそこに佇むだけでも気持ちの良い空間ですし、楽しみ方も人それぞれだと思います。小さな子どもたちにも楽しんでもらえたら嬉しいですね。

ー 曽谷さんの作品は、世代を超えて、身構えることなく自然に楽しめる印象もあります。そういえば、以前『VOCA展2002』でグランプリにあたるVOCA賞を受賞したとき、同時に『審査員は君だ!! こども賞 in VOCA』というのも受賞していますね。

S:はい、あのときは子どもたちから「ゆめの中にはいったみたいだから」といった感想をもらって、嬉しかったです。

ー ところで今回、制作においても舞台芸術の場ならではの面白さは感じますか?

S:舞台の方々は集団でじっくりつくる団結力と、一方で、勢いよく仕上げていく機動力がすごいなあと感じます。限られた時間で役者さんたちの演技を含めた舞台空間をつくりあげる、その必要性に起因するのでしょうか。また、そうして磨き上げた世界も、幕が開き、フィナーレを迎えると目の前からは消えてゆく——その「瞬間の美しさ」のようなものにも惹かれます。

ー 今回の曽谷さんの作品も、ある期間のあいだKAATを彩り、その後は人々の記憶の中に生きていくという点では、舞台的であると言えるかもしれませんね。

S:そうですね。この場所が持つ潜在的なワクワク感と自分の作品がシンクロできれば、私の想像を超えた空間が生まれるかもしれない。それが、宙に浮かぶ光の船のように、横浜に浮かんでほしい。そんな期待も抱いていて、私自身それを楽しみにしているんです。

ー まさに最初のお話に出た「ハーモニーが立ち上がる」ということにもつながりますね。訪れる人々の姿も含めて、そこに新しい光景が生まれることを楽しみにしています。今日はありがとうございました!

▽展示情報

曽谷朝絵『浮かぶ』

http://www.kaat.jp/d/soya

会期:2014年8月〜11月(予定)

会場:KAAT神奈川芸術劇場 アトリウム

主催:公益法人財団 神奈川芸術文化財団