노모 아침, 커피, 빌 에반스

오늘밤도 듬뿍 재즈침

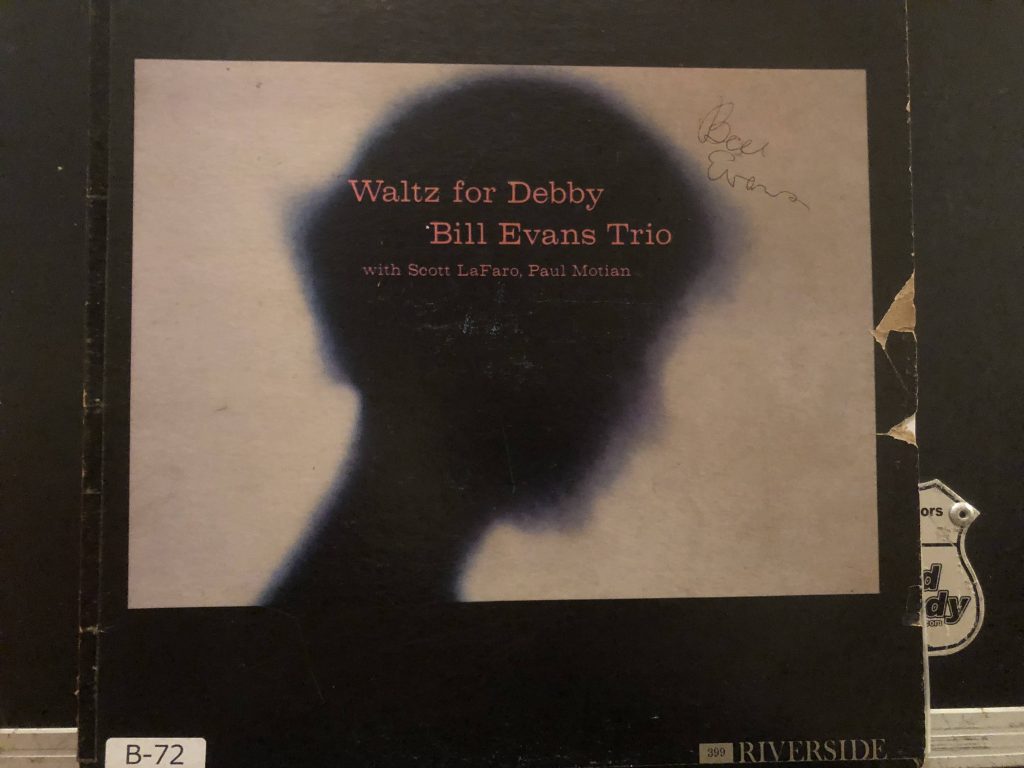

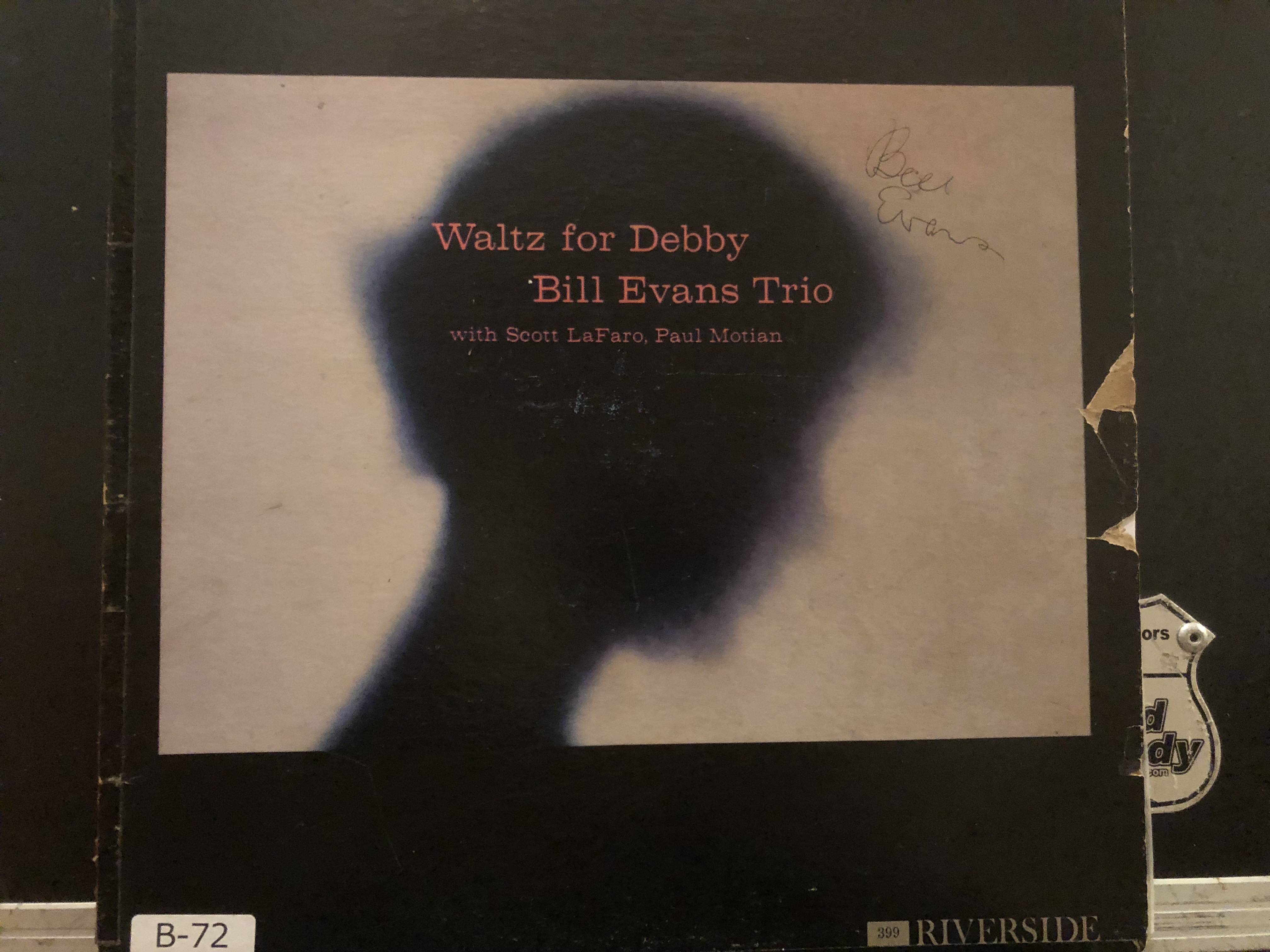

File.4 빌 에반스 "왈츠 포 데비"

(신무라 고치코/재즈 카페 치구사)

치구사의 카페 영업은 낮 12시부터. 개점 준비는 오후에 닿는 아슬아슬한 시간부터라도 얼마 안 되는데, 가게를 독점하고 싶어서 가끔 아침 일찍 가는 일이 있다.

요즘 도금 추워져서 야모의 아침은 겨울의 냄새가 난다. 번화가는 어젯밤의 열기가 거짓말처럼 차가워서 조용하고, 혼자도 적다. 거리에서 회수를 기다리는 빈 술병과 오시보리의 산을 바라보며, “어제 밤도 성황취광이었구나”라고 사이폰으로 커피를 끓이면서 혼자 먹는다. 유리 깔때기에 커피가 오르고, 코포코포와 소리를 내는 것이 기분 좋기 때문에, 아직 레코드는 걸지 않는다. 사이폰이 떨어지고 가게 안에 커피의 향기가 퍼질 무렵 오디오의 전원을 켭니다. *치구사 점내에 진좌하는 특대 스피커

*치구사 점내에 진좌하는 특대 스피커

최초로 거는 것은 피아노가 주역의 레코드로 정해져 있다. 요시다 에이 "아버지"는 피아노를 좋아했다. 특히 빌 에반스의 '왈츠 포 데비'.

치구사의 존재감 있는 특대의 스피커는, 피아노 트리오의 소리가 잘 들리도록(듯이) 설계되고 있다. 정서적이고 섬세한 피아노의 음색, 특히 고음이 요염하게 울리면 트위터는 상쾌하다. 오늘도 상태가 좋다고 믿고 「응, 좋은 소리네!」라고 50년 물건의 스피커에 해파를 건다. 이 곡을 들으면 문득 기억할 수 있다.

제가 학생이었던 2000년대 초, 재즈 카페의 수는 이미 줄어들었고, 사람에게 듣는 “60년대, 70년대의 기세”는 없었다. 그래도 열심히, 구멍 같은 가게 안에서 재즈를 대음량으로 들려주는 가게는 포츠포츠와 남아 있었다. 나 자신은 재즈 카페 전성의 시대는 모르지만, 상업성을 무시한 앵글러적인 분위기를 「멋있다!」라고 생각해, 시부야나 신주쿠, 진보초 등에 있던, 독자적인 스타일을 무너뜨리지 않고 영업을 계속하는 재즈 카페에 다니고 있었다. 처음에는 룰이란 것도 잘 모르고, 곡의 리퀘스트 등 전무… 그런 정도로 잘 문을 연 것이라면 지금부터 생각하면 어지러운 것이다.

첫 리퀘스트 성공은 시부야의 도겐자카에 있던 JAZZ@GROOVE. 알텍의 스피커로 대음량으로 들려주는 가게였다. 레코드는 빌 에반스 '왈츠 포 데비'. 1961년 빌 에반스 퍼스트 트리오가 NY의 빌리지 뱅가드에서 라이브를 했을 때의 수록이다.

덧붙여서 에반스는, 마일스 데이비스 「카인드 오브 블루」(1959년 릴리스)에 참가하고 있다. 재즈 사상 가장 팔린 앨범으로 모드 재즈라는 새로운 연주 수법을 확립한 전설적인 앨범이다. '왈츠 포 데비'는 그 2년 후에 첫 트리오에서 수록에 도전한 앨범으로 재즈 역사에 남는 걸작으로 스윙 저널의 베스트 100에서 1위를 차지할 정도.

그런데, 그런 걸작을 대음량으로 들으면 어떤 것인가. 기대하고 요청했지만 몸에 강렬한 소리의 세례를 받고 정직하고 조금 당황했다. 전체에 고음역의 선율로 차가운 인상의 앨범, 그저마도 긴장감이 있는 소리가, 가게 내의 공기를 보다 가득 채운 것으로 해 간다. 주위에 배우고 꽉 찬 척을 하고 눈썹에 주름을 들여 들을 수밖에 없다.

그러나 앨범 타이틀이 된 두 번째 곡인 '왈츠 포 데비'에서 눈썹 주름이 조금 풀렸다. 조카의 데비가 3세가 되는 생일을 축하해 만들어진 이 곡은, 수면에 튀는 물방울과 같은 입가의 좋은 음색이 즐겁고 아름답다. 아저씨가 만든 왈츠에서 사랑스러운 3살 소녀가 순진하게 춤추는 장면을 상상해 내 마음을 조금 가볍게 했다.

한 면만 3곡, 시간으로 20분 정도였지만, 첫 요청과 대음량 피아노의 차가운 선율에 의한 긴장, 그리고 조금 완화…

어느새 재즈 카페에 다니는 일도 없어져 JAZZ@GROOVE도 폐점했다. 바쁜 날마다 쫓겨 곧 맛있는 커피가 나오는 카페에 익숙해져 재즈 카페에서 소리를 즐길 여유가 없어졌다. 하지만 인생과는 재미있는 것으로, 어느새 흘러가듯 야모에 가까워지고 치구사의 스탭으로 일하고 있다. 설마 자신이, 노포 재즈 카페의 카운터에 들어가는 날이 오려고는, 꿈에도 생각하고 있지 않았다.

*에반스의 친필 사인이 들어간 포트레이트

평소보다 조금 이른 아침 치구사에 와서 '왈츠 포 데비'를 듣는다. 한때는 차갑게 느낀 곡이 지금은 치구사의 벌목의 음향 기기를 분명하게 하는 따뜻한 정이 있는 것처럼 들린다. 다만, 트라우마와까지는 가지 않지만, 출시를 들으면 조금 신경이 쓰인다. 뻗어 재즈 카페에 다니던 무렵 정도는 아니지만.

저것 이것 떠올리면서, 야모의 아침은 천천히 지나 간다. 이제 개점, 단골씨가 오는 시간이다.