荒木 悠インタビュー |ズレから生まれる想像力で「オリジナル」を考える

「オリジナルと複製(コピー)」。文化や暮らしのありようから、表現の独創性や剽窃をめぐる問題まで、このテーマのもつ幅は広く、奥行きは深い。幼少時からアメリカで過ごし、今は日本を拠点に世界各地で制作するアーティスト・荒木悠にとって、「ほんもの」と「そうでないもの」は彼自身のアイデンティティとも関わり続けてきたようだ。自身これまでにない規模の最新個展のタイトルは、その名も「複製神殿」。そこで会場の横浜美術館に本人を訪ね、話をきいた。

Interview&Text:内田伸一 Photo (Portrait):西野正将

2つの、あるいは3つのパルテノン神殿めぐり

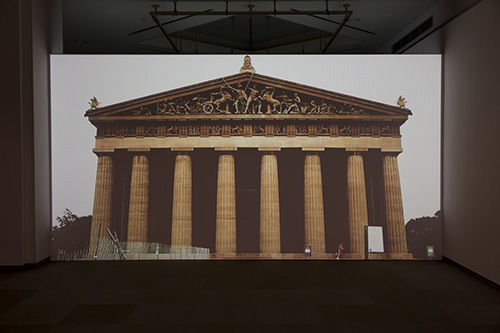

——最新個展「複製神殿」でまず人々を出迎える同名作品は、世界遺産として有名なパルテノン神殿と、その周りを延々とジョギングする荒木さん自身の奇妙なループ映像になっていますね。

《複製神殿》2016年、展示風景 撮影:山中慎太郎

荒木:展示室の壁をはさんだ表と裏で同じような映像が流れますが、ひとつは、僕が育ったアメリカのナッシュビルにある、原寸大のレプリカ建築なんです。これは1897年にテネシー州100周年の記念博覧会(本来は1896年に開催予定だったが、大統領選や工期の関係で翌年に持ち越された)で建てられたもの。ナッシュビルを「南部のアテネ」にしようと計画した時代の名残です。小さい頃から親しんでいたものの、複製とは知らずに育ったので、後に歴史の授業などで本物の存在を知ったときは複雑な気分でした。たぶんそのパルテノン自体に対してだけでなく、ずっとオリジナルを知らずに接してきた自分に対しても、ですね。

——なお荒木さんの展覧会デビューはこの複製パルテノンの地下スペースで、高校生のときに学生たちの美術作品を集めた催しで、自画像を出展したとか。

荒木:はい。その複製パルテノンの地下スペースと今回の個展会場となる横浜美術館のアートギャラリー1が双子のように似ていて、それもこの「複製神殿」展の発想源になっています。

——それで「本物」を見に行こうと? とすると、壁の反対側に映っているのがギリシャの本家パルテノンでしょうか。

荒木:そのつもりで、実際にアテネまで行って何とか撮影しようと画策したものの、難航し、とうとう撮影許可がおりませんでした。展覧会の三ヶ月前のことです。困り果てていたら「スコットランドのエジンバラにもパルテノンの複製がある」という話しを聞いて、調べたら本当にあった。しかも、ナッシュビルよりも70年以上前に建てられたもの、いわば複製の元祖(笑)。それで急遽「北方のアテネ」に飛び、そこで撮影したのが、壁の反対側に投影されているスコットランド国立記念碑です。

——「オリジナル」を探す旅のような構造ながら、じつはどちらも複製というのは興味深いですね。

荒木:結果的に複製同士が繋がり、オリジナル不在の世界を僕がぐるぐる走り続ける、というものになりました。予期せぬ事態が起こったことで、当初のプランよりも作品の強度が増したように思います。

帰国子女としての自分の「ホンモノ感」に悩む

——この個展全体に「オリジナルとは、また複製とは何か?」という視点がありますね。これについて伺いたいのですが、そこには荒木さんの育ってきた背景も関わるのかな?と勝手に感じています。そこでまず、そのお話から聞かせてもらってよいでしょうか。

荒木:僕は親の仕事の都合で、3歳から一年ほどクリーブランドにいて、その後ナッシュビルに引っ越し6歳で帰国しました。が、中学2年のときに再び一家で渡米し、そこからまたナッシュビルで暮らしました。大学卒業までをアメリカで過ごし、その後に帰国して今に至ります。

——向こうではどんな学生生活でしたか?言葉や文化の違いも大きそうです。

荒木:高校は公立で、結構、荒れているところでした。バスケの試合に拳銃を持ち込んだ生徒がいて、翌週から金属探知機が体育館に設置されたりとか(苦笑)。あと、特にそのことと関係があるわけではないのですが、映画監督のハーモニー・コリンがだいぶ上の先輩です。

——なるほど……。荒木さん自身はどんな高校生でしたか?

荒木:とにかく向こうの文化に馴染もうと必死でした。自ら型にはまりにいくというか、今思えば愚かでしたが、完コピを目指すくらいの勢いで、周りの同級生たちを観察していました。キリスト教の信者ではないけれど教会にも通ったり……もっともこれは、途中で帰国した両親に代わって面倒をみてくれた一家との関係上のことでもありましたが。

——ご両親と一緒に帰国はしなかったのですね。

荒木:はい。振り返ると、「ホーム」としての日本への執着は薄かったように思います。それと、2001年に9・11のテロが起きて、一度アメリカを出ると再入国が難しくなるかもしれないというビザステータスのことなど、いくつか理由があって残ることを選びました。2007年に大学を卒業した際、ここで一応帰国しようと決めました。

——そうした経験は、後の創作に何か影響していそうですか?

荒木:使う言語によって声や振る舞い、思考までも変わるので、いわゆる帰国子女に特有の二重人格性のようなものは、確かにある気がします。その影響もあってか、何か2つの間を行き来するような視点が常に作品にもあるようです。このどっちつかずの感覚が、次第に自分はニセモノなんじゃないかと思い始め、そうするとさらに、本物ってなんだろうということにもなり……。

——確かに存在しているけれど、根っこはどこなのか、といった感覚でしょうか。それは今回の個展のテーマにも繋がりそうな部分ですね。

荒木:そうかもしれませんね。例えば、自分が呑み込んだ小さな人形を胃カメラで探し出すまでをとらえた《Deep Search》という旧作があるのですが、もともとは、自分でも見たことがない身体の景色をカメラで確認してみたい、という意識が先にありました。この人形が外国製なので白人男性の姿をしているんですね。最近ふと「あれって、自分のなかにあったアメリカ的なものが帰国後に摘出されてしまっていく感覚も、無意識に表していたのかな」と思うことがありました。作ってから既に7年経っていますが、作品の意味がようやくわかった気がしました。

《Deep Search》2009年

イメージの「誤変換」や「ズレ」の魅力

——「ホンモノ/そうでないモノ」との視点からいえば、似た感覚は多くの人がどこかで抱いている気もします。自分がどこに/何に属しているのか、これが本当の自分なのか、本当の居場所なのか……などなど。

荒木:僕の場合は英語と日本語という言葉のことも大きかったので、そこから転じて、誤変換や誤訳といったことへの関心も生まれてきたように思います。さらに関連していうと、直接は関係のないものを繋げていくことにも興味を持つようになりました。例えば向こうの大学での卒業制作は、インターネット上から無数の馬の画像を集め、それを連続再生して走る馬のアニメーションにしたものでした(《971 HORSES + 4ZEBRAS》2007年)。これは19世紀末にイギリスの写真家エドワード・マイブリッジが撮影した、ギャロップする馬の連続写真がモチーフになっています。

《971 HORSES + 4 ZEBRAS》2007年

——映像表現をベースにする作風を選んだ経緯は?

荒木:大学では最初、彫刻を専攻しました。やはり何かものをつくることをしたかったのだと思います。ただ、実際には全然得意でないことがわかり、結局、在学中に彫刻はひとつもつくっていません。でもその大学では、時間と空間を扱うものなら、広い意味で彫刻として認めてくれるようなところがありました。講評でパンを持ってきても「焼き物」として見てくれたり(笑)。つくれないけど、撮ることはできるだろう、ということでカメラを使い始めました。

——荒木さんにとって、映像の持つ魅力とは何でしょう?

荒木:本来時間も場所もバラバラに撮ったものが、あたかも繋がっているように編集できるというのは、未だに魅力的です。撮った素材をよく観察してどのように繋げるか考える、という作業が、どこか外国語同士を繋げる翻訳作業と似ている気がします。ただ、制作においては実際の翻訳に求められる正確さよりも「誤訳」から生じる意味の飛躍に惹かれるんですね。例えばプラモデルなどは、説明書を読まずに勝手に「こことここはくっつきそう」と進めていったら有り得ない形ができた、というような状態を起こしやすい媒体だと思っています。

折り重なる物語のなかに

——つい色々と聞いてしまいましたが、個展の話に戻りたいと思います。「一見関係ないものを繋げる」との話でいえば、《複製神殿》でも、古代遺跡の重厚さとはミスマッチにも見える、荒木さんの鮮やかなジャージ姿が印象的でした。

荒木:あれはアディダスオリジナルスのウェアですね。あの有名な三つ葉のロゴが、古代スポーツで勝者に授けられる月桂樹の冠をモチーフにしているというのもあって選びました。ちなみにブランド発祥の地・ドイツとギリシャの関係も、新古典主義からの流れや、1896年の第一回近代オリンピック以降と調べていくと、外交面で非常に根深いものがあるわけです。パルテノン神殿での撮影に、仮に許可がおりたとしても、衣装のコンテクストによる政治性をあちらの文化庁が指摘してくるかもしれない、と現地のギリシャ人にも言われました。

《Searching the Original》2016年、HDビデオ

——そうした連想の仕掛けが随所に見られるのも、この個展の特徴ですね。ハイライトといえる初の長編映像《Searching the Original》は、特にそれが高度に詰め込まれたものだと感じました。タイトル通り、オリジナルとは何か?をテーマにしつつ、パルテノンから見つかった古代神・ディオニュソス像の独白(?)という不思議な設定で進んでいきます。

荒木:一年くらいの期間をかけてひたすら撮りためた映像を、ひとつのタイムライン上に並べて、石を彫るように少しずつ削っていった結果があの映像です。シナリオや絵コンテも一切なく、ただ行く先々で撮影して集めた断片を、どのように編集するかに一番神経を使いました。その過程で、これは物語が必要だと判断し、トーマス・マンの小説『幻滅』(1896年)を翻案する形で引用しました。映画的な文法を僕なりに模倣してはいますが、何も決めずに撮った素材のなかから見て考えているので、機能的なシーンとそうでないところが混ざっています。こんなつくり方なので、もはやシーンと呼べるのかすら怪しいですけど。

——なぜ『幻滅』だったのか、も気になります。小説自体は、書物を通じて人生の知識を身につけた男が、実際にものごとを体験していくなかで「これだけのことなのか」とがっかりする様子が語られるものですね。

荒木:小説のなかに、有名な芸術作品を見て幻滅するくだりがあるのですが、読んでいてとても共感を覚えました。というのも、念願叶ってオリジナルのパルテノンに辿り着けたときの僕自分がそう思ってしまったからなのです。もちろん歴史的に重要な遺跡であるのはわかってはいるのですが、それ以上のものとして僕自身がどこか期待してしまった。そして何より、奇しくも複製技術によって――ナッシュビルのパルテノンも含め――すでに目にしてきた写真や映像そのままでしかなかった。これほどまでの既視感を体験すると、ナッシュビルのあの原寸大レプリカにかけられた情熱は凄いものだったのだな、と逆に複製物の完成度に感心してしまった。

——その裏話もまた、オリジナルと複製について考えるうえで興味深いですね。《Searching the Original》ではいくつかのお話が同時進行する構成もとられています。ひとつは現代アメリカの高校生の、卒業までの一週間を追うフッテージで、一見するとまったく脈絡がなさそうですが……。

荒木:あの高校生はルーカスといって、前述した、僕がアメリカ時代にお世話になった家族の末っ子で、僕の弟です。彼の高校の卒業式に出席する目的で去年の5月にナッシュビルに行ってきました。特にカメラのレンズを向けても意識することなく、とても自然だったので卒業までの彼の日常をおさめました。立派に成長した彼がソファに横たわってスナック菓子を食べる姿を撮った映像を見返したら、パルテノンのディオニュソス像にポーズと佇まいがそっくりだということに気付きました。その瞬間に、僕のなかでは古代と現代が突然繋がり、彫刻が生きて動いているようなイメージが見えました。それと、もうひとつは僕自身がパルテノンの素材となった大理石が採れた石切場を探しにいく話が同時進行します。実際に行ってみると洞窟があり、それこそプラトンの洞窟の比喩(洞窟に住む人々は「実体」の「影」を実体そのものだと思い込んでいる。同じように、私たちが現実に見ているものは、イデアの「影」に過ぎないというもの)を思い出したことなど、そういう連想を生み出すような要素を映像に取り入れていきました。

――同作品の手前にあるスライド上映の作品《Fig.》が、その発想の原点でしょうか。いくつもの古代彫刻と、その形状(figure)との共通点を思わせるルーカス君と兄弟たちの家族写真が交互に投影されるものですね。

荒木:そうです。《Fig.》に関しては、本当にプライベートな写真なので、つくる上での倫理の点で相当悩みました。でも悩んでいても仕方がないので、思い切って直接相談したら「いいよ」と言ってもらえた。これは僕が家族の一員だと認めてもらっている証しである、と理解しました。それと同時に、あのアルバムには僕が彼らと一緒に過していない時間も含まれている。そのような半分家族でありながら半分他人でもある、というような、とても奇妙な自分の立ち位置を敢えてドライな目線で扱いたくて、《Fig.》というタイトルにしました。家族写真も古代彫刻も、存在した証しを残すためにつくられたという観点から見ると、これらのイメージは僕には等しく思えるのです。

イメージの連鎖から垣間見る「オリジナル」の意味

――ほかにも、採掘場への旅を共にする若者が「ラフカディオ」と呼ばれていて、ギリシャ出身の小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)を連想させます。また、腕の欠けたディオニュソス像と呼応するように実物大の手の彫刻をつくる現代女性が出てくるなど、無数のフックがちりばめられていますね。一見すると無関係な事実やフィクションを繋いで世界を広げていく――こうした手法を採る魅力的な先達アーティストたちのこともふと連想しましたが、荒木さんがこの作品で挑んだのはどういう表現だったのでしょう?

荒木:僕の場合、無関係かもしれないものを重ねたときの、そのズレ加減にこそ関心があるのだと思います。手の彫刻をつくるあの女性についても、たまたま興味があって撮影したものを取り入れていますが、本名がペネロペさんといって、ギリシャ神話の女神と同じ名前だったりする。そうしたイメージの連鎖のなかで、ズレから生じる想像をふくらませてもらえるなら嬉しいです。僕は映画でも、別の名作や映画以外の表現からさまざまな引用を用いる監督が好きですね。こうしたことは、逆にいえば自分が、言葉が何か固定したものを伝えられるというのを疑っているのかもしれません。

――この映像作品がどのように終わるのかは、読者の方にはぜひ実際に見てもらえたらと思いますが、冒頭に流れる、オリジナリティについてのジャン・コクトーの逆説的な言葉が、ひとつのメッセージではと受け取りました。

荒木:「オリジナル」こそが素晴らしいという、近代の神話的な考えは今でも根強い気がするし、一方では複製というものが現れて初めて「オリジナル」という概念が成立するのも事実ですよね。ただ、例えばナッシュビルのあのパルテノンも、子供の僕にとってはオリジナルな体験だったともいえるし、あのような形でその土地の文脈に引用されるのは、それなりの理由と政治性があったわけです。しかし自分のなかでは、答えは出たようで、出ていないとも感じていて、未だに堂々巡りしています。

《キャスティング・スタディーズ》2016年、HDビデオ5面

——展覧会の最後で見せている5つの小さな映像作品《キャスティング・スタディーズ》は、そうした余韻と続く思考が感じられる、荒木さんの置き手紙のようにも思えました。

荒木:それぞれ、食べるためにパンをつくる、壊れた機械を直す、絵を描くための下地をつくる、ピアノの練習をしているなど、いずれも、創作や表現の領域に至る手前の段階をとらえたものです。鋳造する雛形をつくる過程の手の動きを撮らせてもらっているときに、これは出来上がってくる彫刻そのものよりも崇高なんじゃないかと感じました。それをアウラと呼べるかわかりませんが、何かに取り組んでいる姿にこそ真正さがあるのではないか、という気持ちが今はあって、最後に見てもらうことにしました。

——今日お話を聞いて思ったのは、荒木さんの創作は、帰国子女というある意味やや特殊なバックグラウンドに根ざした部分もある一方、本物/偽物といった考え方への関心から見れば、さまざまな人が自らの見方で入り込めるものなのかな、ということです。

荒木:帰国子女がそれほど珍しい存在とは思いませんが、置かれている環境に無理して馴染もうとしたり、周りに合わせようとして自ら型にはまろうとするのではなく、むしろ型から溢れることへの可能性に社会の目が向かえば、もう少し暮らしやすくなるのに、とは思いますね。

——最後に、展覧会を訪れる人々にひとことお願いできますか?

荒木:それぞれの見方で、イメージ間の差異に「物語」を見出していただけると嬉しいです。