TPAM 的新加坡焦點

文:丹尼爾張

→英文頁面

橫濱國際表演藝術會議(俗稱TPAM)旨在成為當代表演藝術的區域平台,自去年以來一直將重點放在亞洲。 TPAM2016 有一個新加坡焦點節目,展示新加坡藝術家的當代作品。我有幸透過日本國際交流基金會的邀請參加了今年的TPAM,但作為一個新加坡人,我想知道會推出哪些作品來代表這個剛剛過去半個世紀的小城邦?

由於獨立策展人/劇作家/製片人譚福恩是這個節目的策展人,所以我對將要展出的作品有一些期待。陳在新加坡出生長大,曾在亞洲和歐洲工作過,特別是擔任節慶策展人,目前居住在曼谷。他的背景廣泛,涵蓋傳統到當代的戲劇、舞蹈、電影、視覺藝術和其他藝術領域。他也對保育歷史和傳統有著濃厚的興趣。

陳也是一位直言不諱的新加坡藝術批評家。他說新加坡的許多作品「幾乎癱瘓」。這是因為它們受到政府補貼和法規的限制。他也認為,新加坡當代藝術家的作品往往缺乏清晰度和孤立感,還沒有達到可以被國際接受的階段。 “我認為他們沒有完全理解當代藝術創作的某些規範和邏輯。這使得它很難在不同的背景下被接受。”相反,他喜歡“以一定的清晰度和遠見來展示作品的藝術家”,就像優秀的電影導演一樣。

在 TPAM,譚說他的策展“有意識地超越民族國家的框架,並與各種合作者和社區合作,在全球複雜性中表達共同的財產/渴望。”對於他所選擇的藝術家,他問道:「他們在一個充滿嚴格紀律的模範體系中成長,擁有奇蹟般的經濟成功,以及鄰國羨慕的多元文化生活方式,是什麼讓他們與眾不同?」他們的世界是什麼樣的?

這就是為什麼,由譚掌舵的新加坡項目,他有一個大膽、清晰和一致的方向和概念,準確地傳達了藝術家的風格和願景,並提供了我所希望的對新加坡以外世界的高水平洞察。會有表現出理解的作品。

何瑞安《太陽能:一場崩潰》

新加坡藝術家何瑞安表演談話《太陽能:崩潰》(攝影:前澤秀人)

何瑞安是一位新加坡藝術家,他利用文本、媒體和表演來審視理論、話語和社會。他獨特的風格之一是他所說的“表演性演講”。這是一個使用多媒體圖像並圍繞單字或概念的腳本化講座,例如“The Spectable”(2014)中的“spectacle”和“The Wave”(2013)中的“wave” )。他在 TPAM 的《Solar: A Meltdown》中解決了「汗水」的問題,演出現場座無虛席。

本次演講的起點是人類學家查爾斯·勒魯 (Charles Le Roux) 出汗的後背,或者更確切地說,是他在阿姆斯特丹熱帶博物館的全尺寸雕像。何先生的左手上掛著一張汗流浹背的人體模型照片,右手上掛著一張投影幻燈片的螢幕。何浩站在舞台中央,身材修長,身穿黑色衣服。與棕色皮膚的奴隸在熱帶陽光下辛勤工作、滿頭大汗的典型形像以及穿著白色衣服、看上去很犀利的殖民者的典型形象相反,工作組-何沉思著勞出汗的事實,這就是講座的開始。汗水本質上將神化的殖民主義者變回人性。

從這一點出發,何在藝術、歷史、電影和媒體中探索陽光、汗水和殖民主義。這是一趟令人興奮的旅程,在虛構與非虛構、國內與全球之間移動,批判性地審視種族、性別、文化和權力的論述。他的分析來自歷史、藝術和電影文本,以及他自己的個人記憶。 《太陽:崩潰》的結尾是何講述了他自己在人群中瞥見伊麗莎白二世女王的經歷,他平靜地揮手,沒有流汗。

何先生的演講很清楚,但他並不是一個高超的演講者。當《太陽、汗水、太陽女王:一次探險》(《太陽:一場熔毀》的前身)在印度科欽-穆吉里斯雙年展上展出時,一位評論家說:「這最終是一本書面文本的閱讀,並且從這個意義上說,以出版物的形式可能更有說服力。確實,何先生的文字很有說服力。演講充滿智慧和冷幽默,結合精心挑選的視覺材料,為觀眾提供了超越無聊的體驗。

然而,書面演講的性質在某些領域是有利的,而在其他領域則是不利的。例如,何在《危險歲月》中描繪了半裸的梅爾吉勃遜做了一場惡夢。片段中何先生面無表情的表情與吉布森扭動的樣子形成鮮明對比,達到了預期的喜劇效果。但當何試圖將自己的演講與黛博拉·蔻兒 (Deborah Kerr) 歡快地演唱《國王與我》中的《The More You Know》的鏡頭完美結合時,感覺她的目標太高了。當何先生的文字背後有多媒體時,他的演講似乎比反之亦然效果更好。

Solar: A Meltdown 是一篇精彩的文字,整體來說也是一場令人愉快的表演。作為一名年輕的新加坡藝術家,何先生表現出了強烈的歷史感和全球意識、解決困難問題的敏銳求知欲以及在黑暗環境中尋找幽默的令人羨慕的能力。

您可以在何瑞安的網站上了解更多有關何瑞安活動的資訊。

丹尼爾·科赫/迪斯科丹尼和盧克·喬治“兔子”

盧克喬治將一名綁著的觀眾吊在空中,雖然照片看不到,但他的雞巴也被觀眾高高吊起(攝影:前澤英人)

雖然有些人認為官僚主義和審查制度會毀掉藝術家,但新加坡編舞家丹尼爾·科克 (Daniel Kok) 卻將其視為充滿機會的土地。他在2013年說。 “在新加坡成為藝術家比在其他地方更容易。藝術家數量不夠,這意味著這裡比其他地方有更多的資金和空間。”這些機會也使他能夠經常到這個島國/城邦以外的地方旅行。科赫曾在亞洲和歐洲演出,目前居住在歐洲。他的最新作品《兔子》是與墨爾本編舞家盧克喬治共同創作的,在TPAM之前已在新加坡、挪威和雪梨演出,並將於今年4月在紐約演出。

「兔子」是繩縛世界中對被束縛的人的暱稱(如表演手冊中所解釋的)。這部電影的核心問題(小冊子中也對此進行了解釋)是:“如果(劇院中)每個人都是兔子,會發生什麼?”這無疑是一個令人興奮的問題,也暗示了觀眾將會看到什麼。

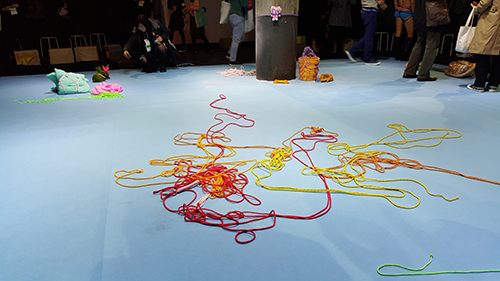

從表面上看,《兔子》是一部無法指定類型的作品。事實上,它被不同地描述為“體驗舞蹈作品”、“戲劇表演”、“束縛作品”和“束縛表演活動”。 TPAM的程式資訊使用了相對安全的表述「效能安裝」。但有一件事是明確的:《兔子》與繩子有關,而且繩子有很多。

當我們被帶到 BankART Studio NYK 頂層的洞穴狀前倉庫空間時,喬治平靜地把一隻公雞綁在淡白色表演區的中央。一隻粉紅色的凱蒂貓被無助地綁在柱子上。圍在兩位藝術家周圍的觀眾看到,表演區周圍散落著各種各樣的物品——桌子、吸塵器、兔子雕像、水桶等等——用色彩鮮豔的繩子以混亂的方式捆綁和懸掛著,不管你喜不喜歡,你都可以清楚地看見。

不排除與繩索束縛表演相關的性暗示。廚師和喬治大部分都暴露在外,前者穿著銀色緊身衣,後者穿著藍色內衣和粉紅色短和服。喬治的上半身還綁著黃色的繩子,呈現網格狀,彩色的辮子像辮子一樣從他的頭上垂下來。但科赫說,除了色情之外,這是一部「關於給予許可、關於奪取權力」的作品。

喬治把廚師綁起來,像一塊肉一樣懸浮在空中,這就是與觀眾互動的開始。這是一個關於觀眾願意為藝術家提供多少幫助的遊戲。事情一開始出奇地平靜——喬治問某人是否可以把他的雙手綁在背後。

——但這會升級為最可怕的屈服行為。有人從頭到腳被綁住並蒙住眼睛,其他觀眾引導他穿過空間。一名男子被要求鞭打一隻面朝下放在桌上的雞雞。

——他動作很輕柔,但取而代之的是一個女人,她會毫不猶豫地盡可能大聲地鞭打雞巴的屁股。另一個女人被綁得更複雜,廚師以一種儀式性的姿態,把她錢包裡的東西全部拿出來,整齊地展示出來。

最奇怪的是,自願完成交給他們的任務的觀眾似乎是考克和喬治惡作劇的快樂受害者。他們中的許多人都面帶燦爛的笑容,有些人咯咯地笑,但沒有人顯得不高興或說「不」。這種服從也許是由於整個表演中保持的神秘、超現實的氣氛而成為可能。例如,廚師在燈火通明的場景中緩慢漫步,擺弄道具,甚至噴射滅火器。這些古怪的動作讓表演的基調變得輕鬆有趣。

不過,氣氛中也夾雜著某種惡意。喬治以克制的語氣傳達了指示。就像一個毫不妥協的紀律嚴守者一樣,他冷靜但堅持不懈地重複規則,直到它們變得根深蒂固。公雞高高地懸掛在天花板上,但當三名觀眾鬆開了實際上是它的生命線的繩子時,它就掉了下來。當然,始終存在這樣的危險:他們將被從觀眾的安全位置移走,並變成藝術家的玩物。當庫克和喬治掃視觀眾尋找下一位申請者時,這種緊張氣氛最為明顯。

有時表現會出現停頓。兩個半小時的時間,這是不可避免的。捆綁(和解開)需要相當長的時間。去年在新加坡演出時,有人批評這阻礙了演出的流暢性。 “這給電影留下了很多空白,而且沒有足夠的獎勵來彌補等待。”接近尾聲時,庫克和喬治突然隨著迪斯可音樂短暫跳舞,這將他們與觀眾分開,這與上半場他們的相互關係相反。

Kok和George表演結束(攝影:Daniel Teo)

但作為一部探討藝術家與觀眾關係的作品,《兔子》是一部優秀的作品。繩索束縛是一個恰當的比喻,它揭示了雙方之間存在的期望和協議。藝術家和觀眾之間的關係是自願的,只要雙方允許自己處於同一個空間。但藝術內容由哪一方決定呢?藝術家是在回應觀眾的需求,還是前者只是在玩弄後者? 《兔子》作為一部作品提出了所有這些問題,並且超越了這些問題。這是一部大膽、具有挑釁性的作品,而且(如果你同意克制的話)它也很有趣。

蔡家輝《軟機:遠徵》

崔家輝《SoftMachine: Expedition》主展區(照片:前澤英人)

蔡家輝的《SoftMachine: Expedition》是調查亞洲當代舞蹈現況的錄像裝置。在三年的時間裡,崔採訪了來自中國、印度、印尼、日本和新加坡的 80 多名當代舞蹈專業人士,了解他們獨特的舞蹈背景和實踐,以及他們在亞洲背景下所代表的意義。認為這是「當代」舞蹈。

當你走上BankART Studio NYK的三樓時,你會看到一面巨大的白牆出現在你的面前,牆上掛滿了崔採訪的人物的肖像以及他們的背景。左側是主要安裝區域,有許多視訊監視器和耳機,並循環播放編輯過的採訪片段。

蔡家輝專訪舞蹈專業人士照片(攝影:Daniel Teo)

該計畫的標題來自威廉·巴勒斯(William Burroughs)的實驗性剪貼小說《軟機器》(The Soft Machine),該小說將身體視為一種技術混合體。崔先生也持同樣的觀點。 “我把身體看作是一台‘軟機器’,可以將自己剪切並粘貼到新機器中。身體裡充滿了各種各樣的技術,而我們還不知道它的一切。”然而,這個計畫的動力是

這就是崔在製作名為「亞洲」的季節目時所感受到的不適感。他說。 「看完這個節目後,我意識到我對亞洲以外的東西不感興趣,而是對亞洲內部的東西感興趣。”這促使他踏上了從亞洲舞蹈人士那裡收集故事的旅程。每次訪談大約一個小時,雖然 TPAM 只展示了摘錄,但展示的每個地區的舞蹈風格、實踐和哲學的多樣性是巨大的。

採訪片段最終將在線上存檔,但這只是崔計畫的一半。另一半是關於五位當代舞蹈編導的更深入的紀錄片:印尼的Lianto、印度的Surjit Nongmeikapam、日本的Yuya Tsukahara以及中國的小曲和周子涵。在過去的兩年裡,崔多次與他們會面和採訪,拍攝他們的舞蹈活動,並根據他們對當代亞洲舞蹈的願景創作新的編舞。結果是四個完整的紀錄片影片和四個非常獨特的舞蹈作品,已在奧地利、德國、瑞士和新加坡演出。這些紀錄片和表演片段也在TPAM展出。

SoftMachine 因其範圍而成為一個雄心勃勃的項目。畢竟,亞洲不僅僅是 Choi 關注的五個國家,而 SoftMachine 是一項缺乏完整數據集的研究工作。但這就是為什麼這個項目可能是故意失敗的。從亞洲內部來看,亞洲的當代舞可能只是地理上相連的完全不同部分的集合。添加其他元素可能會使畫面更大、更複雜,但它改變了這樣一個事實:當代亞洲舞蹈是一塊不一定完整的拼圖遊戲。但每件作品仍然在同一個棋盤上。從這個意義上來說,《SoftMachine》不僅是對亞洲當代舞蹈的探索,也是對西方眼中「亞洲」獨特性的解構。這不是一件好事嗎?

您可以在蔡家輝的網站上了解更多有關蔡家輝的活動。

全球焦點

TPAM期間,還有另外兩個新加坡聚焦項目我未能參加。其中一首是天文台 2015 年發行的第七張專輯《Continuum》的演出。天文台樂隊是新加坡樂壇頗具影響力的實驗藝術搖滾樂隊,Continuum 的音樂經過兩年對巴厘島音樂的研究,融入了加美蘭。

展望台表演「Continuum」(攝影:前澤秀人)

另一個是“//gender|o|noise”,一種噪音表演,“旨在為集體恍惚狀態創造必要的基礎。”由實驗變性音樂家 Tara Transitory(也稱為 One Man Nation)表演,它探索了性別、噪音和儀式的交叉點。她來自新加坡,目前居住在西班牙,經常往返於亞洲和歐洲之間進行表演和演講。

Tara Transitory 表演「//gender|o|noise\」(攝影:Hideto Maezawa)

陳指導引進了五件來自新加坡的作品。所有這些都具有挑戰性、非傳統性和創新性。每個人都透過自己的藝術形式和媒體有效地傳達了清晰的願景。但更重要的是,這五件作品不僅是新加坡藝術家的作品,也是世界公民藝術家的作品。他們將自己和自己的藝術置於更廣闊的敘事中,在新加坡之外尋求靈感和合作。他們所代表的新加坡不是島國,而是準備與外界互動的城市。從這個意義上說,將陳的策展稱為「新加坡焦點」有點誤導。他舉起的聚光燈可以將更強的光線投射到更廣闊的區域。

*作者在新加坡藝術中心「 Center 42 」負責研究和文獻工作