TPAMのシンガポール・フォーカス

TEXT:ダニエル・テオ

→English Page

同時代的な舞台芸術のためのリージョナルなプラットフォームを目指す国際舞台芸術ミーティング in横浜(TPAMという通称で知られている)は、昨年からアジアに着眼している。TPAM2016には、シンガポールのアーティストによる同時代的な作品を紹介するシンガポール・フォーカス・プログラムがあった。私は幸運にも国際交流基金の招聘で今年のTPAMに参加できたのだが、当然ながら一シンガポール人として、独立からやっと半世紀を経たこの小さな都市国家を代表する作品として何が紹介されるのか興味があった。

インディペンデント・キュレーター/ドラマトゥルク/プロデューサーであるタン・フクエンがこのプログラムのキュレーターであることから、私は紹介されるだろう作品についてある程度の予想をしていた。タンは生まれも育ちもシンガポールで、アジアとヨーロッパを股にかけてとりわけフェスティバルのキュレーターとして活躍し、現在はバンコクを拠点にしている。彼の経歴は幅広く、トラディショナルからコンテンポラリーまで、演劇、ダンス、映画、ヴィジュアル・アーツその他の芸術的分野をカバーしている。彼はまた、歴史や伝統の保護にも強い関心を持っている。

タンはシンガポールのアートに対する開けっぴろげな批判者でもある。彼はシンガポールの多くの作品が「ほぼ麻痺している」と言う。国の助成とレギュレーションによりリミットをかけられているからだ。彼はまた、シンガポールのコンテンポラリー・アーティストには明晰さに欠ける島国根性的な作品を作る傾向があり、国際的に通用する段階ではないと考える。「コンテンポラリー・アートの作り方をめぐるある種のコードやロジックについて、彼らは十分に理解していないと思います。そのため、異なる文脈でもしかるべく受容されるということが難しくなるのです」。逆に言えば、彼は優れた映画監督のように「ある種の明晰さとヴィジョンを持って作品を提示するアーティスト」を好んでいる。

TPAMでは、タンは自分のキュレーションが「意識的に国民国家の枠組みを超えてさまざまなコラボレーターやコミュニティと協働し、グローバルな複雑性の中で、共有された持ち物/切望を分節するシンガポールのインディペンデントなアーティストたちを取り上げる」とした。選んだアーティストたちについて彼は問う、「厳格な規律、奇跡的な経済的成功、多文化的な生活に満ちた近隣諸国も羨む模範的な制度の中で養育された彼らは、どのような区別と差異の物語を語ることを強いられているのか?どのような世界に彼らはつながっている(いたい)のか? 誰の物語を彼らは語っているのか?」

そういうわけで、シンガポール・プログラムの舵を取るのがタンであるからには、大胆で、明快かつ一貫性のあるディレクションとコンセプトを持ち、アーティストのスタイルやヴィジョンを的確に伝え、シンガポールの外の世界に関する高い理解を示す作品が揃うだろうと私は期待していたわけだ。

ホー・ルイ・アン『Solar: A Meltdown』

パフォーマンス=トーク『Solar: A Meltdown』を行なうシンガポールのアーティスト、ホー・ルイ・アン(撮影:前澤秀登)

ホー・ルイ・アンは、テクスト、メディア、パフォーマンスを用いて理論、言説、社会を検証するシンガポールのアーティストだ。彼独特のスタイルの一つに、彼が「パフォーマティヴ・トーク」と呼ぶものがある。これはマルチメディアの映像を用いた、台本のあるレクチャーで、一つの言葉や概念、例えば『The Spectable』(2014)においては「スペクタクル」、『The Wave』(2013)においては「波」をめぐる彼の省察が展開される。TPAMで満場の観客に向かって演じられた『Solar: A Meltdown』では、彼は「汗」に取り組んだ。

このトークの出発点になるのは、人類学者チャールズ・ル・ローの、というか、アムステルダムの熱帯博物館に置かれている彼の原寸大の人物像の、汗だくの背中である。汗だくのマネキンの写真がホーの左手に吊られており、右手にはスライドショーが投影されるスクリーンが吊られている。ホーは華奢な体に黒い服を着て舞台中央に立っている。熱帯の太陽の下で汗を流しながらきつい仕事をしている褐色の肌の奴隷たち、その間で白い服を着てこざっぱりした姿でいる植民者、という典型的なイメージに反して、作業するル・ローが汗だくの姿として示されていることについてホーは考えをめぐらせ、それがレクチャーの始まりとなる。汗は、本質的に、神格化された植民地主義者たちを人間に引き戻すのである。

ここから発して、ホーは芸術、歴史、映画、メディアにおける太陽、汗、植民地主義をめぐって考察を繰り広げる。それはフィクションとノンフィクション、ドメスティックとグローバルの間を行き来し、人種、ジェンダー、文化、権力に関する言説を批判的に検証しながら進む、刺激的な行程である。彼は歴史的、芸術的、映画的テクスト、そして彼自身の個人的記憶から分析を引き出す。最後にホーは、群衆の中で汗をかかずに穏やかに手を振るエリザベス女王をちらりと見た彼自身の体験を語り、『Solar: A Meltdown』は終わる。

ホーの語りは明晰だが、うっとりさせるような見事な話し手というわけではない。『Solar: A Meltdown』の前段階としての『Sun, Sweat, Solar Queens: An Expedition』という作品がインドのコーチ=ムジリス・ビエンナーレで発表されたとき、ある批評家は「これは究極的には書かれたテクストの朗読であって、そういう意味では、出版物という形のほうが説得力があるかもしれない」と書いた。確かに、ホーのテクストには説得力がある。ウィットと乾いたユーモアに満ち、巧みに選ばれた視覚的素材と組み合わされたトークは、単に退屈しないという以上の経験を観客に提供している。

書かれたトークという性質は、しかし、ある部分では有利、ある部分では不利に働いている。例えばホーは『危険な年』で半裸のメル・ギブソンが悪夢にうなされているシーンを描写する。ホーの無表情さと映像でギブソンがのたうちまわる様子の対照は、狙い通り喜劇的効果をあげている。しかし、ホーが自分の話すタイミングを『王様と私』で「知れば知るほど」を楽しげに歌うデボラ・カーの映像にぴったりと合わせようとするとき、それは狙い過ぎのように感じられた。ホーのトークは、マルチメディアが彼のテクストの背後にある場合のほうが、その逆の場合よりもうまくいくようだ。

『Solar: A Meltdown』は見事なテクストであり、全体として楽しめるパフォーマンスである。シンガポールの若いアーティストとして、ホーは歴史的なるもの、グローバルなものに関する高い意識を示しているし、難しい問題にじっくり取り組む鋭い知的好奇心、そして暗い状況にユーモアを発見する羨ましいほどの能力を持っている。

ホー・ルイ・アンの活動については、<彼のウェブサイトでもっと知ることができる。

ダニエル・コック/ディスコダニー & ルーク・ジョージ『Bunny』

ルーク・ジョージが縛られた観客を宙吊りにしており、写真では見えないがコックも観客によって高く吊られている(撮影:前澤秀登)

官僚主義と検閲によってアーティストがダメにされかねない国と見る人がいる一方で、シンガポールの振付家ダニエル・コックは、その国をチャンスの多い国と見ている。2013年に彼は言った。「シンガポールでアーティストになるのは他所より簡単です。十分な数のアーティストがいない、つまり、お金も場所も他所よりたくさんあるわけです」。そして、そうしたチャンスによって、彼は頻繁にこの島国/都市国家から外に出て活動することもできている。コックはアジアとヨーロッパの各所で公演を重ねており、現在はヨーロッパに居住している。最新作『Bunny』はメルボルンの振付家ルーク・ジョージとの共作で、TPAM以前にもシンガポール、ノルウェー、シドニーで上演されており、今年4月にはニューヨークでも上演される。

「Bunny」は、ロープ・ボンデージの世界で、縛られた人に与えられるニックネームである(公演パンフレットでそう説明してくれている)。そしてこの作品の中心にある問いは(これもパンフレットで説明してくれているのだが)、「(劇場にいる)全員がBunnyだったらどうなるか?」というものである。確かにぞくぞくする問いだ、そして観客を何が待ち受けているかほのめかしてもいる。

見たところ、『Bunny』はジャンル特定不能な作品だ。実際、これまで「体験型ダンス作品」「演劇/遊戯プレイ」「縛り作品」「ボンデージ=パフォーマンス・イベント」などとさまざまに説明されている。TPAMのプログラム情報では、比較的無難な「パフォーマンス・インスタレーション」という表現が採用されている。しかし一つ明らかなのは、『Bunny』はロープを用いた作品であるということ、そしてロープはたくさんあるということだ。

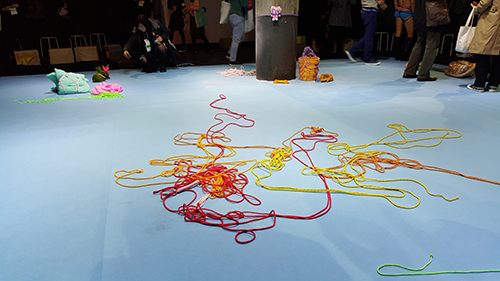

BankART Studio NYKの最上階、洞窟のような元倉庫の空間に案内されると、青白い色で確定されたパフォーマンスエリアの中央で、ジョージが落ち着いた様子でコックを縛っている。ピンクのハローキティが柱になすすべもなく縛りつけられている。2人のアーティストを取り囲む観客の目には、パフォーマンスエリアにさまざまなオブジェ— テーブル、掃除機、ウサギの置き物、バケツ、などなど —が極彩色のロープでややこしい方法で縛られ吊るされていたり散乱しているのが、否が応にも目に入る。

ロープ・ボンデージのパフォーマンスに伴うセクシュアルなニュアンスは排除されていない。コックとジョージは、前者はシルバーのタイツをつけ、後者は青い下着とピンクの薄手で丈の短い着物を羽織っている他は、ほぼ肌を露出している。ジョージはさらに、黄色のロープで上半身を格子状に縛り、カラフルな編みひもをドレッドヘアのように頭から垂らしている。しかし、エロティシズムを超えて、コックが言うには、これは「許可を与えること、権力を手にすることに関する」作品である。

ジョージがコックを縛り、肉の塊のように宙に吊ると、ここから観客とのインタラクションが始まる。観客がどのくらいアーティストの役に立つ気があるか、というゲームである。始まりは意外に穏やか—ジョージが誰かに手を後ろで縛ってもいいかと訊く

— だが、もっとものすごい服従行為へとエスカレートしていく。誰かが頭からつま先まで縛られ目隠しをされ、他の観客が彼を導いて空間内を歩き回る。ある人は机に伏せたコックを鞭打つよう頼まれる

—彼はそれを優しく行なうが、遠慮せずコックの尻を思い切り音を立てて鞭打つ女性が彼に取って代わる。他の女性はさらに複雑に縛られ動けなくされ、コックが儀式的な身振りで彼女のハンドバッグの中身を全て取り出し、きれいに陳列してみせる。

何より奇妙なのは、与えられたタスクをボランティアとして遂行する観客たちが、コックとジョージの悪戯の幸福な犠牲者といった様相を示していることだ。彼らの多くが明るい笑顔を見せ、くすくす笑っている人もいるが、動揺したり「ノー」と言ったりする人はいない。この服従は、おそらくパフォーマンスを通して維持される不思議な、超現実的な雰囲気によって可能になっているのかもしれない。例えば、コックは明るいセットの中を小道具を弄びながらゆっくり歩き回り、消火器を噴射さえする。こうした突飛な行動が、パフォーマンスのトーンを軽快で遊戯的に保っているのだ。

しかし、その空気の中にはある種の悪意も含まれている。ジョージは抑制の効いたトーンでインストラクションを伝える。妥協のない規律主義者のように、落ち着いて、だがしつこく、ルールが浸透するまでそれを繰り返す。コックは天井から高く吊られているが、3人の観客が文字通り彼のライフラインである縄を離せば、彼は落ちる。そしてもちろん、観客としての安全な立場から引き離され、アーティストのおもちゃにされる危険が常につきまとう。この緊張感が露骨に現れるのは、コックとジョージが次の志願者を探して観客を見回すときである。

パフォーマンスに小康状態が訪れることもある。2時間半の長さでは避けられないことだ。縛り(とほどき)にはなかなか時間がかかる。昨年のシンガポールでの上演では、これがパフォーマンスの流れを阻害しているという評があった。「それによってこの作品にはいくつもの空白が生まれ、その間待っていたことに対して、空白を埋め合わせるほどの見返りはない」。終わりに近づくと、コックとジョージは突然ディスコミュージックに乗って短く踊ったりもし、それが彼らを、前半の相互性に反して、観客から分断する。

コックとジョージのパフォーマンスのなれの果て(撮影:ダニエル・テオ)

しかし、アーティストと観客の関係性を探究する作品として、『Bunny』は非常に優れたものである。ロープ・ボンデージは、両者の間に存在する期待と申し合わせを明るみに出すのにふさわしいメタファーだ。アーティストと観客の関係性は、両者が同じ空間にいることを自身に許している限り、合意に基づくものだ。しかし、芸術的な内容を決定するのはどちら側なのか?アーティストが観客の要求に応えているのか、あるいは前者が後者と戯れているだけなのか?作品としての『Bunny』はこうした全ての問いを問い、その先まで行く。大胆で挑発的な作品であり、そして(あなたが拘束されることに同意するならば)とても楽しい作品でもある。

チョイ・カファイ『SoftMachine: Expedition』

チョイ・カファイ『SoftMachine: Expedition』のメイン展示エリア(撮影:前澤秀登)

チョイ・カファイの『SoftMachine: Expedition』は、アジアのコンテンポラリー・ダンスの状況を概観するヴィデオ・インスタレーションである。3年に渡って、チョイは80人を超える中国、インド、インドネシア、日本、シンガポールのコンテンポラリー・ダンス関係者を取材し、彼らのユニークなダンス経歴と実践、そしてアジアの文脈において彼らが何をもって「コンテンポラリー」・ダンスと考えているかをドキュメントしてきた。

BankART Studio NYKの3階に上がると、目前に巨大な白い壁が立ち、壁面にはチョイがインタビューした人々の顔写真が並んでおり、それぞれの来歴が添えられている。左手にはメインのインスタレーション・エリアがあり、たくさんのヴィデオモニターとヘッドホンが設置され、編集されたインタビュー映像がループで流されている。

チョイ・カファイがインタビューしたダンス関係者たちの写真(撮影:ダニエル・テオ)

プロジェクトのタイトルは、身体をテクノロジーの混成物と見るウィリアム・バロウズの実験的カット・アンド・ペースト小説『ソフトマシーン』に由来する。チョイはこの見方を共有している。「私は身体を、カットしペーストして自ら新しいマシーンになっていく『ソフトマシーン』ととらえています。身体はあらゆる種類のテクノロジーに満ちていて、人間はそれをまだ知り尽くしてはいません」。しかしこのプロジェクトのきっかけになったのは、ロンドンでアジアのコンテンポラリー・ダンスを紹介する「Out

of Asia」というシーズン・プログラムが組まれたときにチョイが感じた違和感だった。彼は言う。「このプログラムを見て、私はアジアから出てくるものでなく、アジアの中にあるものに興味があるのだと気づいたんです」。これがきっかけで、彼はアジアのダンス関係者の話を集めるべく旅に出ることになった。各インタビューは約1時間の長さで、TPAMで展示されたのはそれらの抜粋だが、それでもそこで示される各地のダンスのスタイル、実践、哲学の多様さは膨大なものであった。

インタビュー映像は最終的にオンライン・アーカイブ化されるが、それはチョイのプロジェクトの半分でしかない。残りの半分は、5人のコンテンポラリー・ダンスの振付家— インドネシアのリアント、インドのスルジット・ノングメイカパム、日本の塚原悠也、中国のシャオ・クゥとチョウ・ツゥ・ハン —に関するもっと突っ込んだ内容のドキュメンタリー・ヴィデオである。2年に渡って、チョイは彼らに何度も会い、インタビューを続け、彼らのダンス活動を撮影し、アジアのコンテンポラリー・ダンスに関する彼らのヴィジョンに基づいた新しい振付に取り組んでいる。その成果は4本の長尺ドキュメンタリー・ヴィデオと4本の非常にユニークなダンス作品で、これまでにオーストリア、ドイツ、スイス、シンガポールで上演されている。TPAMでは、これらのドキュメンタリー・ヴィデオとパフォーマンスの映像も展示された。

『SoftMachine』が野心的なプロジェクトであるのは、その視野による。結局のところ、アジアはチョイがフォーカスした5カ国にとどまらないもっと広大な領域であって、『SoftMachine』はリサーチの試みであり、完全なデータセットには至っていない。しかし、だからこそ、このプロジェクトはおそらく意図的に失敗しているのである。アジアのコンテンポラリー・ダンスは、アジアの中から見た場合、単に地理的に結びつけられた全く異質の部分の集合に過ぎないのかもしれない。そこに別の要素を加えることで、全体像をより大きく、より複雑なものにできるかもしれないが、それはアジアのコンテンポラリー・ダンスが必ずしも完成するとは限らないジグソーパズルの断片であるという事実を変えるものではない。しかしそれでも、それぞれの断片は同じボードに乗っているのだ。その意味で、『SoftMachine』はアジアのコンテンポラリー・ダンスの探求というだけでなく、西洋から見た「アジア」の単一性の解体でもあるのだ。これが良いことでなくて何であろうか。

チョイ・カファイの活動については彼のウェブサイトでもっと知ることができる。

グローバル・フォーカス

TPAM期間中、私が出席することができなかったシンガポール・フォーカス・プログラムがあと2本あった。一つは2015年にリリースされたジ・オブザバトリーの7枚目のアルバム『Continuum』の演奏である。ジ・オブザバトリーはシンガポールの音楽シーンで影響力のある実験的アート・ロックバンドで、『Continuum』の音楽は、彼らの2年に渡るバリ音楽研究を経て、ガムランを取り入れている。

『Continuum』を演奏するジ・オブザバトリー(撮影:前澤秀登)

もう一つは、「集団トランスの状態に必要な基盤を創造しようとしている」というノイズ・パフォーマンス『//gender|o|noise\』。トランスジェンダーの実験的ミュージシャン、タラ・トランジトリー(ワン・マン・ネイションとしても知られる)による演奏で、ジェンダー、ノイズ、儀式の交差する地点を探求するものだ。彼女はシンガポール出身だが、現在はスペインを拠点としており、アジアとヨーロッパを頻繁に行き来して演奏やレクチャーを行なっている。

『//gender|o|noise\』を演奏するタラ・トランジトリー(撮影:前澤秀登)

タンのディレクションは、シンガポールの5作品を紹介した。どれも挑戦的で、型破りで、革新的なものだ。それぞれがそれぞれの芸術的フォルムとメディアを通して、明確なヴィジョンを効果的に伝達していた。しかしもっと重要なのは、これらの5作品が単なるシンガポール市民としてのアーティストによる作品でなく、世界市民としてのアーティストによるものだったということだ。彼らはより広大なナラティヴに自身と自身の芸術を置き、シンガポールを超えてインスピレーションとコラボレーションを求めている。彼らが代表するシンガポールは島国ではなく、外部と交流する用意のある都市である。この意味では、タンのキュレーションを「シンガポール・フォーカス」と呼ぶことは少々誤解を招く。彼がかざすスポットライトは、より強い光をもっと広く届けるものなのだ。

※筆者はシンガポールのアートセンター「Center 42」のリサーチ・ドキュメンテーション担当