專訪 Hanchuuyuu 山本隆

訪談/文:德永恭子 肖像:西野政正

合作: 2015橫濱國際演藝會議

有些作品會隨著環境和時代的要求而改變、成長,不以創作者的意志為轉移。 2013年,韓楚悠的中篇小說《小女孩》原作及與當地人合拍的版本於5月上演。 11月,受邀前往泰國朱拉隆功大學,並在2014年曼谷戲劇節頒獎典禮上獲得最佳劇本獎等兩項大獎。而在今年的TPAM上,它將作為與泰國的國際合拍舞蹈作品於2月14日至15日上演。我們採訪了這部作品的編劇兼導演山本拓,他在吸收其成長的同時創造並保護了它。在我們接受採訪時,山本在泰國拍攝期間待了大約三週,採訪是透過 Skype 進行的。

「小女孩X」的誕生──這部劇總是關於死者的──

── 讓我從頭開始吧。 《小女孩》的故事有兩條主線。

嗯,這就是故事。

── Hanchuyuu過去兩三年的作品已經確立了一種風格,即使用投影機將人物、照片和色塊投射到牆壁或螢幕上,演員在他們面前表演。演員的動作時而滑稽,文字、色塊生動,一看就很有流行的感覺。堪稱完全相反的黑暗內容從何而來?

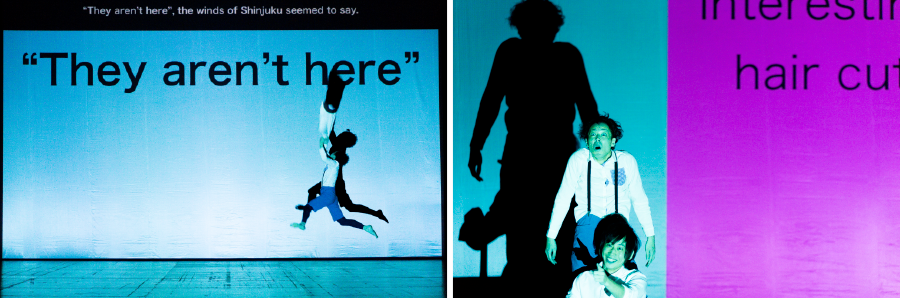

“Little Girl X”2014/TPAM 橫濱 2013/照片:前澤英人

我沒有公開說過太多,但當我做這個的時候,我正遭受地震(東日本大地震)。現在想起來,我感到一種恐懼感和各種負面情緒,甚至於反應過度了。

── 然而,當你創作它時,距離地震已經過了兩年。

我覺得隨著時間的推移,它變得更加有效。在不同的時間開始感覺像是身體受到打擊。

── 是因為時差的原因,故事不是直接講述「自然威脅」或「許多人的死亡」嗎?

我在創作那件作品時給自己的規則就是不寫任何與地震災難直接相關的文字。我認為直接表達對我(沒有受到災難影響的人)來說是不尊重的。只有一處提到了蓋革計數器這個詞,其餘的根本沒有提到。我想透過設定這樣的規則,我可以創造出某種情緒。

── 某種心情是什麼意思?

這是我當時的心情,也是我周遭人的心情。 《小女孩X》不僅僅講述地震災難。大橋君(大橋一樹,阪中游星的演員)扮演的男人拿著錘子尋找敵人,但如果這個敵人被政府等取代,我不介意。換句話說,他們並不在你的面前,而是存在於電視的另一邊,或者說,如果你遇見他們,你會覺得他們很人性化,以至於你不會將他們視為敵人…當他在一家電器店前看電視時,他聽到連環強姦和謀殺年輕女孩的兇手已被捕的消息。當時我旁邊一個看電視的老人說:“這個人趕緊抓起來判死刑吧。”但當你真正見到罪魁禍首時,你會覺得,“我不敢相信這個人會做出如此可怕的事情。”這就是總數。

── 這在你的其他作品中也很常見,但我覺得山本先生對人類的惡意有著濃厚的興趣。我的興趣不在於“什麼是惡意?”,而是“什麼使惡意成為可能?”

的確。我總覺得我想質疑觀看它的人的道德,包括我自己。例如,當某個事件發生時,人們的感受是不同的,對吧? 我想創造一種設備,讓觀眾能夠被篩選並感受到他們的感受可能與坐在他們旁邊的人不同。我可能對在我的戲劇中具有這種功能有點講究。

── 你在寫出與現實相連結、充滿驚心動魄的距離感的情節的同時,也融入了胎兒獨白的不切實際的視角。

肚子裡的孩子沒有說話的權利吧?所以我覺得這不常被寫進戲劇裡,所以我想把它拿出來。首先,我一直覺得戲劇總是關於死者的。有些電視劇暗示未出生生命的存在,但他們自己沒有提及。與已故之人的故事相比,我對未出生之人的故事更感興趣。

── 是因為你身為劇作家的好奇心和野心,才想把幾乎從未寫過的台詞加入你的戲劇中嗎?

身為劇作家,也有我個人的感受。兩者都是。

生物和非生物——對我來說它們都是一樣的——

── 在《再見日本:我想在冥想中睡覺》(2013)中,你寫了椅子的台詞。您是否也有同樣的感覺,許多劇作家將生命視為胎兒,沒有真正的人格,平等對待?

對我來說,生命和非生命之間沒有明確的差異。要嘛動,要嘛不動,僅此而已。所以無論是一張椅子還是一個未出生的生命,我都以正常人的感覺來寫。客戶收到的可能會有所不同,但我自己不會分開。

Hanchu Yuei “再見日本 - 我想在冥想中入睡” 2013 / © Hanchu Yuei

— 記得有一次我問你喜歡什麼音樂,你說:「我聽爵士樂,我聽古典音樂,我不討厭J-POP,我也聽西方音樂。」 '這和你對電影和小說的回答是一樣的,你在大學的時候,一邊演戲劇一邊也在樂學學校上學。換句話說,對山本先生來說,從一開始就沒有什麼特別的感覺,一切都具有同等的價值。

我想是這樣。真的都是一樣的。我非常喜歡雅樂(笑)。

── 聽你剛才的話,我想知道這種雜食感是否導致了一種「椅子、胎兒和人類都有平等的發言權」的感覺。

我真的很喜歡被稱為雜食動物。我想稱自己為雜食者(笑)。它們可能正在向我們展示吃各種各樣的東西會產生什麼結果——我猜是排泄物。然而,我從來沒有為了創作作品而有意識地嘗試觀看或聆聽任何東西。我看、聽因為我喜歡它。這就是為什麼我不想讓人們過度了解我喜歡什麼。

── 如果用排泄物來比喻,吃肉、蔬菜、魚的話,出來的似乎就是塑膠。吸收的和排出的分子結構完全不同。過去我的作品體現出一種略顯雜食性的感覺,但最近我剛才提到的趨勢變得更強了。我認為這與我開始使用影片的時間有關。

這與我目前正在接受採訪的事實相矛盾,但多年來我一直意識到不想暴露自己。

──為什麼討厭被發現?

其實我真的很小。我想寫的是比我自己更重要的事。

── 啊,如果只用吃的食物作為營養來創作作品的話,作品的成分就和你一樣了。

我以前可能從未創作過像日常生活劇這樣的東西,但當我還是學生時,我想我認為我可以憑我的感覺去做。隨著它越來越為大眾所知,越來越多的人開始觀看它,我開始認為僅靠品味是不夠的。我想創造一些更強大的東西。

── 我認為《小女孩X》是一部有著許多優點的作品,但其中一個關鍵就是結局。一個年輕人終於找到了敵人,但卻無法對他出手,他用手中的錘子反复敲擊自己,血流滿地,化作一片海洋。假名,故事突然呈現出圖畫書般的基調,賦予了它更深層的普遍性。這證明山本在小說和非小說之間有著強烈的親和力。

我絕對不反對這一點(小說和非小說之間的區別)。現在的戲劇人──我也是戲劇人(笑)。 ──很多人對故事都有情結,我覺得這就是戲劇世界走向結構主義的原因。我喜歡故事和結構,並相信虛構的力量,所以當我創造一個人們在天空中飛翔的場景時,我相信它可以在故事中完成,而無需實際懸掛它。如果我沒有使用投影機來投影文本,我認為我無法完成最後一部分。從我想做的事情和方法的配合來看,這是只有《小女孩X》才能實現的結局。

── 在那段影片中,不是演員在文字和照片的背景下表演,而是文字和照片與演員並肩站立,或者說是平等的,作為對立的元素相互影響。這個想法存在多久了?

我在京都創作了一部名為《來自木衛三的刺客》(2011 年 10 月)的作品,它實際上是當今 Hanchuu 的精髓。當時,我試圖讓影片中的演員像RPG世界中的故事一樣移動,但我所經歷的挫敗感引導我邁出了下一步。我認為這可以做得更好。當我從事 Ganymede 工作時,我比現在更認真地思考 2D、3D 和 4D。平面和立體之間的關係和可能性。可能有點題外話,但在眼科畫廊上映的《韓中悠的太空冒險3D》(2011年8月)雖然沒有視頻片段,但我們還是花了很多心思讓演員們表演我做了二維運動。

Hanchu Yusei 《來自木衛三的刺客》2011/© Hanchu Yusei

取代故事 ─ 揭露可能阻礙進步的文化差異 ─

──說完了動作,終於可以說說這次在TPAM演出的作品了。

這是一首舞曲。

── 當你說「舞曲」時,你的意思是表演者只有舞者嗎?

也會有演員。 Kage是泰國頗有名氣的B-Floor公司的藝術總監兼表演者,另一個是Demo Crazy的Apom。 Kage 會跳舞,但 Apom 從來沒有跳過很多舞。有兩個表演者。

*所有名字均為暱稱。泰國人從出生起就被賦予了一個暱稱和他們的正式名字,這是他們的主要暱稱。

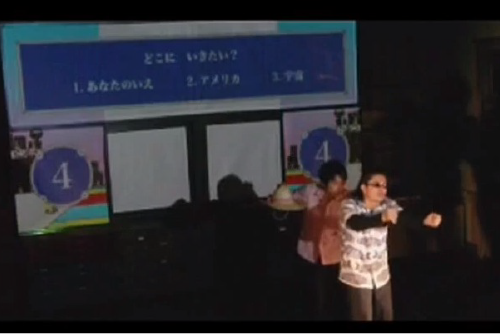

泰國製作現場/攝影:Takutaku Yamamoto

── 誰將擔任聯合導演?

譚是一位編舞家、導演和舞者,有時似乎自己寫劇本。也許比我大兩、三歲? 他是一位非常聰明、有教養的紳士,但他的想法和他試圖做的事情卻非常不法分子。

── 譚先生和山本先生現在合作得怎麼樣了?

地基已經完成。如果把底座比喻成一個容器,我們就一起思考裡面放什麼樣的水。

── 將《小女孩X》改編成舞蹈版,有點難以想像。

今天是我到泰國的第三個星期,在我到達之前,他們已經把戲換成了動作。這不是默劇,而是用身體表達戲劇中的語言的過程,從我所看到的來看,這沒有任何問題。

這有點題外話,但譚老師之所以要拍《小女孩》,我似乎處於一種無話可說的境地。這是一個語音控制問題。他對這個問題有清醒的認知。換句話說,當我們選擇舞蹈這個表達方式時,是為了表達我們作為「不說話的我們」的意圖,我完全同意這一點,所以我想,「如果是這樣的話,我們來編一段舞曲吧。 」然而,如果你這樣做,這個故事就變得越來越不必要了。有一段時間,我感到一種危機感,覺得自己的存在沒有意義,沒有必要寫“小女孩X”,很痛苦。

── 感覺X小女孩被他們的意識形態吞噬了。

而且,我無法想像事情會順利進行。當然,譚有標準,有各種理念,但一開始我不太理解,只能說說我第一次表演的形象。然後他說:“但這並不意味著這是一次合作。”當然,我也想合作,所以我們就這樣安靜地吵了大約一個星期。但有一天,他畫了一張圖表並向我解釋。 「現在,工作正處於這個階段,這就是我想要的目標。既然我理解了你提到的故事的元素,我想確保它們與我心中的結構很好地交織在一起。”當我看到這個的時候,我意識到小女孩現在,我正在為這個目標而努力。

── 山本先生似乎能夠透過繪畫直觀地掌握事物。我有一個具體問題,但是如何從投影機投影文字?

有。我也會考慮角色的品質。之所以出現「新宿御苑」這個地名,是因為它原本是用日文寫的,但泰國演員卻聽不懂。我想利用這種差異。或者,透過扮演日本像徵性的角色,泰國演員試圖揭露文化的層次。

── 危機感似乎完全改變了,合作一下子加深了。

原來如此(笑)。我在想的另一件事是,泰國有「成為泰國人的 12 條規則」之類的東西。軍隊政變時決定的,有「1.必須尊重國王」等12條。我計劃對我的演員施加類似的東西。這是一個綁定您身分的系統。如果整體流程是垂直的,那就已經做好了,所以我們考慮的是水平設備。作為“小女孩,我會去。”我想它可以說是一個讓故事停止的橫矛,因為一定有東西可以被它看見。而且,雖然我說這是一首舞曲,但它根本不是真正的舞蹈。編舞完全掌握在譚的手中,但他說他已經厭倦了漂亮的舞蹈,一切都是為了融入日常動作。

── 在你的想像中,作為其延伸,你認為成品會是一部可以稱為《小女孩X》的作品嗎?

我認為我們必須最大限度地保護它。起初,我們根本沒有這個願景,但現在譚和我的目標是實現這一目標。