凹凸の美にこだわり続け活字文化を未来に残す[築地活字]

![凹凸の美にこだわり続け活字文化を未来に残す[築地活字]](https://magcul.net/wp-content/uploads/2018/03/d2f334f762e29d7e47eacfec80cff685.jpg)

ものづくり

ことづくり

匠の風景

今号の現場

【職種】活字鋳造職人

【匠名】築地活字 大松初行

【場所】横浜・南区

丁寧に、じっくりと、思いをこめて。

手仕事を生かしたものづくりの現場を紹介するコーナー。

今回は、かつて日本の印刷文化を支えた活版印刷

の世界を紹介。デジタル化が進む現代においても

多くの顧客からの支持を集める「築地活字」へ。

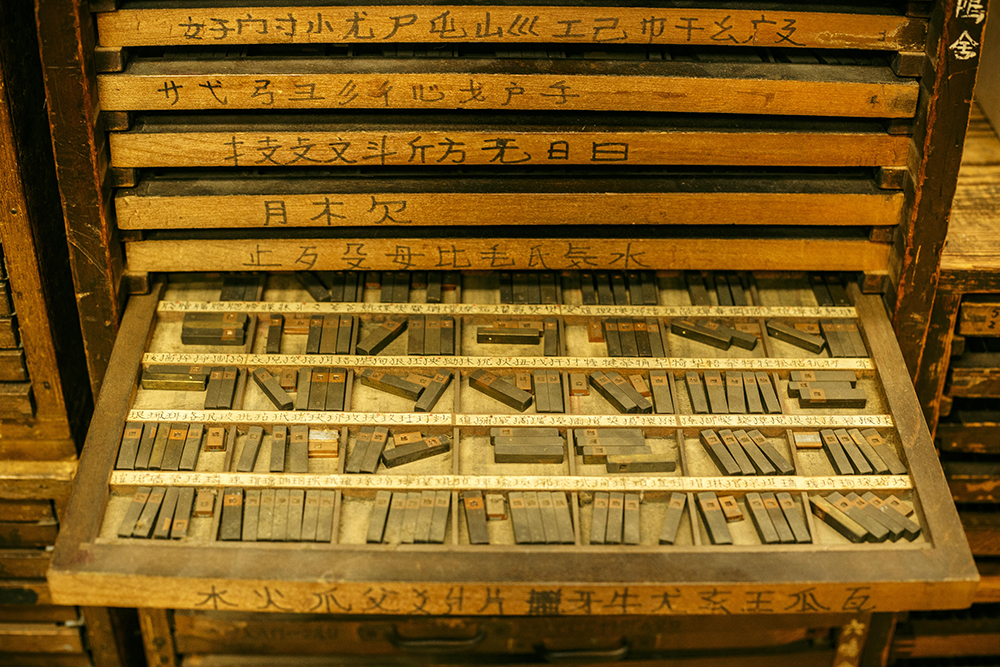

「活字の部屋」と呼ばれる使い古された木の棚。そこには漢字、平仮名、アルファベットなど25万以上の金属の字種が並べられている。ここは、1919(大正18)年創業の「築地活字」。店の奥で大きな機械音を響かせているのは、活字鋳造機だ。350〜400度にもなる釜の中で溶かされた原料の地金(インゴット)が、鋳造機に予め設置した凹型の母型に流れ込み、水道水で冷やされながら凸型の活字となって現れる。19歳からここで鋳造職人として働く大松さんは、現在73歳。時折眼鏡をずり下ろしながら虫眼鏡を覗き込み、出来たての活字を点検していく。50年以上続く、この丁寧で質の高い仕事が、今も私たちに活版の魅力を伝えてくれているのだ。

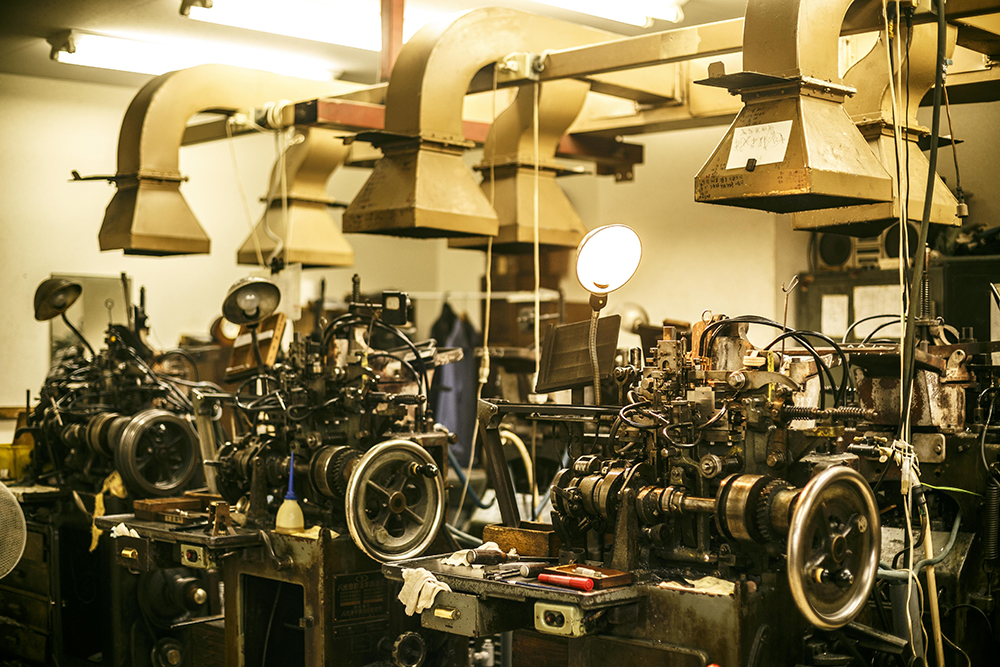

横浜市営地下鉄ブルーライン「吉野町駅」からすぐ。大岡川から分岐する中村川沿いに「築地活字」はある。扉を開けると、ガタンガタンと機械がまわる大きな音、そして油の焦げたような独特の機械の匂い。その音と匂いの正体は、部屋の奥にずらりと並んだ活字鋳造機で、職人の大松さんが片時もそばを離れず機械の動きを見守っている。

今回、「築地活字」の5代目として活字鋳造と活版印刷を引き継ぐ平工希一さんにお話を聞く機会をいただいた。

「先代の父がいっていた言葉で忘れられないものがありまして、『今の新聞の文字よりも、昔の新聞の文字の方が目が疲れない。それは活版で組んだ字の凹凸からくる印刷面の微妙な色の濃さの違いが目を休めるんだ』というもの。その言葉を今は自分でも強く実感しています。ですからデジタル印刷が進む現代社会の中で、あえて“重みのある”活版活字をつくる職人の技術を、まぎれもない本物として世の中に送ることに使命を感じています」と平工さん。

平工さんの案内で、長い時を経て今に息づく活版印刷にまつわるさまざまな“道具”と“技”を見せてただく。

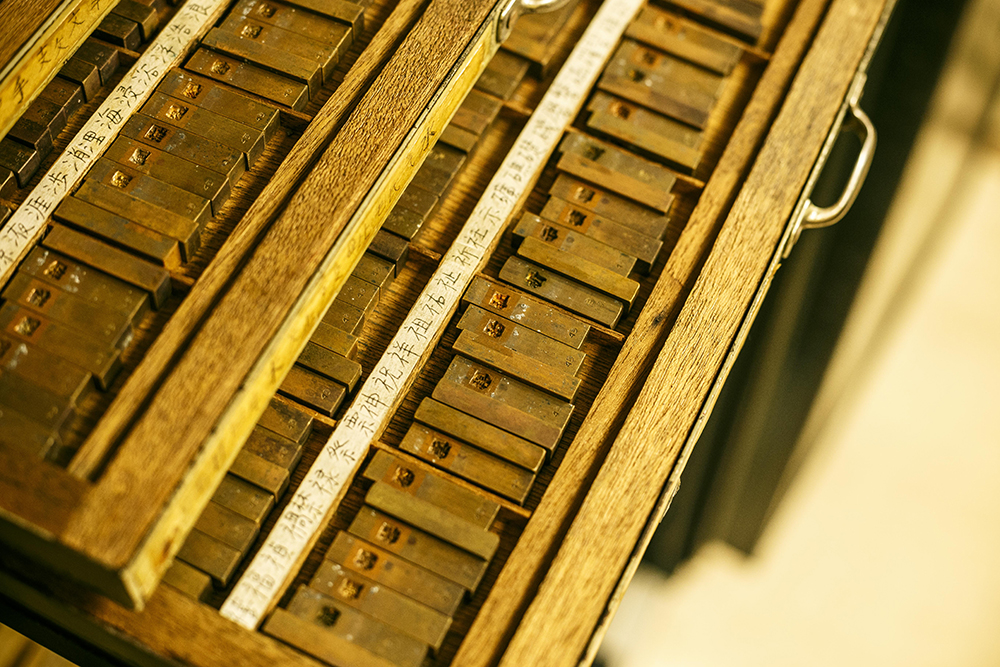

こちらは、活字づくりに欠かせない鋳型となる“母型”が収納された通称「母型ダンス」。引き出しを開けると真鍮の母型がずらりと並ぶ。「築地活字」には、25万以上の字種の母型が保管されているそうだが、その母型をつくる職人がもういないという今、ここに収められたものはたいへん貴重な“宝”というわけだ。

こちらの「母型金庫」にも貴重な真鍮の母型がおさめられている。

この凹型の部分に熱で溶かした原料の地金(インゴット)を流し込むと、凸型の活字となって誕生するという仕組みだ。

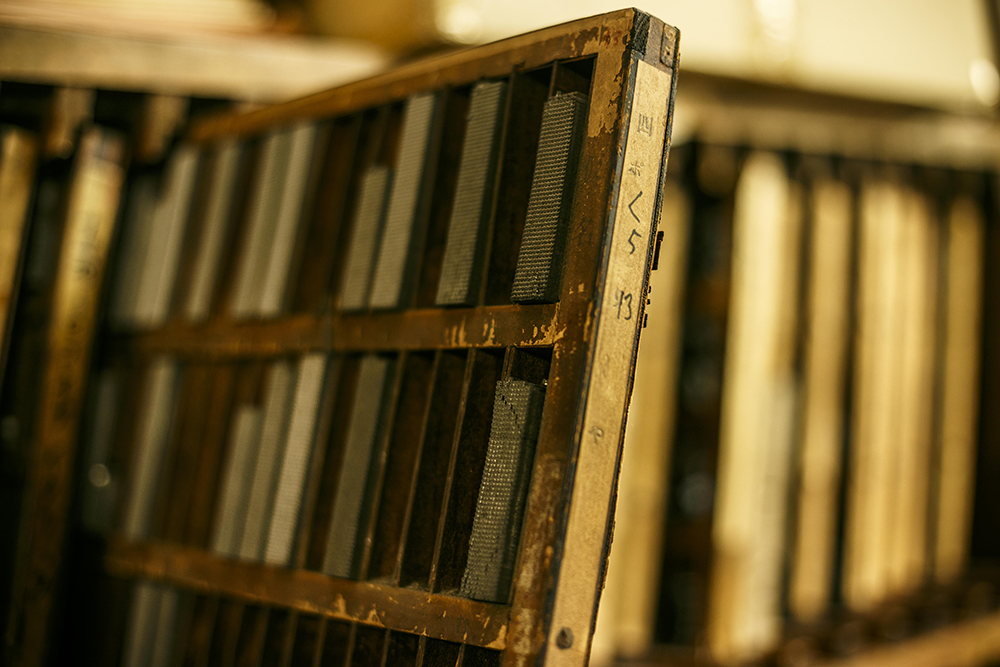

次に見せていただいたのが、鋳造職人・大松さんによって作られた活字がビッシリ収められた通称「活字部屋」。

なぜ棚が斜めに収納されているのか? …平工さんに尋ねると「活字を入れた棚を斜めに収納しているのは、地震対策です。非常にバランスがとれた状態に設計されているため地震の際も活字が飛び出しにくく、これも含め代々受け継がれたスタイルなんです」。また活字の並べ方は印刷会社によってさまざまらしく、ここ「築地活字」では百科事典の配列順に字種を並べているという。

こちらは「築地活字」にそろう活字の中で最も小さい4ポイントの活字棚。このような活字を組む仕事もなくなってしまった。

続いて、活字鋳造機を操る職人・大松さんの仕事場を拝見させていただく。

活字の原料となる地金(インゴット)。素材は鉛が83%、残りがアンチモン15%と錫(すず)2%で構成されている。

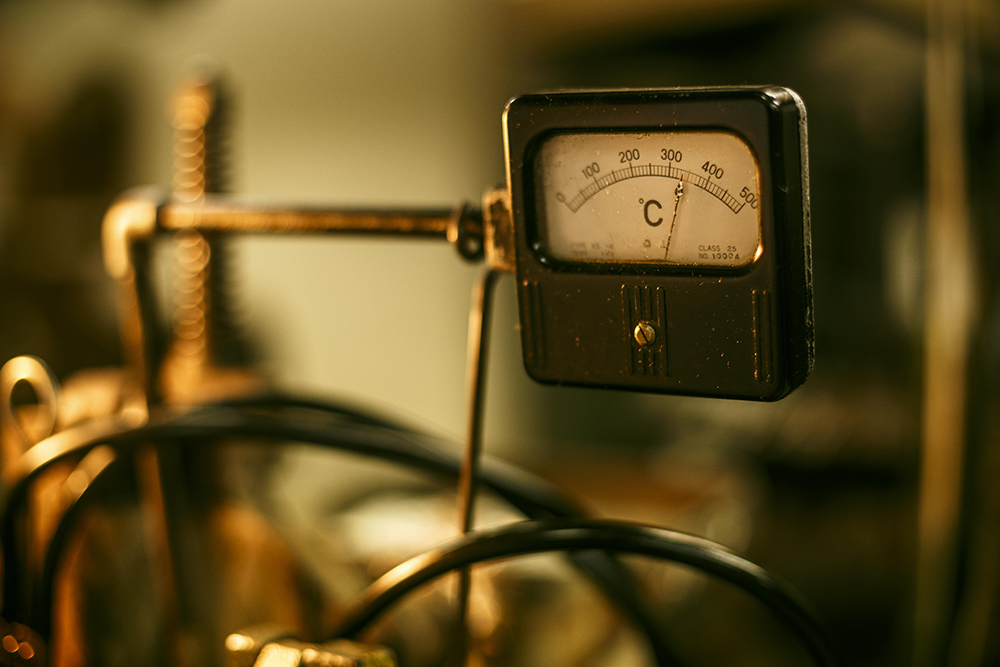

活字鋳造機では釜を350〜400度に熱し、前述の地金(インゴット)を溶かし液状にしていく。

中央部にたまっているのが液状になった地金。

うだるような熱気が立ち上ってくる鋳造機のそばに立ち、長時間、釜の様子を見守りながら作業を続ける大松さん。

地金を溶かした釜に棒を入れ、素材の比重など“手応え”を確認する。

釜で溶かされた地金は、この後、凹型の母型へと流し込まれる。

凹型の母型に流れ込んだ地金は、水道水(写真上)で冷やされながら凸型の活字となって誕生する。

完成した小さな活字を、虫眼鏡を使いチェックするという緻密な作業が続く。この小さな活字は、一度床に落ちてしまったら使いものにならない。ちょっとした傷が、活字の美しさを損なう原因となるからだ。

水との接触による水蒸気爆発の危険もあるため、鋳造機の上には排気ダクトを設けることが消防法で決まっているという。

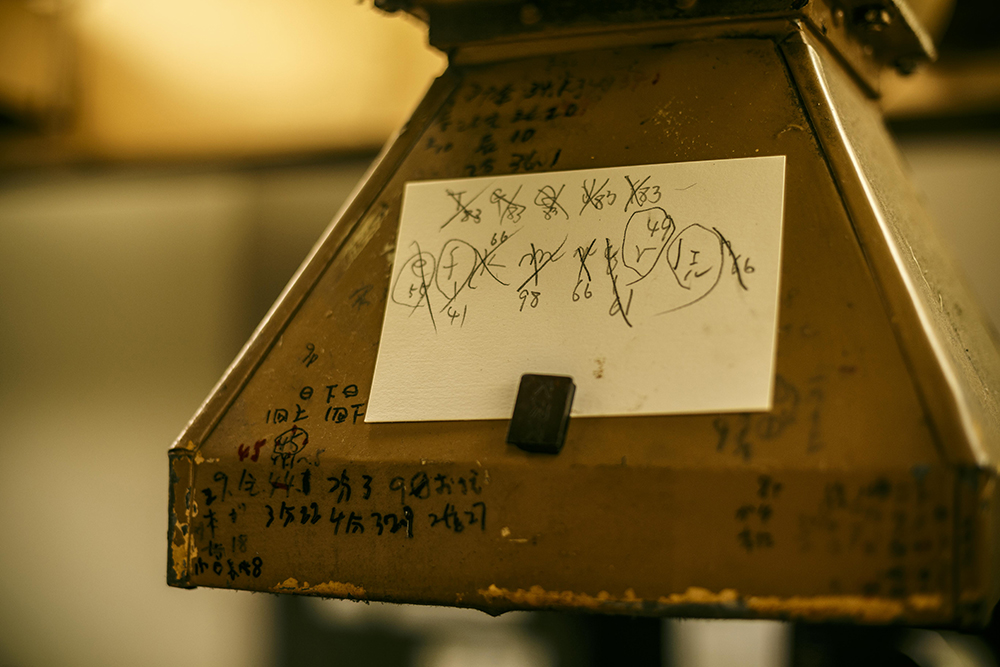

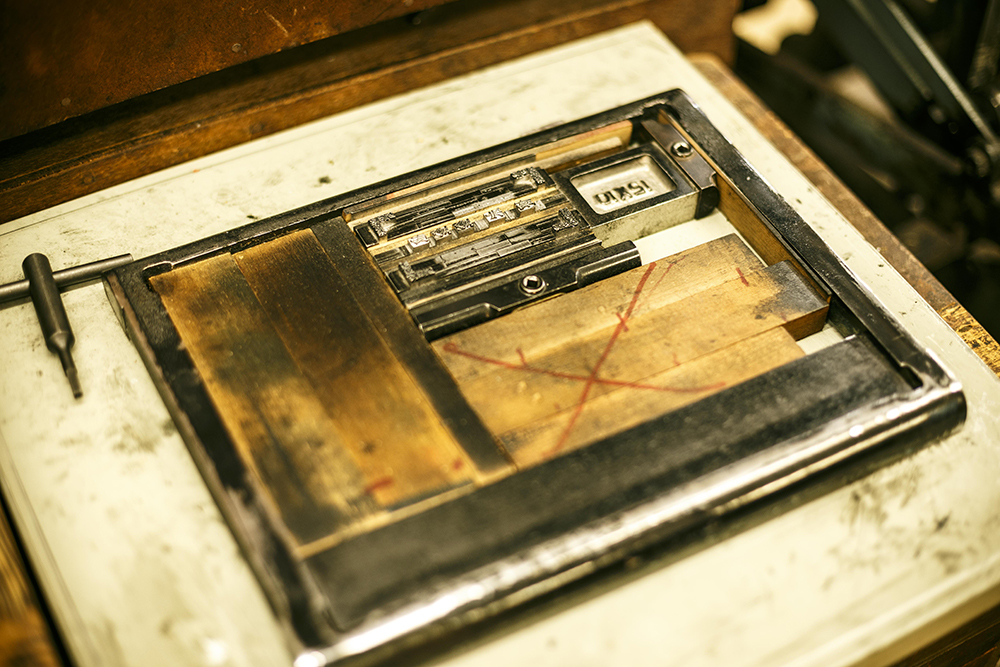

そしてここからは、平工さんに活版印刷の簡単な流れを教えていただく。まずは、用意した原稿に合わせて、「活字の部屋」で活字を選び、それらを「文選箱」に入れていく。その後、文字の間隔を調整しながら「チェース」と呼ばれる金属の枠に入れて版をつくっていくのだが、これがなかなか難しい。字間・行間の絶妙なスペース使いなど、手仕事だけではない“目利き”という職人技も必要とされるのだ。

最終的にはローラー付きの印刷機に「チェース」を取り付け、インク、紙をセットして印刷→完成となる。

「築地活字」では、美しい活版印刷の活字をより身近に感じ、さまざまな用途で使えるよう開発された「活字ホルダー」の販売も行っている。「自分で活字を組み、印字する楽しさをこの“小さな道具”で体験してもらいたい」と平工さん。

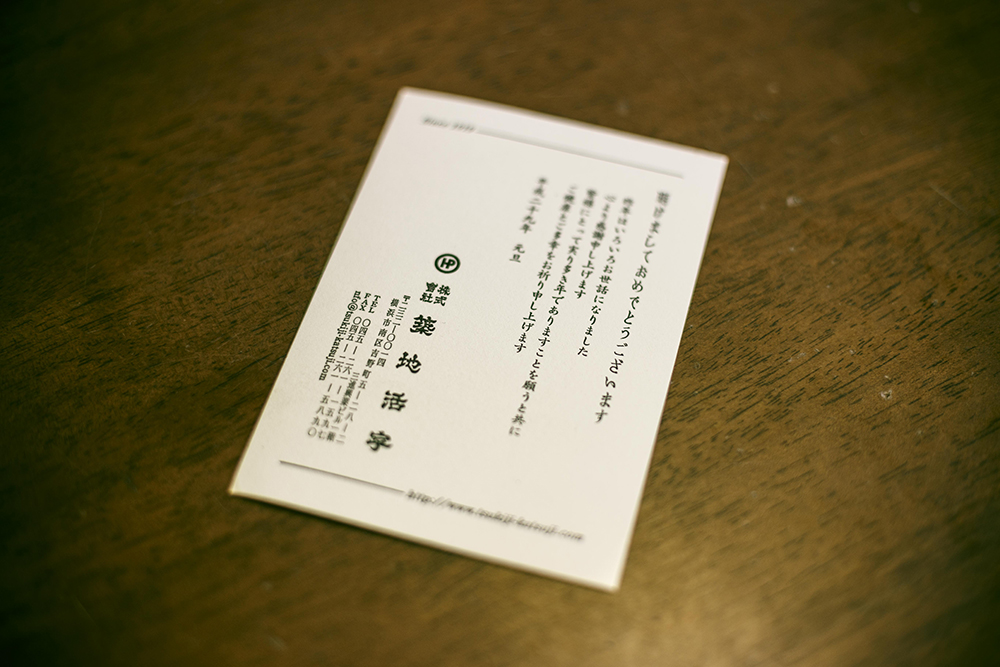

余談だが、活版印刷の魅力は紙に刻印されたような深めの(裏側までボコボコした)凹凸感だと思っていたが、「昔から活版印刷で、押しが強すぎる職人はダメだといわれています。表面で美しい凹凸を表現しながら、いかにそれを裏写りさせず、裏面の紙の表情を変えないかが腕の見せ所なんです」と。奥深いお話をたくさん聞かせていただいた。

仕事で活版印刷の名刺をいただくと、思わず手に取ってじっと眺めてしまう。その理由が今日、改めてわかった。たかが名刺、されど名刺で、手の平に収まる小さな四角い紙の中に、ずっと受け継がれてきた職人の技と思いが刻まれているのだから。名刺はもちろん、これからの時期は年賀状に活版印刷を取り入れてみるのはどうだろうか? 手にとった人が、文字の美しさに見惚れ、思わずそっと指で触れたくなる…そんな年賀状を。