盲目のピアニスト梯剛之さんに聞く、半生と今後の展望

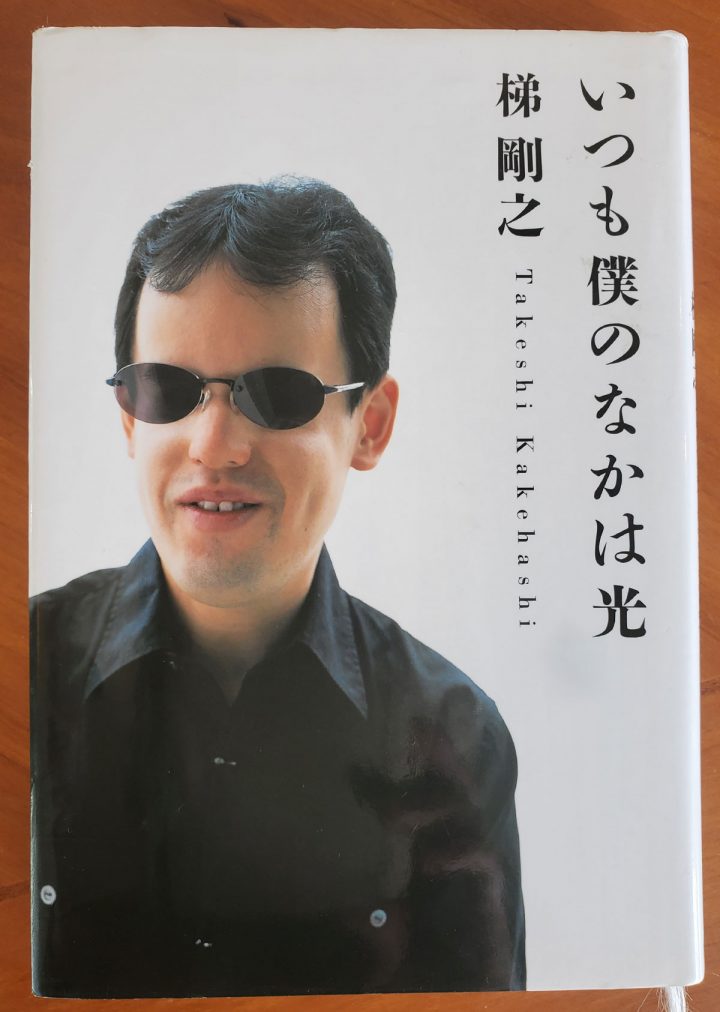

梯剛之(かけはし・たけし)さんは、盲目でありながらロン=ティボー国際コンクールピアノ1998で第2位。第14回ショパン国際ピアノコンクールでワルシャワ市長賞を受賞するなど、輝かしい経歴を持つピアニストです。生後1か月で網膜芽細胞腫のために右目の眼球を、後に左目も摘出しました。その後、公立小学校での6年間を経て、オーストリアのウィーン国立音楽大学準備科に進学。現在は「クラシック・ヨコハマ 生きる ~2024 若い命を支えるコンサート」に出演するなど、神奈川県内でも多く公演しています。恩師との26年間とこれまでの活動、今後の目標を伺いました。

生後間もなく失明、中学生でウィーン留学

―著書の「いつも僕のなかは光」を読みました。幼い頃から25歳ぐらいまでの歩みが書かれている自伝ですね。お父様は元NHK交響楽団のヴィオラ奏者で、お母様は声楽家でご自宅でピアノや歌を教えられていて。早い時期から音楽に強い興味を示し、才能の片鱗をみせていた梯さんを、お母様は普通の小学校に入れたいとお考えでしたね。

梯さん 当時は目が見えない子どもには盲学校しか選択肢がない時代でしたが、母は普通の子どもと一緒に自然に触れ、共に学ぶ機会が大切と考えていました。母は学校や教育委員会と話し合い、協力者が署名を集めてくれました。普通の小学校への入学後は僕が手で触って理解できるようにと、点訳ボランティアの方が教科書を点字に直し、家族が教科書の挿絵を布で作ってくれて。多くの方の協力で学ぶことができました。

―ドッジボールやうんていなども経験したそうですが、怖くはなかったですか。

梯さん 怖かったですね。特にうんていは手が鉄棒から外れたら下に落ちるので、思い出しても恐ろしいです。ボールが飛んでくる音や当たる音には、今でも恐怖を感じます。顔に当たったら鼻血が出ますからね。

―何事も体当たりで習得されたわけですね。小学校卒業後は、すぐにウィーンに留学されましたね。

梯さん はい。日本の音楽大学の附属中学校への進学を希望しましたが、入学試験を受けることを断られてしまいました。そこで、音楽が秀でていれば全盲であっても入学できるウィーン国立音楽大学準備科を受験してみようと思いました。

―オーストリアの公用語はドイツ語ですし、大変な決断だったと思います。

梯さん 大きな壁にぶち当たりながら、とにかくやってみる、失敗してもいいからやってみる、というのが梯家の方針でした。社会には障がいがある人に閉ざされている門がたくさんあります。壁に当たるとそのうち自分も成長するし、周りも変わってくれるかもしれない。「なんくるないさ」という沖縄の言葉がありますね。その言葉のように、僕も努力し続ければいつか道は開けると考えて、なんとか乗り越えて生きてきました。

透明感のある音色、その秘密について

―私はいつも梯さんの繊細なタッチ、透明感のある音で心が洗われるように感じます。著書の中で、梯さんは恩師であるエリザベート・ドヴォラック=ヴァイスハール教授のピアノを「先生の音は格調高い」と特別に感じられていましたが、その音色を継いでいるということなのでしょうか。

梯さん もし継げていたら、うれしいです。指導は抽象的で「私はこういう弾き方が音楽的でいいと思うからやってみなさい」と言われます。チャレンジするのですが、難しくてその場ではできません。帰って練習してできることもあれば、何年も経ってからこういうことだったのかなと分かることもあります。また、先生はすぐには首を縦に振らず、良い音が出るまで根気強く向き合います。音に対するこだわりには並々ならぬものがあり、その姿勢が生徒の成長を促します。

―写真を拝見しましたが、美しい方ですね。厳しい印象もありますが、演奏への「悪くない」は褒め言葉だとか。

梯さん 裏表がなく率直で、感情が揺れ動く、とても人間らしいチャーミングな人です。植物で例えると柳のようにしなやかで、しっかりとした幹を持ちながら、心は風に揺れる葉のように繊細です。先生と激しいけんかになったこともありましたが、やはり僕が出したい音は先生の音色です。緻密で気品があり、繊細さの中に強さと前向きな伸びやかさのある先生の音は素晴らしいです。

―梯さんは目が見えないこともあり、タッチの習得は大変ですよね。

梯さん どのピアニストも自分のタッチを磨くことには苦労しますが、僕もずっと苦しい作業をしながら、一段ずつ階段を上っていくようにタッチを身に付けてきました。先生の姿勢や筋肉の使い方を母が観察して、それを僕に伝え、実際やってみるという繰り返しでした。

―恩師が求める「音楽的な弾き方」ですね。具体的にはどういうことでしょうか。

梯さん 演奏するには開かれた心があることが大事で、それと同じくらい閉じた心も必要です。言い換えると、外に向かって心を開き、他の人と交流できるような人でなくてはならないし、場面によっては暗い心の底に降りていくような孤独感も大事ということです。「芸術とは説明のつかないものだ」と先生はよくおっしゃっていた通り、表現が難しいです。

―開かれた心で言うと、梯さんのコンサートでは、終演後に梯さんがロビーに出て、ファンの方と握手をするのをよく見かけます。いつもそうされていますか。

梯さん はい。人と話すのが好きというのもありますし、何よりファンの方が喜ばれるので、そうしています。僕が唯一得意な音楽で人を喜ばせたり、心を癒やしたりできているのだとしたら、こんなにうれしいことはありません。

次世代に伝えること、今後の演奏活動について

―現在は主に国内が活動拠点ですが、どなたかに師事されていますか。

梯さん これまでの指導を思い出しながら自分で練習しています。新しい曲を習得するときはYouTubeで聴き、譜面を読むにはヴィオラ奏者の父の力を借ります。父はピアノを弾けないので、片手ずつ弾いてもらって。父にはいつも努力と協力をしてもらっています。僕は若いとき音楽の勘と記憶力が良く、数回聴くだけで弾けるし覚えてしまう、そして一度弾けば何年経っても思い出せたのですが、今は40代後半。残念ながら記憶力の低下を感じ、苦労しています。

―若い世代に音楽を伝える活動もされていますね。神奈川県内でも活動されているのですか。

梯さん はい。次世代に音楽を伝えていくということにも重要性を感じています。その一つが「子どもに伝えるクラシック」で、各地の小学校でコンサートをしています。2024年は横浜市緑区の東本郷小学校で実施しました。音楽を身近に感じてほしい、苦しいときでも光や喜びを見いだすきっかけとしてほしいという思いでやっています。例えば、その人が絶望していても、音楽を聴くことで一瞬でも問題から離れることができる。そしてもう一度、新たな気持ちで取り組めば、その辛い局面を突破できるかもしれないと。

また、若手への指導も行っています。レッスンを受ける方の音楽のアンテナが大事ですが、僕が伝えられるものは全て伝えたいと思っています。

―今後はどのような活動をされたいですか。

梯さん 年齢を重ねてきたので、厳かな曲、神を感じるようなバッハの曲を多く弾きたいと思っています。それから、ドイツリートの伴奏をしてみたいです。

―ドイツリートとは何ですか。

梯さん ドイツ語の歌詞が付いたドイツ歌曲のことです。オペラはオーケストラが演奏しますが、ドイツリートはピアノと歌い手だけで成立します。歌詞があることで演奏の世界が広がっていく面白さがあるので、いつか取り組んでみたいです。

―ありがとうございました。今後の活動も楽しみにしています。