對話石川直樹 x 上裡雄大 | 我在裡面和外面看到的

戲劇《Isla!》以遠海中的一座偏僻島嶼為背景,講述了一位從外界被沖上岸的國王和他所創建的王國的興衰史。 伊斯拉!伊斯拉! 」。創造這個小烏托邦,或者更確切地說,一個被封鎖的反烏托邦的人,是經營岡崎藝術劇院的導演兼劇作家上里雄大。他獨特的文字,有秘魯、沖繩和北海道的多個故鄉,常常輕鬆地(有時甚至是暴力地)超越故事的虛構性,傳達人類存在的荒謬性和政治的意義等現實主義的感覺。觀眾。我有機會聽說了他們的新作品,該作品已經開始全國巡演,並將於一月和二月在東京和橫濱演出。受邀與CHANEL GINZA同桌看世界,石川直樹曆時兩個月登頂世界第二難山峰K2挑戰的巔峰攝影展《K2》廣受好評。過去幾年裡,兩位創作者時常接觸,談論旅行、島嶼和社會。

訪談&文字:島貫大輔 照片(肖像):西野正正

從秘魯加速

-你們兩個因為採訪和其他活動而見過幾次面。

石川:我們在彼此的展覽和表演中交談。我還讓上里君和兩位演員一起表演了一部新短劇。在原宿 VACANT 舉辦的一場談話活動中。

上裡:那是2013年底的事。在我去秘魯之前。

石川:是的。另一方面,我剛從秘魯回來。上里君出生在秘魯,但已經二十多年沒有回來了,他回憶起遙遠的記憶,給我講了他祖母的故事。之後我就真的去了那裡。

上里:我在利馬的祖母家待了大約一個半月,進出日本人的社區。

石川:你最初去的原因是什麼? 探訪你的根?

上裡:我奶奶快90歲了。父親不時會回老家,但我一點也不喜歡,因為他大概也想看孫子們的臉。當我真正去那裡時,前六個月真的很艱難。這裡太不安全了,計程車經常被搶,所以當我一個人出去的時候,我奶奶很擔心。我只有親戚帶我出去才能出去,所以我和奶奶一邊看NHK衛星,一邊吃日本料理,心想:“這是哪裡?”不過,當我逐漸習慣了,能夠在附近散步、搭乘公車時,我開始感到安心多了。

石川:上里君,一定很難吧,因為他很害羞。

上裡:是的(笑)。但儘管我很害怕,但沒有人注意我,所以我漸漸變得更加厚顏無恥,自己去馬丘比丘,甚至去阿根廷旅行。我感覺我獲得了一種以前在國外從未體驗過的輕鬆感。

石川:從那以後,你說你開始加快去各地的腳步。這與三年前從未返回秘魯的上里形象相比,這是一個令人驚訝的變化。

上裡:我20多歲的時候連關東都沒去過(笑)。我真的感覺我的語感在擴大,雖然我沒有學什麼特別的東西,但去了秘魯之後我的英語變得更好了。跳之前是不是很害怕,就像跳進泳池一樣?但當我嘗試跳躍時,我想,“哦,我可以做到”,看來下次我可以相對輕鬆地跳下去。可能是這樣的。

岡崎藝術劇場「+51 Aviation,San Borja」 照片:Yuta Fukitsuka

石川:首先,我想向您詢問這項變更。之前的作品《+51 Aviation,San Borja》我沒看過,但這次的《Isla!伊斯拉! 伊斯拉! 」也是在與島嶼和我的根源有關時創建的。

上裡:是的。我父親的家族來自秘魯和沖繩,所以在秘魯之後我也報道了沖繩。然而,「Isla~」的直接參考是小笠原群島的父島。

石川:我也去過父島。第一次去那裡是在高中的時候,我還一邊練習自由潛水一邊和海豚一起游泳。小笠原真的很有趣。

上裡:父島有一種與沖繩不同的封閉感。沖繩主島人頭攢動,乍看那霸和內陸城市沒什麼兩樣,但父島卻完全不同,有種「孤島」的感覺。

對島嶼感興趣的原因

-我從未真正去過小笠原群島,所以我只知道這些,但小笠原群島是具有異質歷史的島嶼。小笠原在江戶時代得名,但在國家閉關期間西方人不斷來來往往,從太平洋戰爭結束到1968年一直被美國佔領。看來,包括歐美日本人在內的各種血統的人都住在那裡,多種語言混合而成的小笠原方言至今仍然存在。這個地方有什麼樣的氣氛?

石川:這真的很獨特。我們沒有根深蒂固的舊文化,所以我們正在嘗試將草裙舞和建造新的神社之類的東西結合起來。這是一個奇怪的島嶼,一片混亂,像日本但又不是日本,有一部分看起來像美國但不是美國,從密克羅尼西亞流來的卻不是密克羅尼西亞。小笠原島的英文發音也很有趣。

-「小笠原群島」這個名字來自江戶時代無人居住島嶼的名稱。

上裡:有一家叫Yankee Town的酒吧,是當地人聚集的地方。在那裡,我和朱尼先生成了朋友,他是第一位定居者納撒尼爾·薩沃爾的直系後裔,他帶我去了很多地方,包括戰時防空洞和墜毀戰鬥機的故事。

石川:我以前也去過洋基鎮。你在島上待了多久?

上里:只有兩週。我住在大村地區附近的拖車房裡,那裡有一個港口。起初,有點困難,因為天氣很熱,而且我不認識任何人(苦笑)。洋基鎮一開始並沒有引起太多注意。一個名叫蘭斯的人加入了美國軍隊,碰巧在我留學的俄克拉荷馬州小鎮附近接受訓練,所以事情變得非常令人興奮,我認為這就是突破。

-您認為以島嶼為背景的《Isla》體現了小笠原的特色嗎?

上裡:對於劇本的內容,我認為這是可以透過前期研究來寫的東西,但是劇中使用的文字的質感是透過研究獲得的,這也反映在製作中。雖然說是採訪,但實際上我們一直在喝酒(笑)。

石川:簡單來說,故事是怎麼樣的?

上裡:從島外衝上來的國王,使用島上的原住民當士兵並發表演說。內容涉及國家的形成、戰爭的爆發、統治者的更替等。

石川:「艾斯拉! 伊斯拉! 伊斯拉! ”的標題是“島!島!島!我想這就是這個意思,但是這個字是出自哪個字呢?

上裡:是西班牙語。墨西哥有一個島嶼,名叫女人島。 Isla 的意思是“島嶼”,Mujeres 的意思是“女人”。名字叫“女人島”,不過一開始我還以為是個叫女人島的島,跟伊斯蘭教什麼的有關係(笑)。從那時起,我覺得「Isla」聽起來不錯。

岡崎藝術劇場《Isla! 伊斯拉! 伊斯拉! 」 來自京都演出 照片:Takuya Matsumi

-上里對這個島感興趣的原因是什麼?

上裡:我想知道那是什麼。每個島嶼都有不同的文化邏輯,每個島嶼就像一個小國。當我理解這個邏輯時,我感覺很舒服,我認為這很大程度上是由於我個人的喜好。這就是我前往父島的一個重要原因。

石川:沒有明確的中心,但每個部分都是獨立的,並透過有機網絡連接起來。這就是這個群島的有趣之處。

- 石川先生,您在寫真集《ARCHIPELAGO》中拍攝了東岸群島、夏洛特皇后群島等群島和群島。

石川:是的。畢竟島嶼和大陸完全不同。柳田邦夫寫道,儘管用的是非常籠統的方式,島嶼就像山脈,山脈就像島嶼。正如你所看到的,島嶼也是一座從海中突出的山。我真的很喜歡這個想法:島嶼就像山脈,山脈就像島嶼。如果把瀨戶內海周圍的海水弄清的話,就能看到參差不齊的山巒,這和香川週邊的風景是有聯繫的。如果我們認為島嶼不是由與遙遠中心的關係組成的,而是位於一個更大的有機網絡中,那麼我們看待世界的方式將會改變。島嶼有一種奇怪的力量,不會匯聚或吸引它們去更大的地方,我覺得這很有趣。

《群島》集英社/2009年11月

看見/被看見的關係

上裡:我理解「山島」這個詞。這有點題外話,但前幾天我和建築師坂口恭平談論了「Isla」。我當時的感覺是坂口先生畢竟是圈內人。

石川:「中之人」是什麼意思?

上裡:我想我是一個從外面往內看的人。我就是那個亂搞那些我不參與的事情的人。但我覺得坂口先生在當事人中就像是個騙子(笑)

石川:嗯,是這樣的(笑)。

- 坂口先生以在熊本創建獨立國家的想法為基礎,參與了各種活動。他在從內部介入局勢的同時,也有迷人的騙子的一面。

石川:我本質上也是個旅行者,所以我認為我基本上是一個局外人。他始終是一個外國人,他首先以一個陌生的他者的身份進入一個地方。

上裡:在過去的幾年裡,我不再是那種建立工作室或基地的人,我覺得我經營的名為「岡崎藝術劇院」的團體不再是虛構的。就連石川先生也是個大多時候不知道自己身在何處的人。你有考慮建立基地嗎?

石川:我想不會。當然,我想與我決定稱之為「這裡」的地方建立深厚的關係,但這並不意味著我想搬到那裡或定居在那裡。例如,一座島嶼總是從更大的地方觀看,因此它往往由中心點的視角來定義。人們很容易產生一種刻板印象,認為南部島嶼=美麗的大海和藍天。這只是一個完全中心的觀點。然而,如果你在島上待久了,站在島上看它,你會看到不一樣的世界。當我們從小的角度看待大事時,新的發現和驚喜就會發生,已知的世界就會發生翻天覆地的變化。也許這就是我作為一個旅行者的身份:不斷地尋找、尋找、再尋找,同時在往返島嶼的兩個視角之間思考。

上裡:雖然不是島,但石川先生已經登上喬戈里峰並拍攝了照片。你在銀座舉辦個展(「石川直樹攝影展K2」在Chanel Nexus Hall舉辦至12月27日),拍照和爬山哪個比較重要?

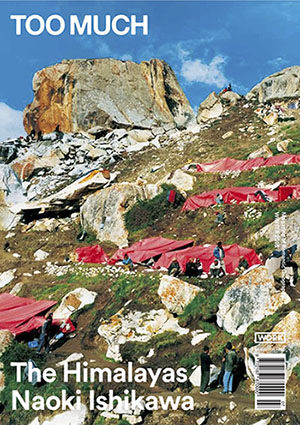

《石川直樹的喜馬拉雅山》(TOO MUCH 雜誌出版)

從2011年的珠穆朗瑪峰開始,到2015年夏天的喬戈里峰結束,石川直樹五年喜馬拉雅探險的全部記錄已被彙編成《TOO MUCH》雜誌的特刊。

[B5版/共228頁/2,160日圓]

http://www.tooomuchmagazine.com/

石川:攝影。畢竟,如果沒有相機,就沒有必要爬山。如果我不會拍照,我就不會爬山。

-當你從一個小地方看過去時,你的視角是否會因拍攝而突出顯示,透過相機呈現某種視角而改變?

石川:我非常意識到「看/被看」。攝影師是一個需要觀察的職業,但我的一部分也透過不斷的觀察捕捉了我所看到的光線。另一方面,當我在看的時候,我也是被看的人。無論你去哪裡旅行都是一樣的,但只要意識到你正在被比「看」更大的東西注視著,你的照片就會發生一些改變。肖像也是如此。我看著那個人並給他們拍照,但我正在被那個人看著。 「凝視」是因為被注視而被看見的東西。我認為正是在「看與被看」之間的間隙中,我繼續旅行和拍照。

上裡:我認為「看/被看」之間的關係是主觀性的改變。當一個人的主觀性轉變為客觀性,關係的中心開始移動時,本應屬於個人的感情就不再是個人的了。當你住在東京這樣的城市並從事戲劇表演時,你會感覺到情感被優先考慮,或者情感被賦予了太多的重要性。我經常透過表演來思考情感,我得出的結論是情感並不重要。換句話說,是觀眾「看」了才有情緒,而演員「看」的情緒是無關緊要的。被動一點也沒關係。

鳥瞰圖/主人翁感

-這次的《Isla~》是一部描寫某座島嶼興衰的編年史。我認為這是一個從島外的角度講述的故事,但我覺得那裡有一個向量試圖擺脫從獨立角度講述故事的方向。但同時,我覺得與敘事者相關的某種敘事手段為故事注入了一種超越分離的不同邏輯。

上裡:這個想法是關於主觀視角的,但我覺得我已經進入了從更鳥瞰的角度來看待事物的模式。

石川:「島」有什麼角色感嗎?

上裡:我認為他有個性。我會高興和生氣,但我幾乎從不感到悲傷。

-從你的情緒不會直接影響你的意義上來說,這確實是被動的。

上裡:原來如此。當我寫劇本時,我想:“啊?這是誰的台詞?”最初,我是根據《芳劍團吉》(島田圭三的漫畫,1933年至1939年連載,描繪了一個成為南國島嶼國王的男孩的活動)的故事來寫的,但漸漸地它不再是一個關於人類的故事。

-上里先生之前在接受採訪時表示,“我不是在演戲劇,我是在處理政治。”您認為這與您工作上的變化有關係嗎?

上裡:當我說「這不是戲劇,這是政治」之類的話時,我當時認為這很吸引人,但我對此感到非常生氣(笑)。很多人說,「這是一場戲!」我覺得很抱歉。

石川:是的(笑)。

上裡:當你出國相當長一段時間或離開你平常居住的地方時,在日本發生的事情就會變成別人的問題。當我去秘魯時,我認為自民黨又在做一些事情,但一切都沒有進展。我印象最深刻的是圍繞著佐村河內守代筆醜聞的事件。

石川:那是假故事(笑)。

上裡:我想,“這很有趣”,但我真的無法理解政治的規模。我一直想知道為什麼我不再能感受到字面上的主人翁感。

石川:這是一個正常、誠實的人的反應。 2000年,我從北極到南極環球旅行了一年,最讓我震驚的日本新聞是高野花和宮澤理惠的結婚(笑)。當某件事與你自己的領域稍有關係,或涉及你以前去過的地方或你以前見過的人時,你就會開始感覺越來越投入。

上裡:當我瀏覽社群媒體時,我感覺到右翼和左派的人都在說一些看似合理的話來互相攻擊或攻擊別人。我不應該看到它,但我無法控制自己,因為我有一種偏見,認為除非你是當事人,否則你不應該說些什麼。

-這是我個人的觀點,但我認為思考政治不一定意味著在社群媒體上表達你的意圖或轉發文章。在日本藝術界也是如此,我相信這幾年出現了相當多的以社會熱點問題和政治問題為題材的作品,但藝術的作用是關注人類的普遍性如果是這樣,我認為它不實用,除非你有更廣闊的視角,包括流行和世俗的事物作為你的預設值。從這個意義上來說,我想你可以說上里先生的想法是非常合理的。

上裡:我今天感到非常焦慮,因為我已經多次被告知「Matto」......(苦笑)。這是一個非常常見的故事,但我不認為傳播自己的原則、正確性、攻擊他人是政治。如果我想處理政治而不是戲劇,我想這意味著我想呈現除了我剛才提到的之外的政治。

石川直樹攝影展“K2”

石川直樹攝影展“K2”

2015年12月5日(週六)~27日(週日)12:00-20:00

地點:CHANEL Nexus HALL

寫真集《K2》(SLANT出版)

一本濃縮了探險世界第二高峰喬戈里峰(8611m)的日子的書。喜馬拉雅照片書系列的第五篇。

[H280mm×W300mm/78頁/精裝/3,700日圓+稅]

http://slant.jp/k2/

石川直樹

1977年出生於東京。攝影師。東京藝術大學美術研究系博士課程結業。他對人類學、民俗學等領域感興趣,從偏遠地區到城市,不斷出版作品。 《NEW DIMENSION》(Akaakasha)和《POLAR》(Little More)榮獲日本攝影協會新人獎及講談社出版文化獎。以《CORONA》(Seidosha)獲得道門肯獎。他寫了許多書,包括榮獲 Ken Kaiko 非小說獎的《最後的冒險家》(集英社)。最近,他連續出版了五本攝影集《洛子峰》、《珠穆朗瑪峰》、《馬納斯魯峰》、《馬卡魯峰》和《K2》(SLANT),主要拍攝8,000公尺山峰。山。他的最新出版品包括寫真集《國東半島》、《頭髮》、《潟湖》和《里山》(Seidosha)和《SAKHALIN》(Amana)。

上裡雄大

1982年出生於秘魯共和國利馬。岡崎藝術劇場導演、作家、導演。他的父親是來自沖繩的秘魯移民。出生於秘魯、成長於川崎的上裡導演的作品,既有南美烈日的色彩和語感,也有新城鎮的無機質和緊張感。 2006年,他以《尾巴的慾望》(巴勃羅·畢卡索編劇)獲得託加導演大賽最佳導演獎。他的作品《理髮先生》(2009年)和《黑咖啡(給不能喝酒的人)》(2013年)都入圍岸田邦夫戲劇獎決賽。他也以小說《極地》(刊登於《新潮》2013年6月號)首次以小說家出道。