対談 石川直樹×神里雄大|中と外で見えてきたもの

絶海の孤島を舞台に、外界から流れ着いた王と、彼が作った王国の興亡を描く演劇『イスラ! イスラ!イスラ!』。その小さな理想郷、あるいは逼塞したデストピアを創造したのは岡崎藝術座を主宰する演出家・戯曲作家の神里雄大だ。ペルー、沖縄、北海道という複数の故郷を持つ彼が紡ぎ出す独創的な言葉は、しばしば物語の虚構性を軽やかに(時に暴力的に)飛び越え、人間存在の滑稽さ、政治の意義といった、リアルな社会の手触りを観客へと届ける。すでに全国ツアーが始まり、1月、2月には東京と横浜での公演も迫った新作について聞く機会を得た。同じ席にお招きしたのはCHANEL GINZAにて開催された世界第二位の難峰、K2の頂を目指した二ヶ月にもおよぶ挑戦の集大成、写真展「K2」が好評を博した世界を旅する写真家、石川直樹。数年前から折にふれ接点を持ってきた2人のクリエイターが、旅について、島について、そして社会について語り合う。

interview&Text:島貫泰介 Photo(portrait):西野正将

ペルーから加速度的に

ーお二人はこれまでにも何度か対談などでご一緒されていますね。

石川:お互いの展覧会や公演で話したりしていますね。あと、神里くんには、二人の俳優と共に、短い新作を上演してもらったこともありました。原宿のVACANTのトークイベントの中で。

神里:2013年の暮れですね。僕がペルーに行く前。

石川:そうそう。逆に僕はペルーから帰国したばかりで。神里くんはペルー生まれだけど、20数年帰ってなかったから遠い記憶を辿っておばあちゃんの話をしてくれた。その後、実際行ってみたんだよね。

神里:1ヶ月半くらいリマの祖母の家に滞在して、日系のコミュニティーに出入りしてたって感じです。

石川:行った理由はそもそもなんだったっけ? 自分のルーツを訪ねて?

神里:おばあちゃんがもう90歳近いんですよ。父親はちょこちょこ里帰りしているんですけど僕はまったくで、孫の顔も見たいだろうしっていうのが理由でした。実際に行ってみると、最初の半月くらいしんどかったんですよ。普通にタクシー強盗に遭うくらい治安が悪いので、1人で出歩いたりするとおばあちゃんがすごく心配するんです。親戚が連れ出してくれる時だけ外に出られるという状態で、おばあちゃんと2人で衛星放送のNHKを見て、日本食を食べてっていう、「何処だここは?」って状態。でも、だんだん慣れてきて近所を歩けるようになったり、バスに乗れたりするようになると余裕も出てきました。

石川:神里くん、人見知りだから大変そうだよね。

神里:そうですね(笑)。でも物怖じしても相手にされないので、だんだんと図々しくなってきて、1人でマチュピチュ行ったり、アルゼンチンまで足を伸ばしたり。今までの海外経験ではなかった身軽さを得た気がします。

石川:その後、加速度的にいろんなところに行くようになったと言っていたよね。ペルーにまったく帰ってなかった3年前の神里くんのイメージからすると意外な変化。

神里:20代の時は関東すら出なかったですしね(笑)。言葉の感覚が広がる感じがすごくあって、特に勉強したわけじゃないんですけど、ペルーに行ってから英語が前よりうまくなったんですよ。水泳の跳び込みとか、ジャンプする前って結構怖いじゃないですか。でも跳んでみたら「あ、いけるじゃん」ってなって、次は割とすんなり行けるみたいな。そういう感じかもしれないですね。

岡崎藝術座『+51 アビアシオン, サンボルハ』 Photo:Yuta Fukitsuka

石川:まず、その変化について聞きたいな。前作の『+51アビアシオン、サンボルハ』を僕は見てないのだけれど、今回の『イスラ!イスラ! イスラ!』も島や自分のルーツと関わりながら作った作品だよね。

神里:そうですね。父方の家系がペルーと沖縄で、ペルーの後に沖縄も取材しました。でも『イスラ〜』の直接的なレファレンスになっているのは、小笠原諸島の父島だったりします。

石川:父島は僕も行ったことがある。初めて行ったのは高校生の時で、素潜りの練習をしながらイルカと泳いだりもした。小笠原、めっちゃおもしろいよね。

神里:父島には、沖縄とは別種の閉じられた感じがあります。沖縄は本島は人も多いし、那覇もぱっと見た感じでは内地の都市と変わらないところがあるけれど、父島は全然違って「孤立した島」という感じがします。

島に興味を持つ理由

ー私は実際に小笠原諸島に行ったことがないので知識だけですが、小笠原諸島は異種混合的な歴史を持った島々です。小笠原の名前がついたのは江戸時代ですが、鎖国時にも欧米人の出入りがあり、太平洋戦争終結から1968年までアメリカの占領下にありました。欧米系日本人など多様なルーツを持つ人々が生活し、複数の言語が合わさった小笠原方言が現在も残っているそうですね。どのような雰囲気の場所なのでしょうか?

石川:本当に独特だよね。深く根付いた古い文化がないから、フラダンスを取り入れようとしてみたり、神社とかを新しく作ってみたりしている。とにかくごちゃごちゃで、日本だけど日本じゃない、アメリカっぽいところもあるけどアメリカじゃない、ミクロネシアからの流れの上にあるけどミクロネシアじゃない、みたいな不思議な島だよね。ボニン・アイランドって英語の発音も面白いし。

ーBoninIslandsは、無人島(ぶにんじま)という江戸時代の呼び名に由来するそうです。

神里:ヤンキータウンというバーがあって、地元の人が集まる場所なんです。そこでジューニーさんという、最初の移住者であるナサニエル・セーボレの直系の人と仲良くなって、戦時中の防空壕とか墜落した戦闘機の話を聞いたり、いろんな場所に連れていってもらったりしました。

石川:ぼくも前にヤンキータウンは行ったなあ。島にはどのくらい滞在してたの?

神里:ちょうど2週間。大村地区っていう港のあるエリアの近くのトレーラーハウスに宿泊していました。最初は暑いし知り合いもいないし、ちょっとつらかった(苦笑)。ヤンキータウンも最初はまったく話が盛り上がらなかった。ランスっていうアメリカ米軍に入隊してた人が、たまたま僕が留学してたオクラホマ州の街の近くで訓練してたっていうので盛り上がって、それが突破口になった感じです。

ー小笠原の土地性が、島を舞台とする『イスラ〜』にも反映していると思いますか?

神里:戯曲の内容に関しては、事前の下調べで書ける内容ではあると思うんですけど、そこで語られる言葉の質感みたいなものは取材を通して獲得されたところがあって、演出面でも反映していますね。もっとも取材と言いながら、実際はずっと呑んでいるだけなんですけど(笑)。

石川:すごい簡単に言うと、どういう話なの?

神里:島の外側から流れ着いた王が、島の先住民たちを兵隊にして、演説してるんですよ。そのなかで、国家のかたちになり、戦争が起き、統治者が変わって……ということが語られる、という内容です。

石川:『イスラ! イスラ! イスラ!』ってタイトルは島!島!島!って意味だと思うけど何語が由来?

神里:スペイン語ですね。メキシコにイスラ・ムヘーレスって島があるんですよ。イスラは「島」で、ムヘーレスは「女性」。「女の島」って名前なんですけど、最初はイスラム・ヘーレスっていうイスラム教か何かと関係ある島かなと勘違いしてた(笑)。そのあたりから「イスラ」って響きはよいなと思ったんです。

岡崎藝術座『イスラ! イスラ! イスラ!』京都公演より Photo:Takuya Matsumi

ー神里さんが島に興味を持つ理由ってなんでしょう?

神里:なんなんでしょうね。島って、それぞれに文化のロジックが違って、それぞれが小さな国みたいなんですよ。そこのロジックにノレると居心地いいなっていう、個人的な趣向が大きいと思います。父島に向かった理由もそれが大きかったです。

石川:確たる中心はないけれど、部分が独立しながら、有機的なネットワークでそれぞれが繋がっている。そのあたりが、群島=多島海の面白いところで。

ー石川さんは、写真集『ARCHIPELAGO』で吐噶喇列島やクイーンシャーロット諸島などの群島・多島海撮影していますね。

石川:はい。やっぱり島は大陸的なあり方とまったく異なっている。本当に大雑把にだけれど、柳田國男が、島は山で、山は島のようだという文章を書いている。その通り、島は海から突き出た山でもありますね。島は山で、山は島のようだ、というこの考え方が僕はすごく好きなんです。瀬戸内海の周辺なんて、海を透明にしたら山がぼこぼこと出ていて、それが香川あたりの風景とも繋がっていく。島っていうのは遠い中央との関係で成り立っているのではなく、もっと大きい有機的なネットワークの中で屹立している、というように考えると、世界の見え方が変わっていくんじゃないか、と。島には大きなものに収斂されない、引き寄せられない変な力があって、それがぼくにはすごく面白く感じられる。

『ARCHIPELAGO』集英社/2009年11月

見る/見られるの関係性

神里:「山が島」っていうのはよくわかります。ちょっと話が逸れますけど、このあいだ建築家の坂口恭平さんと『イスラ〜』について対談したんですよ。それで感じたのは、坂口さんはやっぱり中の人だなってことでした。

石川:「中の人」ってどういう意味?

神里:僕は外から見ている人だと思うんですよね。当事者じゃないところでちょこまかしてるのが僕。でも、坂口さんは当事者の詐欺師みたいな感じがするというか(笑)

石川:まあ、そうだよね(笑)。

ー坂口さんは熊本で独立国家を作るという構想のもと、いろんな活動をしていますね。内側から事態に関わる当事者でもありつつ、魅力的なトリックスターとしての側面も合わせ持っています。

石川:僕も根っからの旅人だから、基本的には外の人間だと思う。常に異邦人であり、まずは異質な他者として、ある場所に入っていく。

神里:ここ数年で、僕もアトリエとか拠点を構えてやるタイプじゃなくなっちゃって、主宰する「岡崎藝術座」っていう団体も、もはや架空だなと思うんですよ。石川さんにしても、普段どこにいるのかわからない人じゃないですか。拠点を作る気ってあります?

石川:ないかなあ。もちろん「ここ」と決めた場所とは深く付き合いたいと思うけれど、そこに移住・定住したいということではない。例えば、島は大きな場所から常に見られてきた存在でもあって、いわば中央的なものからの眼差しによって規定されやすい。南の島=美しい海、青い空みたいなステレオタイプが簡単に生まれてしまう。それは完全に中央からの視点でしかないよね。だけど島に長く滞在して、島から眼差す立場になると、世界が変わって見える。小さなところから大きなものを見ると、新しい発見や驚きがあり、既知の世界がひっくり返る。島へ、そして島から、両方の立場のはざまで考えながら、見て見て見続ける、それが旅人としての自分なのかもしれない。

神里:島ではないですけど、石川さんはK2に登って写真を撮ってますよね。銀座で個展(シャネル・ネクサス・ホールで12月27日まで開催中の「石川直樹写真展 K2」)をやってますけど、写真撮るのと山登るのとどっちが重要ですか?

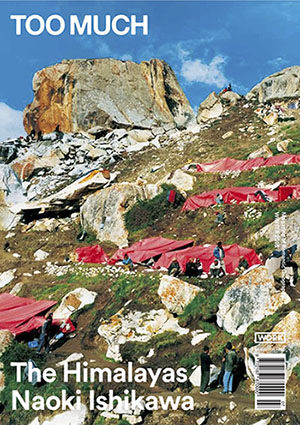

「The Himalayas by Naoki Ishikawa」(TOO MUCH Magazine刊)

2011年のエベレストに始まり、2015年夏のK2に至るまで、 石川直樹のヒマラヤ 遠征5年間の全記録が、TOO MUCH Magazine 特別号として1冊に。

[B5版 / 全228ページ / 2,160円]

http://www.toomuchmagazine.com/

石川:写真。だってカメラがなかったら山に登る必要ないもん。写真を撮れないとしたら、山には登らない。

ー小さいところからの眼差しを得ると視点が変わるというのは、カメラを介してある視点を提示する撮影行為によって、際立つものではないでしょうか?

石川:「見る/見られる」ってことをすごく意識するんです。写真家っていうのはとにかく「見る」職業なんだけど、見続けた涯てに見える光を掬い取る、みたいな部分もある。一方で、見ていながら、自分は見られる存在でもある。どこの旅先でも同じなんだけど、「見る」だけでなく、大きな何かから「見られている」ことを意識するだけで、写真が少し変わってきます。ポートレートもそう。その人のことを見て撮っているけれど、その人に見られている。「視線」ていうのは、まさに見られているがゆえに見えているものでもありますよね。こうした、「見る/見られる」という狭間で、自分は旅を続け、写真を撮っているんだと思う。

神里:「見る/見られる」の関係について僕がちょっと思うのが、主体の変化なんです。自分の主観が客観に変わって、関係性の中心が動くようになると、個人に属するはずの感情がパーソナルなものではなくなるっていうか。東京みたいな街で暮らしていて、演劇なんてやっていたりすると、感情至上主義というか、感情が大事にされすぎていると感じます。僕は俳優を通して感情について考えることがすごく多いんですけど、「感情はどうでもいい」って結論に辿り着く。つまり、感情があるのは「見る」観客の方であって、「見られる」俳優の感情はどうでもいい。受動体でいいんです。

俯瞰的な視点/当事者意識

ー今回の『イスラ〜』は、ある島の栄枯盛衰を描く年代記ですよね。それは外から島を捉えた視点の物語だと思うのですが、そこには主体的に語ることから離れようとするベクトルを感じます。しかし同時に、語る主体に関するある物語上の仕掛けが、離れるだけでない別のロジックを物語に息づかせているように思いました。

神里:そのアイデアは主観的な視点についてのものですけど、もうちょっと俯瞰してものを見るみたいなモードになった気はしますね。

石川:その「島」には、キャラクター的な感情があるの?

神里:性格はあると思います。喜んだり怒ったりはするけれど、悲しむことはほぼないです。

ー喜怒哀楽が直接的に影響を及ぼさないという意味では、本当に受動的ですよね。

神里:ですかね。戯曲を書き進めて行って「あれ? これ誰の台詞だ?」みたいに思ったんですよ。最初は『冒険ダン吉』(島田啓三の1933年から39年まで連載した人気マンガ。南の島の王となった少年の活躍を描く)の話をもとに書いていたんですけど、だんだんと人間の話ではなくなっていったというか。

ー以前、神里さんは「演劇をやっているつもりなくて、政治のことを扱ってるんだ」ということをインタビューのなかで語ってらっしゃいました。それも作品の変化に関係すると思いますか?

神里:「演劇じゃなくて、政治だ」とか言ってたのは、その時キャッチーかなと思って言ってたんですけど、けっこう怒られて(笑)。いろんな人から「演劇でしょ!」って言われて、すみません、みたいな感じです。

石川:そうなんだ(笑)。

神里:それなりに長い期間で海外に行ったりだとか、普段生活している場所から離れてしまうと、日本で起きていることが他人事みたいになるんですよね。ペルーに行った時も、ちょうど自民党がまたなんかやってたんだとおもうんですけど、何もかもピンとこなくなっちゃって。一番ピンと来たのは佐村河内守のゴーストライター騒動で。

石川:偽物の話だ(笑)。

神里:「おもしろいな〜」とか思いながら、本当に政治のスケールがよくわかんなくなっちゃって。文字通りの意味での当事者性を持てなくなった理由はなんでだろう、ってずっと考えていて。

石川:それは普通に正直な、まっとうな人の反応だよ。2000年の一年間北極から南極まで地球を縦断する旅をしていたんだけど、その時一番ビビっと来た日本のニュースは、貴乃花と宮沢りえの結婚だったし(笑)。ちょっとでも自分のテリトリーに関わりがあったり、自分が前に行ったことある場所や出会ったことのある人が関わっていると、どんどん当事者意識が出てくるのであって。

神里:SNSを見ていると、右とか左とか、もっともらしいことを言って互いや誰かを攻撃してるなと思うんですよ。見なきゃいいんですけど、当事者じゃないと何かを喋ってはいけない、というようなバイアスもあって離れられない自分がまたしょうもない、というか。

ーこれは私の個人的な意見ですが、政治について考えるということは、SNSで意思表明したり、ある記事をリツイートすることでは必ずしもないと思うんです。日本の芸術の世界でも、ここ数年お題目的にホットな社会問題・政治問題を扱う作品が相当数現れたと思うのですが、人間の普遍性や歴史に目を向けるのが芸術の役割であるなら、より広い視野で、大衆性や世俗的なものも含めて見る視野がデフォルトでないと実際的でないと思います。そういう意味では、神里さんは至極まっとうな感覚だと言えるのではないでしょうか。

神里:なんか、今日「まっとう」っていっぱい言われてすごい不安になっている……(苦笑)。本当に普通の話なんですけど、それぞれの主義主張やその正しさや、他者への攻撃をまき散らすような行為は政治じゃないと思うんですよ。僕が演劇でなく政治を扱いたいとすれば、今言ったものではない政治を提示したいってことなんだと思いますね。

石川直樹 写真展「K2」

Naoki Ishikawa Photo Exhibition “K2”

2015年12月5日(土)〜27日(日) 12:00ー20:00

開催場所:CHANEL NEXUS HALL

写真集「K2」(SLANT刊)

世界第2位の高峰K2(8611m)への遠征の日々を凝縮した一冊。ヒマラヤ写真集シリーズ第5弾。

[H280mm×W300mm / 78ページ / ハードカバー / 3,700円+税]

http://slant.jp/k2/

石川直樹|Naoki Ishikawa

1977年東京生まれ。写真家。東京芸術大学大学院美術研究科博士後期課程修了。人類学、民俗学などの領域に関心を持ち、辺境から都市まであらゆる場所を旅しながら、作品を発表し続けている。『NEW DIMENSION』(赤々舎)、『POLAR』(リトルモア)により、日本写真協会新人賞、講談社出版文化賞。『CORONA』(青土社)により土門拳賞を受賞。著書に、開高健ノンフィクション賞を受賞した『最後の冒険家』(集英社)ほか多数。最近では、ヒマラヤの8000m峰に焦点をあてた写真集シリーズ『Lhotse』『Qomolangma』『Manaslu』『Makalu』『K2』(SLANT)を5冊連続刊行。最新刊に写真集『国東半島』『髪』『潟と里山』(青土社)、『SAKHALIN』(アマナ)がある。

神里雄大|Yudai Kamisato

1982年、ペルー共和国リマ市生まれ。演出家、作家、岡崎藝術座主宰。父方が沖縄出身のペルー移民。ペルー生まれ川崎育ちの神里の演出による作品は、色彩・言語感覚ともに、南米の照りつけるような太陽のイメージとともに、ニュータウンの無機質さ、神経質さも同時に兼ね揃えている。2006年『しっぽをつかまれた欲望』(作:パブロ・ピカソ)で利賀演出家コンクール最優秀演出家賞を受賞。『ヘアカットさん』(2009)、『(飲めない人のための)ブラックコーヒー』(2013)がそれぞれ、岸田國士戯曲賞最終候補にノミネートされている。『亡命球児』(「新潮」2013年6月号掲載)によって、小説家としてもデビューした。