日産アートアワード2015|毛利悠子 インタビュー

2015.12.19公開 Interview&Text:島貫泰介 Photo (Portrait):西野正将

コンテンポラリー・アートを対象にしたアワードである「日産アートアワード」。先日、その第二回のグランプリ受賞者が発表された。ウィナーは毛利悠子。機械仕掛けの日用品を空間内にしつらえ、光や音や磁力などによる無機物のネットワークを張り巡らせていく作風で知られる彼女は、ここ数年で活躍の場を広げた注目のアーティストだ。今回、グランプリ獲得の翌日にインタビューする機会を得た。アーティストにとって、作品をつくる意味、そしてそれを顕彰するアワードの意義とは何か。毛利悠子というアーティストの「今」の証言をお届けする。

フィールドワークからの発展

毛利悠子《モレモレ:与えられた落水 #1–3》2015/「日産アートアワード2015」展示風景/撮影:木奥惠三

——日産アートアワード受賞おめでとうございます。最初に受賞してのコメントをいただければ。

毛利:ありがとうございます。2013年の第一回以来、このアワード自体に憧れがあったのでとてもうれしいです。出品した作品は自分にとって新しいチャレンジだったので、仮にグランプリを獲れなかったとしても満足したと思うのですが、審査委員のみなさんに評価していただけたのは光栄なことでした。

——受賞作《モレモレ:与えられた落水 #1-3》についてお聞かせいただけますか?これは、東京都内の地下鉄駅構内にある水漏れ補修の現場をリサーチしたプロジェクト「モレモレ東京」から発展した作品ですね。

毛利:2014年の札幌国際芸術祭や横浜トリエンナーレで出品した類いの、展示空間内にゆるやかな関係性を巡らせる作品をさらに発展させるかたちで、より強度のある、より大きいものを出品するというアイデアももちろんありました。ただ、このアワードは新作で競い合う舞台ですし、美術館の企画展のように軸となるキュレーションのある展覧会でもないですので、せっかくだったらまったくやったことのない作品にチャレンジする機会にしよう、と。それで、2009年からフィールドワークを続けている「モレモレ東京」の方向性を発展させようと思いました。

——昨日、授賞式前のプレスツアーでは、社会人類学者のレヴィ=ストロースが述べたブリコラージュを参照して説明していましたね。これは端切れや余り物を集めて、応急的に道具をつくったり修繕することを指す概念・手法で、例えばプロの職人があらかじめ決められた設計プランに基づいてプロダクトをつくるのとは対照的な考えです。

毛利:「モレモレ東京」のリサーチを続けるなかで、不特定多数の駅員さんの手による水漏れへの対処方法に、ブリコラージュ的なクリエイションの作法を見出しました。駅によって雑なつくりのものもあれば、素材やかたちに美的な意識を感じさせるものもある。彼らはそれを「作品」だと思っていないかもしれないけれど、しかしそれは紛れもなく「作品」なのだと私はずっと思っていて。もう一つの大きな契機になったのは、今年1月にアサヒ・アートスクエアで行なったワークショップ(「モレモレ東京~キッチンとトイレでつくっちゃうモレモレ実践編~」)です。会場のトイレとキッチンに、あえて人工的な水漏れ現場をつくったうえで、参加者にその対処をしてもらったんです。水漏れの原因を正すのではなく、ビニールやバケツを使って水の経路をコントロールして、周囲が濡れないように応急処置するというのをゴールに設定して。すると、2時間くらいで本当に素晴らしい「作品」ができあがったんですよ。緊急な状況に直面したときに発揮される意図せぬクリエイションに感動しました。

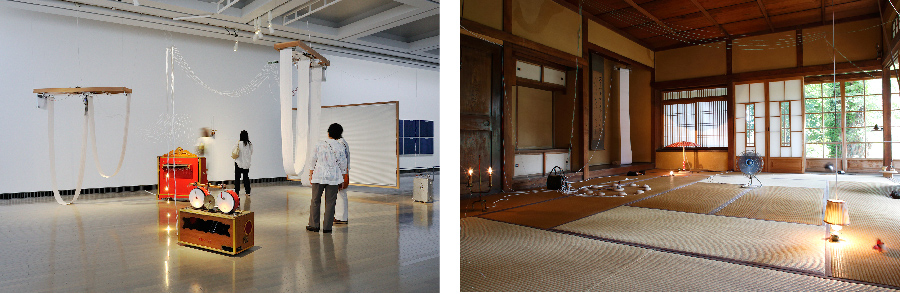

写真左|《モレモレ東京》より

写真右|《モレモレ東京~キッチンとトイレでつくっちゃうモレモレ実践編~》/会場:アサヒアートスクエア/撮影:前澤秀登

——リサーチとワークショップの経験を、今回は毛利さんの作品として昇華した?

毛利:そうですね。その2つのレファレンスがあったので、新しいチャレンジをするとはいえ、作品の方向性には既に確信があったわけです。

——しかし聞いた話によると、制作中の現場は大変なことになっていたとか。

毛利:今回は自分のクリエイションのために、まず水漏れ状態をつくり、それに対処するかたちで制作を進めるという方法を採ったのですが、水が漏れまくるので会場の床がべっちゃべちゃになりました! 他のファイナリストの方々は、ある程度スタジオでつくりこんだ作品を持ち込んで、設置や映像プロジェクションの調整をしているんだけど、その横で私は毎日水漏れに対処しようとしているだけで、いつまで経ってもまったく作品になる気配がなかった(笑)。木のフレームと床が濡れないようにすることをいちおうのゴールとして設定していたのですが、展覧会オープンまでに本当に間に合うのかどうか、ハラハラな感じでした。頭から水をかぶったり、ほとんどドリフのコントみたいな作業でしたよ。

——ああ、タライが上から落っこちてくるような(笑)。子どもがちょんと触っただけでも水が漏れてしまうくらい、精妙なバランスだそうですね。

毛利:じつは超絶繊細的なバランスで成り立っていて。たとえば自転車の車輪が「鹿威し」のように回る部分は、釣具屋さんで買ってきた2グラムの重りで成立しています。今でこそ安定して回っていますけど、最後まで漏れつづけた箇所のひとつです。ほかにも、普段だとテグスでモノを吊るのですが、テグスは水に触れるとだんだん伸びてしまう性質があるので、今回は釣り糸を使っていたり。釣り道具なしには成立しない作品です(笑)。

毛利悠子《モレモレ:与えられた落水 #1–3》部分

アーティストとして作品をつくる意味

——授賞式では審査委員長の南條史生さんから簡単な講評がありましたが、もうちょっと詳しく授賞理由を教えてください。

毛利:自分の感触では、過去作品からの飛躍が大きな理由だったのかな、と。私のこれまでの作品を実際に見てくださっている方も審査委員のなかにいらっしゃって、街路灯を使った《アーバン・マイニング》や、音楽家から譲り受けた遺品を用いた《I/O──ある作曲家の部屋》などの発展型を発表すると予想していたところに、まったく明後日の方向の作品を提出した、という。あと、身のまわりにある偶然見つけてきたクリエイションのリファレンスをわかりやすいかたちでアート・ヒストリーと結びつけたことでしょうか。

——タイトルや、作品の造形からも明らかですが、コンテンポラリー・アートの祖と言われる、マルセル・デュシャンからの引用も特徴的ですね。

毛利:「モレモレ東京」はアーティストではない人のクリエイションをリサーチするものですが、そこから対照的に「アーティストである自分が作品をつくる意味はなんだろう」という問いが浮かびあがってきました。水漏れが収まれば撤去される「モレモレ東京」で取材した水漏れ補修は、用が済めば消えていく造形物であり、もっともインスタントな建築物です。でも、日産アートアワードのファイナリストの作品は日産が収蔵して維持・保存されることになっている。

——つまり、残されるものをつくることがアーティストの仕事?

毛利:物だけでなくて、光や音といった現象の関係性を「生態系」として提示する私の作品をどのように残せるのか、ここ最近考えていたことでした。「モレモレ東京」は消えていってしまうけれど、アーティストとしての私は何かを残すことができるかもしれない。美術館などでゲリラ的なパフォーマンスを他人に実行させるアーティストであるティノ・セーガルは、映像や写真の記録を残すことを許可していません。だけど、欧米の美術館には「作品」として収蔵されている。それは「ない」ものを「ある」ことにしているということです。「ない」という事実を残すことがセーガルの戦略であって、彼のようにかたちのないものを扱う作家だってやっぱり残すことを考えているわけですよね。

写真左|《I/O──ある作曲家の部屋》2014/紙、木、アクリル、埃、電球、モーター、ブラインド、フォーク、オルガン、ドラム、鈴、工作箱など/294×609×802cm(可変)

会場:横浜美術館/撮影:田中雄一郎/提供:横浜トリエンナーレ組織委員会

写真右|《サーカスの地中》2014方位磁石、アンモナイト、鐘、鈴、庭具、ばたき、物差し、ライト、傘、テグス、モーター、電球/サイズ可変

会場:清華亭(札幌市有形文化財)チ・カ・ホ/撮影:木奥恵三/提供:創造都市さっぽろ・国際芸術祭実行委員会

——たしかにデュシャンが男性用便器をそのまま使った作品《泉》は、「物質をつくること」ではなく「これが作品である、という表明」が芸術の根拠であると示しました。これによって、芸術の意味・概念は拡張したと言われています。

毛利:で、今回は自分で自分に水漏れを与えたわけですから、タイトルはデュシャンの遺作《(1)落下する水、(2)照明用ガス、が与えられたとせよ》から引用しました。で、言うまでもないですが、水漏れの対処にはペットボトルやホース、バケツといったレディメイド(既製品)が用いられています。となれば、ここまできたらフレームは《彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも》(通称、《大ガラス》)から拝借して、オマージュとさせていただこう、と。《大ガラス》は、平面上に花嫁と独身者のエネルギーがサーキュレートしていて、複雑で混沌とした循環がある。私は「モレモレ東京」もそういうものだと思っています。

——デュシャンは「運動の観念」に捉われていた、とインタビューで語っていますね。また連想ゲームのような言葉遊びの循環も、彼の作品の特徴です。

毛利:水の流れを制御する機能のために必然的にパーツが選ばれているように見えて、じつは無駄ばかり。そこが面白いところだと思っています。

——今回の作品を収蔵する日産の度量の広さもすごいと思います。平面作品とは言え、水を使った作品ですし、循環を成立させるためには細心の注意を払わないといけないわけですから。

毛利:私はこれでも一番収蔵しやすい作品だと思っているんですよ(笑)。というのは、水を止めればいいから。水が循環していなくても、いちおう作品として成り立ちますよって言いたかった。作品管理の指示書には、私が生きているあいだは水は流してもいいけれど、死んだら水は基本的に止める、としています。

——毛利さんが生きているあいだは、本人が調整をするんですか?

毛利:はい。新たに水漏れが起こった場合は、メンテナンスなどで手を加えたりすることは可能にしようかと。

——でも亡くなった後は一切手を加えられないんですよね。水が循環するという機能は、永久に提示されなくてもよいのでしょうか?

毛利:ブリコラージュの結果が、かたちとして残ればよくて。かつて水は流れていて、こういう造形が水の流れ道をつくっていたという事実が示されていればいい。それはエネルギーが循環していたことを象徴しているわけで。

——興味深いです。札幌国際芸術祭の作品では、札幌市内に残る「メム」という湧き水が参照されていました。メムの多くは現在枯れていたり、北海道大学構内に姿を変えて残っていたりします。それはもはや機能を失っているけれど、明治日本の近代化を伝える歴史遺構として伝えられている。今の毛利さんの話はそれを彷彿させます。

「パッシブ(受動的)」であるということ

——毛利さんはメディア・アートの領域からスタートして、コンテンポラリー・アートへと活動領域を移してきました。ジャンルの変遷をご自身はどのように考えていますか?

毛利:意識していないわけではありませんが、つくっている作品はほとんど変わっていないつもりなんです。一方でメディア・アートと名付けられたジャンルへの違和感は最初からあって。私は多摩美術大学で三上晴子(2015年1月に逝去)先生のゼミに所属していたのですが、三上先生からは「なんでメディア・アートなんて言葉があるんだろうね?」という疑問をよく聞いていて。

——1990年代以降の三上さんの作品は、先端的なテクノロジーを用いた、双方向的なものが目立つようになります。その意味ではメディア・アートのイメージを日本に定着させたアーティストの1人です。

毛利:でも、2000年頃に彼女はメディア・アートという名前をに疑問をもっている様子があったんですよ。むしろ「メディア芸術」とか、アートのほうに力点を置いた言い方をしたいとおっしゃっていたのを覚えています。

——つまりテクノロジー主導ではなく。

毛利:まあ、あの頃「メディア・アート」と呼ばれていたものには、「メディア(技術)」の実験ではあっても「アート(表現)」かどうかがあいまいなものが多かったことも確かなんです。最近また「メディア・アート」という言葉をよく耳にするようになりましたけど、その頃と今とでは、ちょっと意味合いが違うのかもしれません。いずれにせよ、「コンピュータなどの電子機材なしにクリエイションできるのか?」という疑問や不安もあって。コンテンポラリー・アートのアワードである今展に参加することで一番大きな心配はそこだったかもしれない。そういうこともあって、コンピュータ制御だけではないやり方も模索してきました。

——でも、今やコンテンポラリー・アートの作品でコンピュータを用いることは普通です。

毛利:たしかにそうですね。逆に、ずっと電子機器を使って表現してきた私は、今回ついに水を吸い上げるポンプしか使用していない(笑)。コンピュータもビニールホースも素材的には同じくらいに捉えられるようになったということかもしれません。でも、近い将来、全面的にコンピュータを使った作品もひさしぶりにつくってみたいです。ここ10年でインターネット環境も大きく変わりましたから。

——コンピュータの使用が当たり前になったとはいえ、目に見えないプログラミングは、作品を神秘化させるブラックボックスの最たるものですよね。毛利さんの作品の特徴として、すべての仕組みが開示されていること、「ブラックボックスがないこと」が重要だったのでは?

毛利:それは今後も変わらないと思います。「ブラックボックスはない」とは言っても、メディウムの特性によって仕組みが判別しないことは普通にあります。例えば、今回は水をはじめて使ったのですが、水圧の制御がすごく難しい。給水も排水も全部しくみを見えるようにしているにもかかわらず、つくっている私自身にも、どうやってバランスが取れているのか、不思議に思える箇所がたくさんあります。このあいだ、5歳くらいのお子さんが会場に遊びに来ていて、ずーっとぴくぴく動いているホースを観察していたんですね。「どーして?どーしてこうなってんですか?」って聞かれて、めちゃくちゃかわいいんだけど(笑)、よく見ればペットボトルに水が溜まらないように排水ホースがついていて、そこから循環しているのはわかる。でも、それでも不思議さを喚起させるものが作品には残るんですよね。ブラックボックスがなくても、不思議なことは同じくらいあるんじゃないかと思います。見せれば見せるほど、じつは不思議さが際立ってくる。

——新作もそうやって即興的につくったわけで、それがつくることのモチベーションにもなっていますか?

毛利:発見がありますからね。今回の作品のもう一つのテーマに「パッシブ(受動的)」であるということがあって、それは水漏れのような予想できない事態に直面したときにこそ、人はクリエイションを発揮するということの提示なんです。アサヒ・アートスクエアでのワークショップで目にした風景を、今度は自分に当てはめた……つまり強制的に「課す」ことで今回の作品はできたわけで、それは自分にとって発見だし、今後も作品をつくっていこうという強力なモチベーションになっているんです。