【日常/オフレコ展連動企画】 安藤由佳子 × 佐藤雅晴 クロスインタビュー

2014.1.11(土)~1.30(木)にKAAT神奈川芸術劇場 中スタジオにて開催の「日常/オフレコ」展参加作家によるクロスインタビュー。

今回は、新聞やカレンダーなど身近な素材を巧みに使用し、コンセプチャルな作品を制作する美術作家・安藤 由佳子さんと、いわくありげなストーリーをアニメーションで展開する佐藤 雅晴さんのお二人に、展覧会をきっかけにお互いの作品について、気になっていることなどを質問しあっていただきました。

お二人は同じドイツのデュッセルドルフ芸術アカデミー出身でもあり、旧知の仲。どんなお話がでてくるのか楽しみです。

■安藤 由佳子から佐藤 雅晴への質問

安藤由佳子(以下安藤):私たちが出会ったのが90年代でしたっけ?

佐藤雅晴(以下佐藤): 98年頃くらいですね。

安藤:その頃、佐藤さんは東京芸術大学の大学院生で、私はデュッセルドルフの芸術アカデミーの学生で、学校同士の文化交流ということで初めてお会いしたんですよね。

今のアニメーション作品と、初めて知り合った時の作風が私のイメージからいうと、ガラっと違いますが、コンセプト的な部分で通じているものはあるのかもしれないと思うんです。どういうことで今のアニメーションの作品に展開していったんですか?

佐藤:まず、ドイツに渡ってすぐ作ったのが木炭で紙に書いたコマ撮りアニメーション作品で、そこからアニメーションをはじめたんですけど、ドイツに来る前は、大学学部から院生になるまでずっとインスタレーション作品を作ってました。

安藤:そう、野外で自然と建築物等を扱っていたという印象があったんです。最初の木炭アニメーション作品は、どういう物語だったんですか?

佐藤:日本からトランク一つでドイツに渡って行き、住んでいる場所は四畳半みたいな部屋だったんですけど、そこで何をしようかと考えた時にドイツの風景や街が新鮮だったので、街の写真を撮って動かしたくなったんです。その街の風景と寝ている時に見た夢を交差させたようなアニメーションを制作しました。また、パソコンを使い始めたのが2004年位からで、その頃から結局アトリエを必要とせず自宅で作業しています。

安藤:そういう風に作業環境が変わって、部屋にこもって作業することで外に向かうプロセスが必要だったんじゃないでしょうか。当時、学校で作業されているのを見たことがないなと思ったんですよ。

佐藤:大学の大きな共同アトリエは、何となく怖くて…。物とか道具を置いとくといつも無くなったりとか (笑)

安藤:そう、作業場も毎日来てないと無くなるし、道具もいつもいないと無くなりますね。あれ不思議ですよね。

佐藤:ディスカッションもワケわかんないし(笑)

安藤:ディスカッションは怖いですよね。でもあのクラスは佐藤さんが来られた時期は、少し雰囲気が緩和していたんですよ。昔はもっと皆でコンセプトを叩き上げるようなクラスで、いい意味でも、悪い意味でも勉強になるんですけど。私がクラスに入った当初はつるし上げのような場所でした。(笑)

佐藤:(笑)! そういうせいもあって、自宅にこもりがちになって2年が経って、最後に作品を出したら先生に「カタストロフィー」と、いわれて (笑)

安藤:(笑)! 内容が?! どういった作品かちょっと説明してもらえますか?

佐藤:3メートル位の紙に、デュッセルドルフの街を木炭ですごく細かく書いて、そこに僕の生首がワーっと現れる。それを消しゴムで消してまた描くという作業をコマ撮りして、最後は消えていくんですけど、消えていったら街にクレーターが残るっていう作品です。

安藤:佐藤さんの顔は笑ってたんですかそれとも…?

佐藤:あくびしてました (笑)

安藤:(笑)!それが先生のクラスの最後だったとか?

佐藤:そう (笑) 結局、正規の学生になろうしたら先生は許可を出してくれず、「早く作家になりなさい」と言われたんです。ビザが切れて、日本に帰るかドイツにいるかという時に今の妻と結婚しようかと話していたので、彼女が卒業するまでもう1年ドイツに居ることになったんです。

それで日本人が経営している居酒屋に就職するんですが、そこから8年位、居酒屋のキッチンで焼き鳥の串を刺してました。(笑)毎日焼き鳥刺していたから、今までアーティストになろうとしていた自分がどんどん崩れていったんです。

安藤:ありのままの自分が出てきた。もしかしたら居酒屋のキッチンで感じた事が、自分の制作時間になったら凝縮されて、今のシュールな作品に反映されているんじゃないですか?

佐藤:そうですね…。ちょっと不気味な部分があって。でも僕の原動力が怒りとか鬱憤・不満とかなので、逆に栄養だったのかな。それでドイツにいた間は2004年から2007年までに4年位かけて10分位のアニメーションを作ったんですよ。アニメーターになろうと思ってたんです。

安藤:アニメーターになる感覚とアーティストになる感覚はどういうふうに違うんですか?

佐藤:プライドが無くなっているから、アーティストになれるとは思っていなくて。

安藤:私は、そういう感覚が最初からないんですよね。アーティストになりたいとかそういうことを自分の中であまりはっきりさせてこなかった。

佐藤:そうなんですね。

安藤:なんとなく自分が落ちつく環境がそういう所で、その延長線にいるんです。ドイツで勉強したいとか、ドイツのこういうアーティストになりたいとか、周りの人はよく言ってるのを耳にするんですけど、私にはさっぱりわからなかったんですよ。(笑)

佐藤:なるほど。あと、ドイツは、「クンストラー」じゃないですか。言葉からして「アーティスト」じゃないですよね。それがすごくよかったですね。日本で銀行の口座を作るときに「アーティストです。」と書くと「何を歌うんですか?」とか言われちゃって… (笑)ドイツのクンストラーだと「新しいこと」という意味に吹き替えられるから、周りの人達の反応も自然体なんですよね。

安藤:垣根が無いですよね。どんどん興味もって聞いてきてくれる。おばあさんが来て、「これは何だー?」とかいうの、すごく楽しいですね。

佐藤:そうなんですよね。その辺でやっぱり日本では特別な存在に見られてしまうし、家族や親戚とかもにも「どうやって生きて行くんだ。」と言われたり、逆に新聞とかに載ると手のひら返したようにほめたり。(笑)ドイツに居た時に感じたのはアーティストの存在がすごく自然に社会の一員でいられて、日本だと社会の一員とはズレている存在なんですよね。

安藤:どちらかというとアウトサイダーという位置づけになりますよね。ドイツは社会の中にポジションがあるから、それをわかっててその場所から発信している。

■佐藤 雅晴から安藤由佳子への質問

佐藤:では次に僕の方から質問させていただきます。安藤さんは、キュレーターに依頼されて、3人のアーティストのキュレーションをされた経験があると思うのですが、その時の話をしていただけますか。

安藤:デュッセルドルフの文化局が持っているKunstraumというスペースでのことなんですが、もちろんキュレーターが自分で展覧会をキュレーションするのが本来なんですが、その時は少し変わったやり方で、キュレーターが5人のアーティストをピックアップして、その5人のアーティストがまた3人づつアーティストを選んでキュレーションするという企画があり、5人のアーティストの1人に私が選ばれたんです。

つまり、その展覧会に出展しているアーティストは15人。キュレーター兼アーティストは5人。全体で見ると大きな展覧会なので、展覧会期間をすごく短くしてリレーのように回していったんです。

佐藤:安藤さんにその大もとのキュレーターさんから声がかかる前に、その人の企画で作品を出したことはあるんですか。

安藤: 2001年にそこで“FAULWERK”という展覧会をしているんですよ。2人展だったんですけど。

佐藤:「キュレーターをやってください。」となった時、なぜ自分をピックアップしたのか、と思いましたよね?

安藤:そうなんです。実際、自分でキュレーションした展覧会が始まってから聞いてみたんですが、「それなりにシーンのこともよく知っているだろうし、ドイツ人とは違った見方や切り口であなたならではの展覧会をキュレーションしてくれるのでは、と思った。」と言われまして。私の切り口でできるとは思うけど、私詳しくはないよ…とは思いましたけど (笑)

佐藤:作家がキュレーター並みに展示を見に行ってるわけじゃないですものね。基本制作しているし。

安藤:面白かったのは、キュレーションの仕事をもらってから、作品を見る時の目が違うんです。もうハンターのように(笑)

私は、2011年と12年の2回、そのキュレーションの仕事をしたんです。最初の2011年は視覚的なものではなくて、すごくコンセプト的なもので、自分でこういうことをしたいと決めて作家を集めてきたんです。

例えば、3人の作家は別々の国の出身がいいとか、住んでいる場所も違って関わっているフィールドも違う方がいいとか。 そして、作家さんには今までやっていることの延長線上で自由に新作を作ってもらったんです。

でも、2回目はよりキュレーターらしく作品をピックアップしてこようじゃないかという感じで、もっと感覚的に、視覚的にもテーマ的にも展覧会にあった作品を私のイメージで配置していった。

佐藤:なるほど、じゃあ1回目は自分の中でのキュレーター的な役目を果たそうとしてキュレーター全とした感じでやってみて、2回目はアーティストである自分というのが強めに出た感じですかね。

安藤:どっちも一緒は一緒なんです。手綱の弾き方が違うという感じでしょうかね。

佐藤:結果的には1回目と2回目はどっちがよかったですか?

安藤:どちらもそれなりに面白い部分があったんです。違う人がキュレーションしたという感じに見えたかもしれない。でもね、2回位だから出来るんですよ、私はやっぱり物を作る方で企画する立場ではないんですよね。

キュレーターはいつも先のことを考え、いろんな物を見て、いろんな引き出しに入れ込んでやってらっしゃるんだなと思って、それがすごく面白かったですね。

■今回の出品作品について

安藤:私は、今回佐藤さんが出品される作品《ダテマキ》の写真だけを見ていて、まだ実物は見ていないんですが、その状態で言うと、「なぜ伊達巻きなのか」「なぜ福島の工場なのか」その2つが気になっているんですが。

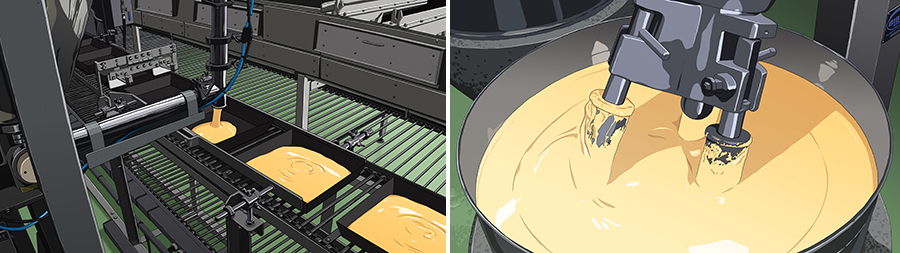

佐藤:今回オフレコ展に出品する《ダテマキ》という作品は、普段よく目にしているけどどうやって加工されているのかわからないものを、オフレコ(普段見えないもの、記憶に留められてないもの)的な視点でアニメーションに起こした作品です。実際に東日本大震災で被災した※蒲鉾工場で伊達巻きを作っている過程を取材させてもらいました。

この作品は、まず僕が2010年の夏に癌になり、2011年に震災が、そして2013年に妻がくも膜下出血で倒れたという色々な要因が重なって作られていているんです。妻も僕も今は元気ですが、妻が倒れた時は病院で「覚悟してください」と言われて本当に怖くて、でもなんとか妻が命を取り戻して、死とか、家族とか、震災のこととか、いろいろなことを思ったときに、癌が再発することを恐れて行けないでいた被災地に「行きたい」と自然に思えたんです。

それで、その蒲鉾工場の事を知って…。その工場は、一度全部津波で流されたんですけど、同じ場所に新しく建て直したそうなんです。そこは社長夫人の方が取締役をやられてて、外の土地からきた方なので、海が怖かったらしくて、津波が来たときに、従業員みんなに高台に逃げるように指示したそうなんです。そのお蔭で従業員は助かったそうで、反対に地元の人は海を見に行って亡くなってしまった。

そんな話とか、いろんな、直接的にまたは間接的に関係したものたちが、パズルのように組み合わさってできた作品なんです。

安藤:会場で見るのが楽しみです!

※蒲鉾工場《丸又蒲鉾製造有限会社 http://marumatakamaboko.com/》

佐藤:安藤さんが出品されるドアの作品なんですが、まず僕が聞きたかったのが、今回のオフレコ展に出展して下さいという話が来てから思いついたのか、以前から作ろうとしていたのかなんですが。

安藤:ドアの作品タイトルが《#(ユニット)29》というんですが、外国でマンションの何号室とかいう意味で、「#3に住んでます」という表示をするじゃないですか。その《#29》がタイトルなんです。最初にお話をいただいたときは、県民ホールギャラリーでの展示と聞いていたので全く別のものを考えていたんですが、県民ホールギャラリーが改装に入るのでKAATに場所が移ったと聞いて、下見に行ったんですね。

私は、だいたいホワイトキューブか屋外などの日常空間で展示をしているので、正直「わぁ、どうしよう」と思いました。自分では、演劇とかをやる場所で、周りが暗くて被写体にライトがあたる環境、いわゆるブラックボックスのようなものを展示会場には選んでこなかったんですね。

それは全く私のアプローチとは逆なので、ちょっと戸惑ったんですが、いろいろ機構を見せてもらったところ、劇場であることの一つの特徴として、天井からも物が引っ掛けられるということに気づいたんです。

それを使えたらいいなと思って考えているうちに、前からもっていたドアのイメージとKAATの劇場空間が組合わさった。なので、《#29》は会場からインスピレーションを受けています。本物的なドアではなくて、どちらかというと舞台装置のようなハリボテ的なインスタレーションを作りたいと思っているのですが、そういうのもこの空間ならではのコンセプトです。

佐藤:ほー、なるほど。

安藤:見る側と見せる側がいる、そういう方向性みたいなものにちょっと興味をもったんです。ドアを展示する時に、方向性を変えて天井にゴロンと仰向けになったときに見えてもいいんじゃないかと。最初は、ドアが重力で開いているという演出のインスタレーションだったんですけど、展開させているあいだに開け閉めしたら面白いかと考え、メカを作って貰ってランダムに空いたり閉まったりするようなものにしました。自分の中では透明人間が向こうからガチャッとドアを開けてこっちを覗き見ているかのようなイメージなんです。

佐藤:安藤さんのプランをみたときに映画「CUBE」のイメージに近いなと思いました。真四角の部屋があって、その全方向にドアがついている。登場人物はキューブの中をどこにでも行くことができきるっていう…。

安藤:へー、知らない(笑)作品は、ほぼ実物大のドアが3×8で24枚の大きさでそれが天井からつり下げられていて、それも観客から手が届く高さではなくて、届かないドアという感じで作っているんです。