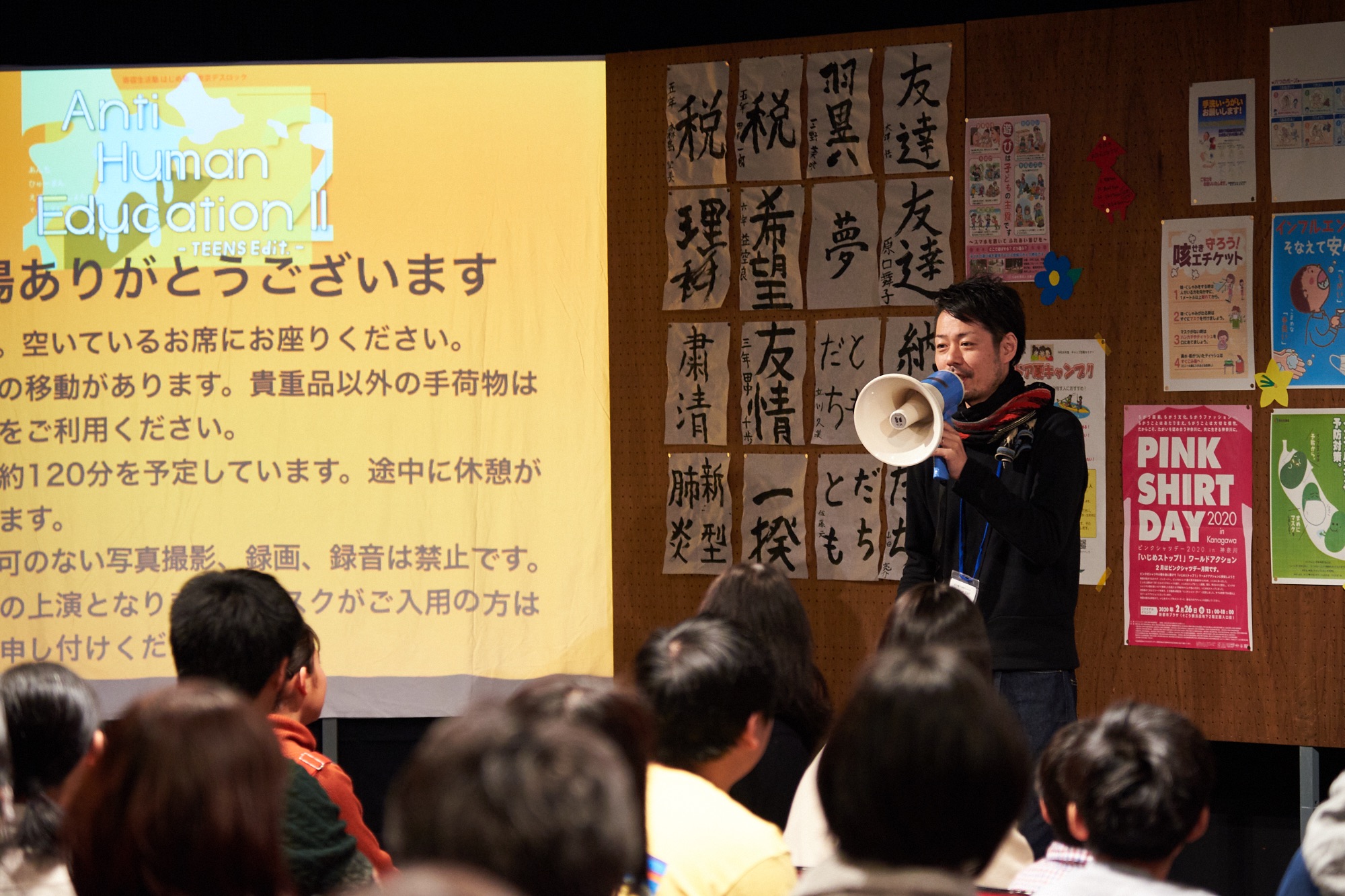

寄宿生活塾 はじめ塾×東京デスロック=子どもたちから学ぶ演劇的体験!

マグフェス’20参加作品のひとつとして企画された、寄宿生活塾 はじめ塾×東京デスロックによる『Anti Human Education II』。演出家の多田淳之介さん(東京デスロック主宰)の「演劇を創ろう!」という呼びかけに応じたフリースクールの10代の子どもたちが、昨年12月から約2カ月かけてワークショップに取り組んできました。

新型コロナウィルス感染症に対する配慮から公演自体は中止とし、2月28日(金)に神奈川県立青少年センター スタジオHIKARIで、無観客(関係者のみ参加)での発表会が行われました。しかし、アウトリーチ活動(アーティストによる出張サービス)としては本番に至るまでの取り組みにこそ意義があると考え、今回は、その発表会までの道のりをレポートします。

多田さんとはじめ塾の子どもたちとの付き合いは3年ほどになります。これまでは年に1回ワークショップを行うだけでしたが、今回は、1つの演劇作品を創り上げることを目的に、改めて参加者を募ったそうです。

稽古のスタートは昨年12月26日。その後は、週末などを中心に週1回ほど集まり、言葉ゲームなどのワークショップを重ねてきました。

「演劇は、トライ&エラーの繰り返しで作っていくのが面白いのであり、ときには“完成しない”ことの面白さもあります。僕が何かを教えるというより、彼らと一緒に考えて、面白いからやってみようよ、という感じで進めています」(多田さん)

2月初旬のワークショップでは、そろそろ“演劇”の骨組みとなるディスカッションが始まっていました。どうやら、テーマは学校の授業に関係があるようです。まずは、それぞれが思い浮かべる「朝の風景」「体験させられて嫌だったこと」「やってみたかったこと」などを挙げていきます。いったいどんな“演劇”ができるのか、興味津々…。

「必要であれば、多少はテキストを作るかもしれませんが、僕が新しい言葉を作って覚えさせる、という流れはありません。その回によってお客さんの反応は違うでしょうから、その意味では、本番がどうなるのかは僕にもわかりません(笑)」(多田さん)

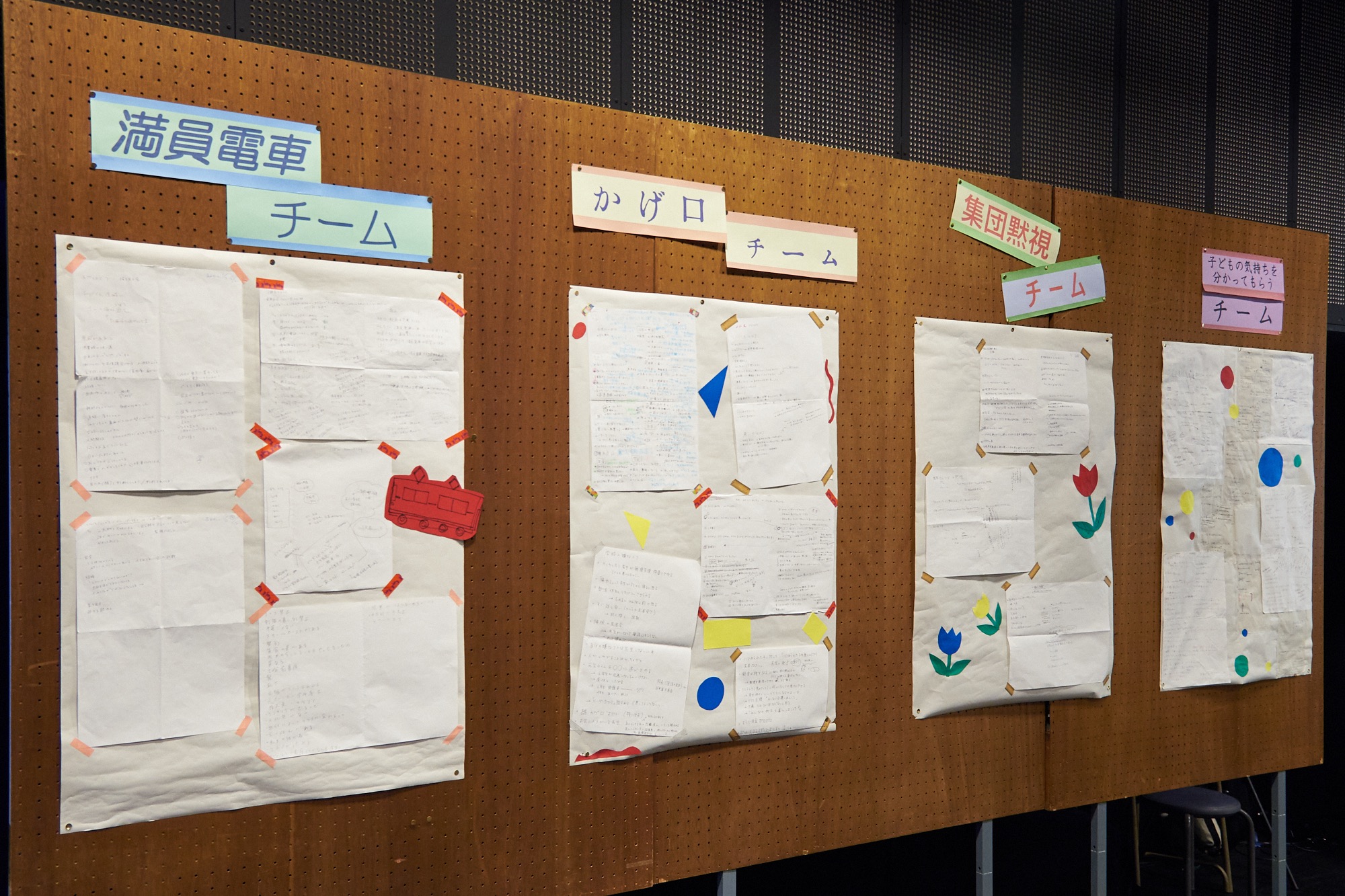

そして成果発表会が行われた2月28日(金)。HIKARIの壁際には、4つのチームに分かれて行ったディスカッションの内容が掲示されていました。

子どもの気持ちを分かってもらうチーム、集団黙視チーム、かげ口チーム、満員電車チーム。いったいどんな話になるのか、見当もつきませんが、とにかく“授業”の始まりを告げるベルが鳴ったので席に着きます。

授業に先立つ朝の回は、はじめ塾の習慣に倣って「読経」からスタート。観客席にもプリントが配られたので、みんなで元気良く般若心経を唱和しました。

1時間目は『子どもの気持ちを分かってもらう』。

教壇(舞台)に立つ先生が、教室(客席)の生徒に“大人の正論”を押し付けている展開に苦笑いしつつ、なんとなく心が痛みます。大人の理不尽な言動を、子どもたちはシビアな目で見ているんだな、と我が身を振り返りました。

隣に座っている子どもが突然語りかけてきたと思ったら、“役者”であるはじめ塾の子どもたちが一緒に座っていたのでびっくり。「お客さん参加型」というより、舞台と客席の境目のない、渾然一体となった演劇なんですね。

2時間目は『集団黙視』。

たん吐き、ポイ捨て、歩きスマホなど、大人たちの許しがたい行為を止めさせるために、その行為をした人をみんなで黙って取り囲む。それが「集団黙視ゲーム」です。というわけで、舞台も客席も片付けて、みんなで体験してみました。「他人に見られていると何もできないでしょ!」という、痛いところを突かれた気分です。

休憩時間を挟んで、3時間目は『かげ口』。テーマに合わせて、客席も舞台を取り囲むスタイルに変わっていました。

言うのは楽しいけど、言われるのは悲しい。子どもたちは、何を思いながらこのテーマを話し合ったのだろう、と考えさせられます。

4時間目は『満員電車』。

通勤時間帯、首都圏を走る電車の乗車率は150%を超える路線もあるほどです。「人の気持ちがわかる大人になれ」と言われますが、満員電車という環境は「人の気持ちがわかったらやっていられない状況」なんですね…。

寄宿生活塾 はじめ塾×東京デスロックによる『Anti Human Education II』は時期を改めて上演される予定です。これ以上の紹介はネタバレになってしまうので、気になるテーマを見つけた方は、ぜひ公演に足を運んでください!

成果発表会終了後の塾生たちに、感想を聞きました。

「ワークショップやはじめ塾で発表するときとは違い、今回はチケットを売って公演を行うわけですから、本気度が違います。その”本気になる”ということ自体が楽しかったです。この公演はまた形を変えて行われるらしいのですが、練習する時間が伸びたということなので、それはそれで良かったと思っています」(ビビ)

「はじめのうちは、鬼ごっことか、だるまさんが転んだとか、遊んでばかりでした(笑)。自分たちの身近なことを劇にすると意外と面白く伝わるかも、と話しているうちに、気づいたら始まっていて。どうなるのか全く見えていなかったけど、楽しかったです!」(もえの&ふーちゃん&かず&あかり)

《プロダクションノート》

今回のワークショップはいかがでしたか

多田 彼らがトライ&エラーを繰り返していること自体、演劇を観ているようなものです。週に1回くらいしか稽古がないのですが、その間に彼らがいろいろ考えてくるのも面白いですね。自分たちの発表に対する他チームからのフィードバックを受けて、次までに何かしら変えてくる、その対応力がすごいな、と。

本番でトラブルがあったとしても、それを乗り越えることも含めて演劇なので、本番でどんな体験をするかも大切だと思っています。

観客参加型なので、お客さんにも頑張って欲しいですね。

アウトリーチ活動とはどんなものでしょう?

多田 学校は “正しい”ことだけを教える傾向にあり、閉鎖的になりがちだと感じています。その点、多少間違いがあっても「そのままでいいんだよ」と許容するのが芸術です。つまり、ダンスでも音楽でもいいから、アーティストが行って、いつもとちょっと違う時間を作ってあげることに意味があると思っています。

演劇のアウトリーチでは、演劇を教えるわけではなく「自分の表現をやってみる」ことを伝えたいと考えています。普段は怒られてしまうようなことでも、演劇だったら怒られないので、自分が感じることをそのまま表現してみる。たとえば、普段人の話を聞かないコが人の話を聞かない芝居を演ると、メチャクチャうまい(笑)。反対に、普段苦手なことを演劇として演ってみることで、そうする人の気持ちが分かることもあります。

成果発表会をご覧になって、いかがでしたか

多田 今日は、子どもたちの投げかけに、お客さんからいいリアクションが返ってきたので、練習のときよりいいパフォーマンスができたと思います。成果発表会とはいえ、本番に近い経験ができたので、次回は「もっとこういったことができるかも」など、イメージできる幅が広がったのではないでしょうか。