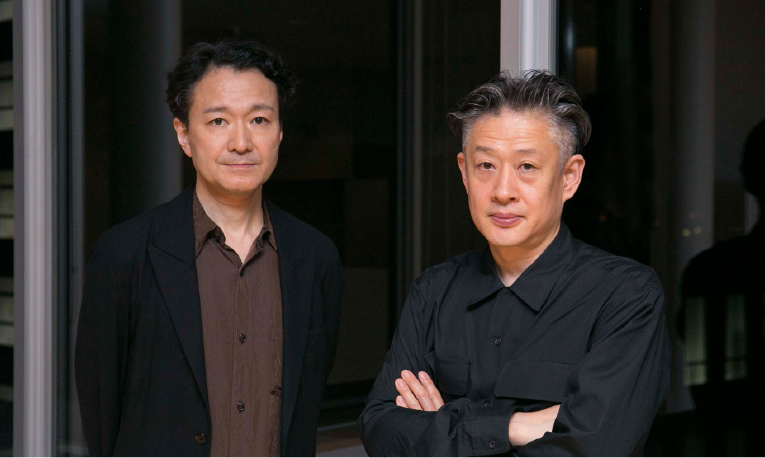

KAAT神奈川芸術劇場 白井晃 アーティスティック・スーパーバイザー就任 第一作 『Lost Memory Theatre』 白井晃(構成・演出)&三宅純(原案・音楽) インタビュー

今年4月にKAAT神奈川芸術劇場のアーティスティック・スーパーバイザーに就任した白井晃。そのプロデュース第一作として披露される作品『Lost Memory Theatre』は、世界で活躍する音楽家・三宅純が2013 年にリリースしたアルバム「Lost Memory Theatre act-1」を舞台化するという挑戦的な試みだ。モチーフは、劇場(theatre)そのものと音楽だという。演劇、音楽、ダンスの官能的な交配はいかにして生まれたのか。企画の発端から、まったく新しい舞台を誕生させるための試行錯誤や共同作業について、白井晃、三宅純の両氏にお話をうかがった。

Interview&Text:小林英治

Photo (Portrait):西野正将

取材協力:KAAT神奈川芸術劇場

▼白井晃(構成・演出)

演出家、俳優/KAATアーティスティック・スーパーバイザー

早稲田大学卒業後、1983-2002年、遊◉機械/全自動シアター主宰。劇団活動中よりその演出力が認められ、演出家として独立後は、オペラ、ミュージカル、音楽劇からストレートプレイまで幅広く手がけている。中でもポール・オースター作『ムーン・パレス』『偶然の音楽』『幽霊たち』やフィリップ・リドリー作『ピッチフォーク・ディズニー』『宇宙でいちばん速い時計』『メルセデス・アイス』など海外の小説・戯曲を独自の美学で演出し、好評を博す。近年の演出作品に『ジャンヌ・ダルク』『天守物語』ミュージカル『GOLD~カミーユとロダン~』『幻蝶』『4four』『オセロ』音楽劇『ヴォイツェク』など。オペラでは『愛の白夜』『オテロ』『こうもり』など。出演作に『ア・ラ・カルト』(89~08年 青山円形劇場)『オケピ!』(00年、03年 三谷幸喜作・演出)『アンデルセン・プロジェクト』(06年 ロベール・ルパージュ作・演出)『桜姫』(09年 長塚圭史脚本・串田和美演出)『ファウストの悲劇』(10年 クリストファー・マーロウ作・蜷川幸雄演出)『国民の映画』(11年三谷幸喜作・演出)『天日坊』(12年 宮藤官九郎脚本・串田和美演出)『趣味の部屋』(13年古沢良太脚本・行定勲演出)『マクベス』(13年 長塚圭史演出)など。01、02年の演出活動にて第9回、第10回読売演劇大賞優秀演出家賞受賞。05年演出『偶然の音楽』にて平成17年度湯浅芳子賞(脚本部門)受賞。また12年演出のまつもと市民オペラ『魔笛』にて第10回佐川吉男音楽賞受賞。2014年4月よりKAAT神奈川芸術劇場アーティスティック・スーパーバイザー就任。

▼三宅純(原案・音楽)

作曲家

日野皓正に見出され、バークリー音楽大学に学び、ジャズトランぺッターとして活動開始、時代の盲点を突いたアーティスト活動の傍ら作曲家としても頭角を現し、CM、映画、アニメ、ドキュメンタリー、コンテンポラリーダンス等多くの作品に関わる。3,000作を優に超えるCM作品の中にはカンヌ国際広告映画祭, デジタルメディア・グランプリ等での受賞作も多数。ピナ・バウシュ、ヴィム・ヴェンダース、ロバート・ウィルソン、フィリップ・ドゥクフレ、オリバー・ストーン、ジャン=ポール・グード、大友克洋らの作品に参加し、異種交配を多用した個性的なサウンドは国際的賞賛を受けている。ジャンルを超越した活動を通じてハル・ウィルナー、アート・リンゼイ、デヴィッド・バーン、グレース・ジョーンズ、アルチュール・H、ヴィニシウス・カントゥアーリア等海外音楽家とのコラボレーションも多い。’05年秋よりパリにも拠点を設け、精力的に活動中。アルバム「Stolen from strangers / 07年」「Lost Memory Theatre act-1/ 13年」はフランス、ドイツの音楽誌で「年間ベストアルバム」「音楽批評家大賞」などを受賞。ギャラリーラファイエット・オムの「2009年の男」に選出され、同年5月にはパリの街を三宅純のポスターが埋め尽くした。主要楽曲を提供したヴィム・ヴェンダース監督作品『ピナ/踊り続けるいのち』はEuropean film award 2011でベスト・ドキュメンタリー賞受賞。またアカデミー賞2012年ドキュメンタリー部門、および英国アカデミー賞2012年外国語映画部門にノミネートされた。白井晃作品には『三文オペラ』『中国の不思議な役人』『ガラスの葉』『幽霊たち』『ジャンヌ・ダルク』『ヴォイツェク』『9days queen』など参加多数。

音楽から夢想した舞台の実現へ向けて

— 今年の4月にKAAT神奈川芸術劇場(以降KAAT)のアーティスティック・スーパーバイザーに就任された白井さんですが、プロデュース第一作となる『Lost Memory Theatre』は、音楽家の三宅純さんが昨年発表した同名アルバムの舞台化という斬新な企画です。

白井:自分がこういう立場になりまして、ある種の所信表明としてどんな作品を上演しようかと考えた時、もちろん既存の戯曲から何かを選ぶということもできましたが、それでは面白くないなと思ったんですね。演劇というものは、戯曲をベースとした文学的要素のみならず、音楽、ビジュアル、肉体表現というものの総合的な芸術だということは、今まで自分が演劇をやってくる中でずっと意識してきたことです。ですからKAATでも、いわゆる演劇作品と言われているものだけではなく、もっといろんな要素の入り混んだ舞台芸術が目指せればいいなということがまず頭にありました。そしてその時に、僕が初めに思い立ったのが、三宅さんの音楽でした。三宅さんとはこれまでに何度もお仕事をさせていただいていますが、去年出された『Lost Memory Theatre act-1』というアルバムは、実はその創作過程から覗みさせていただいてたという経緯がありまして、この音楽が醸し出す景色って何だろう? 三宅さんのこのアルバムに入っている音楽が流れる舞台というのはどんなものだろうか?と、僕は勝手に夢想していました。普通ならば戯曲があって芝居が始まるんですけど、常々そのことに対して疑問を感じてもいて、これまでにも、まず役者ありきというところからアドリブで芝居を作ったり、小説から芝居を作ったりということもありました。それならば、三宅さんの音楽があるところからひとつのステージを作っていくことも可能ではないだろうかと思い、このような企画にいたりました。

— 企画をたちあげてから実際に三宅さんにお話するまでには少し時間があったとうかがっていますが。

白井:通常では実現不可能な企画ということは分かっていましたので、本当に実現できるという確約がない限り、三宅さんにお話するのは失礼だなと思っていました。別の仕事で三宅さんとは顔を合わせていたのですが、水面下でKAATの方と打ち合わせを重ねていることは黙っていて、劇場側が実現に向けて動き始めてくれてから告白したんです。

三宅:僕はそこまでの水面下の動きは全く存じ上げていなかったので、白井さんからお話を聞いて、嬉しいという気持ちと、そんなの本当にできるのかな?という気持ちとがない交ぜになった中で、口をついて出たのは、「まあ、やらせてくれるところないでしょう」と。ところがもう少し詳しくうかがってみると、もしかしたら、あながち嘘でもなさそうだと。

白井:笑。

三宅:ただ、とても光栄なお話なんですけども、僕は言葉にできない心情のレイヤーを、言葉にできないからこそ音楽にしているのであって、その音楽の受け取り方はあくまで受け手にすべての余白を預けてきたんですね。それが演劇の要素が入ってくるということは、言葉によって意味が限定されてしまう恐れがある。それに関する危機感みたいなものがすぐに頭をよぎりました。それは実はいまだに払拭されたわけでもなくて(笑)、現在まさに白井さんとの間で、いろんな協議なりバトルが繰り広げられているわけです。

『Lost Memory Theatre』チラシビジュアル

曲と曲の間にあぶり出しのように浮かび上がるイメージのコラージュ

— 音楽から夢想されたというものは、「劇場」を巡る大きな物語ということでしょうか?

白井:いや、物語とはまったく違いますね。まずは断片的なコラージュで、例えば、三宅さんのこの曲のシーンには誰がいたらいいなと具体的な役者さんが浮かんだり、この曲にはクラシックのバレエの女の子が4人いるんだなとかね、そんなことを思い浮かべる僕の勝手なイメージだったんです。そういったさまざまなイメージを、『Lost Memory Theatre』というタイトルから「劇場」という一つのキーワードでくくれたら面白いなというふうに考えました。ですから、本当に最初は漠然としたイメージから始まったんです。

三宅:白井さんは「劇場構造」ということにこだわっていた部分もあり、一時期、お互いが思ってることがすごくズレたことがあったんですが、コラージュ的なイメージの連結で作られるということは、僕もイメージの中にもともとありました。ただ、それを観客として見たときどうかと考えた時に、そこでストーリーが語られる必要は全くないんですけど、演者の共通認識として何らかのシノプシスみたいなものを待った方が良いなと思って、それを僕が書いたんですね。そうしたら今度はだんだんそれが一人歩きをしてしまって、二人の間でやりとりするうちに構成の形ができすぎてしまいました。そこから、お互いそれに関してどう距離をとって、どう壊すか、何を削って何を言わないのか、今はそれを試行錯誤している段階です。

白井:僕は曲を聴かせていただいて、『Lost Memory Theatre』というタイトルから自分の中で勝手に夢想してた部分があったわけですよね。ただ、三宅さんはこの芝居にとっての原作者のような立場ですから、ライナーノーツに書かれていたような、「どこかに失われた記憶が流れ込む劇場があったとしたらどうだろう?」という大きなコンセプトとして考えてらっしゃったので、そのイメージを大切にしなければいけないと思ったんです。ですが、言葉を重ねるうちに今度はそこが膨らみ過ぎてしまって、「物語を語ろうとしてしまっている!」と感じる瞬間がきたわけです。そのことは三宅さんも危ないと感じてらっしゃって、これはもっと言葉を削ったほうがいいだろうと共通の危機認識に至ったのが、ここ2、3日みたいなところですね。でも一度この作業をやったのは良かったのかもしれません。

三宅:僕もよかったと思いますね。

白井:言葉が過剰に出てしまったんですけど、役者の中にも演出者にもその記憶は残ってるわけですよね。そう思いながらあのシーン、このシーンを作っていくと、実際に何も言葉はなくても、底辺の部分で流れて反映されていくと思うので。

三宅:そうですね。時間の許す限り、また同じような「構築と解体」という作業は繰り返されるかもしれません。

白井:最終的には、本当にコラージュのように、曲と曲の間にイメージがあって、最初に提示したかったことが、漠然とあぶり出しのように浮かび上がってくるというのが理想ですね。

人生は用意された脚本で生きているわけではない

— そのイメージの制作は、自由度が高い分だけ難しい作業とも言えそうですね。

白井:そうなんです。選択肢が無限にあるだけに、どこかで限定していかなければいけない。三宅さんとの間で行なった最初の作業は選曲で、その次に曲順を決めました。そういうふうに自分たちで縛りをつけていったとでも言いますか。音楽から想起された一つの演目を作ろうとしているわけですから、選曲は大事ですよね。ただ、僕は曲順に関しては、作っていくうちに自然と決まっていくと思ってたんですけど、三宅さんは先に決めるべきだとおっしゃって、ちょっと戸惑いました。

三宅:逆に僕は、曲順を決めないと何も決まっていかない気がしていました。

白井:それで、ある種脅迫をされるように(笑)、無理やり自分で曲順をひねり出して、三宅さんと意見交換をして、最終的に決着した流れの中で演目を作っていきました。

三宅:別にストーリーを語ろうとはしていないんですけど、曲順が導く流れみたいなものはあって、そこが流れていないと、つまり芝居に合わせて曲が選ばれてしまうと逆のパターンになってしまいますから。

白井:そうなんです。それでは結局いつもとに同じになってしまうんですよね。今回の場合は、曲の流れが、普通の芝居でいうところの戯曲になるわけですから。そう気づいて、今はむしろそれで良かったと思います。

— 使用される曲はすべてがアルバム『Lost Memory Theatre act-1』からになりますか?

三宅:8月20日にアルバム『Lost Memory Theatre act-2』が出るのですが、「Act-1」「Act-2」と、その前のアルバム『Stolen from strangers』からも2曲使用します。『Stolen from strangers』は、僕にとっては『Lost Memory Theatre 』のプロローグに位置づけているので、自分の中ではこの3つの作品が大きな一つの流れの中にあるんです。

— 演奏されるミュージシャンは三宅さんがお選びなっているんですよね。

三宅:そうですね。今回のミュージシャンは、僕が長年、それこそ30年越しで信頼している、いわゆるスタジオミュージシャンの中でトップの人たちです。もちろん生演奏なのですが、ステージでは録音物とも並走していて、音楽の面でもまたそこが夢なのか現実なのか?という部分もあるかもしれません。

— 一方で、テキストは若手の谷賢一さんが書かれてます。この意図はどんなところにあるのでしょうか?

白井:イメージの断片を作っていく中で、僕と三宅さんとの協議の間で言葉を紡いでいくという方法もありましたが、まったく違うところから言葉を紡ぎ出してくれる人がいたらいいなと思って、谷さんとは初めて仕事をさせていただきますが、自分よりも2回りくらい若い彼が、僕の文脈にはないものを持ち込んで、この作品に上手い作用を施してくれたらいたいなと思ったんです。だからオファーとしては、「台本」という名称を付けないで、言葉をいくつか欲しいとお願いして、「使わせていただくのは100になるかもしれないし、ゼロになるかもしれない。また出してもらったものをカットしてしまったり、組み替えたりするかもしれない」という条件で、「テキスト」というクレジットでやっていただいてます。

— 音楽劇ですが、オペラともまた違いますね。

白井:オペラではないですね。とにかく、すべての要素が入っていたら面白いなと思ってたんですよね。僕は戯曲から芝居は作っていますし、俳優と役の人物造形を話し合って作品を作っているのですが、時々それがつまらなくなるというか、もっとイメージのコラージュであってもいいと思うこともあって、今回はとことんそれをやっています。役者さんたちは、どうしてもひとつの人格で芝居を通そうとするものですが、これは私が作った「劇場」だと思ってもらって、役者の戯曲は自分の中にあると思って、勝手にドラマを作ってもらっていいと思っています。

— それは観る側としてもそうなりますね。

三宅:でも本来、人生そのものがそうじゃないですか?みなさんだって、用意された脚本で生きているわけでもなければ、さらにそこに記憶が絡んでくると、同じ場所に居合わせた人の記憶が全く違う場合もありますし、主人公すらどうなっていくのかわからない。そういうことが舞台上でなぜか起こっていると思っていただいたほうがいいでしょうね。

— では、舞台美術はどうですか? セットもある種のイメージを固定することにもなりかねない要素ですが。

白井:なりかねないですよね。ですから、劇場の中にもう一つ「劇場」を作るというような、漠としたイメージの中に、あえて三宅さんの音楽とそこに伴うイメージを置いてみたという感じです。だから、なぜここに「劇場」があるのかわからないというような物語が展開するかも知れないし、それはそれでいいと思ってます。劇場というところは本来それが許される場所で、いろんなフィクションが演じられて、それが何日間か経ったら壊れていって、劇場だけがその記憶を持っている。そんなコンセプトで美術空間は作っています。

築き上げてきた信頼関係があってこそのコラボレーション

— 今回は音楽がまずあるところから舞台を制作していますが、例えばダンスとの仕事でつける音楽とはどんな違いがあるでしょうか?

三宅:これまでにもダンスとの仕事は、ピナ・バウシュやフィリップ・ドゥクフレなどともやっていますが、いわゆるダンスのための仕事というのは、振り付けがあって曲をつけるとか、あるいは逆の場合もありますけど、いずれにせよ身体表現そのものが主役になる場合が多いです。つまり主人公はダンサーになるので、音楽は背骨みたいなものをひとつ抜いて、主人公のスペースを開けるような作業をするんです。ですが、今回は音楽が音楽として成立しているものが題材になっているので、それはしないわけですよね。そういう意味でのダンスとの共存の仕方というのは難しいといえば難しいし、今それを本当にどうしたらいいのかなって見守っている状況です。

白井:よく言われることですが、ダンサーにとって音楽は台本みたいなもので、そこに振りをつけていくということになると、それに合わせて意味を作っていくことになると思うんですね。ただし今回の場合は、三宅さんの音楽がある中で、その音楽と寄り添ったからいいかというとそうではなくて、違う物語がダンサーなり役者の中から生まれてくればいいなと思っています。それは演出する僕にとっても同じことなんですけど、例えば三宅さんの音から何か人の動きを考えた時に、音楽を説明する動きであることは辞めたほうがいいでしょう。むしろその音楽を通して、どんなイメージを脳みそからつくり出すか。それは身体と音楽の関係の中で大きな課題ではあるなと、いつも思いますけどね。通常のダンス公演を見てても、音楽があって振り付けられたものなのか、身体表現があって後から音楽があったものなのか、どっちが先だったのかなと思うことがあります。

三宅:ちなみにピナの場合は圧倒的に後者なんです。最後の最後まで音はついてなくて、初日が近づいたあたりで音楽監督がプレゼンをして、つまりほとんど選曲なんですよ。ただ僕の場合はそれがちょっと続いた時に、もう少し能動的な関わり方はできないかということで、いくつかオリジナルを提供したりということもありました。でも通常は選曲で、間際に決まるだけです。だから「使ってますよ」って言われて、劇場に観に行って、「あ、本当に使ってる」って(笑)。

— そういう意味でも、やはり今回は、それ以前の白井さんの作品での三宅さんの関わり方と全く違いますね。

三宅:違いますね。普段はむしろ傍観していて、だいたい稽古が始まる辺りには構造はわかってますから、それがどういうふうにハマっていくか、もしくは変更すべき点があるか、基本的には白井さんがどう感じられるかを待っている感じです。

白井:今は逆に近いですよね。僕が作ったものを、三宅さんどう感じるかな? それでまたフィードバックして、同じように感じ始めている部分があるなとか、三宅さんが違和を感じているのはどこの部分だろう?と思って、考えなおしてみたり。そういった意味では、行ったり来たりしながら一緒に作らせていただいてる感覚があります。

三宅:いつも問題提議ばかりしてご迷惑かけているんですけど、このような信頼関係をきずけたことは、本当に素晴らしいことだと思っています。

白井:議論できるのもいい関係だと思いますし、ただビジネスライクに、この曲を何曲かお願いしたいんですって出していただいたのを、ありがとうございますと受け取って、使ったり使わなかったり。そういう関係を超えてしまっている感じではありますよね。

目の前で起こっている事とは別のストーリーや記憶を思い出したりする作品であって欲しい

— お客さんにはどのようにこの舞台を観てもらいたいですか?

白井:いや、どう観てもらいたいというのはないですね。これを観てどう感じてくれるのか、逆に知りたいですよ。

三宅:音楽を作るときも思いますが、その感情が表現されていること自体が感動を生むということがあると思うんですね。つまり、「人前でこんな表現をしていいんだ!」と思うような。今回の舞台もそういう延長であればいいなと思っています。だから感じ方はすべて観ていただく方に委ねていますね。

白井:今回は、作りながら僕自身も、自分の生理とか感覚とかだけを信じていて、見ていて、「これいいな、こんなふうになってればいいな」と思うことを蓄積していきたいと思っています。だから、理屈ではなく、「あ、今の言葉なんか引っかかるな?」と思ったら、それはきっと間違いなんです。「説明しすぎてる」と思ったりとか、振付も、「今の何か違う。」と思う瞬間のこととか、そういう「あれっ?!」って思うことを全部研いでいって、見たいことだけを見ようとしてるところがある。

— その分、余白みたいなものが残されている感じですかね。

白井:僕の中では余白はないんですけど、お客さんが見た時の余白は必要だと思っています。お客さんにこう見てほしいと窮屈な形でつめていくと、かえって間違ってしまうと思っています。もっと、「今のは何だったんだろうなぁ?」って思わせてくれる間がほしい。

— お話をうかがっているうちに、『Lost Memory Theatre』のいろんなバージョンがあってもいいなと思えてきます。

三宅:ええ、僕は最初からそういうイメージがありますね。公演地が変わればキャストも変わるだろうし、選曲も変わるし、というような。例えばニューヨークでやれば誰々が入るなとか、そういう形式があってもいいなと思いますし。全く違うバージョンというのはいくらでも作れると思います。

白井:実はこの企画をスタートさせる最初の段階で、三宅さんが「act-1」「act-2」とアルバムを出されていくように、こっちも「opus-1」「opus-2」というように、「作品1、2…」という形で舞台を継続して作っていけたらいいなという思いがあって、タイトルにつけようかという話もあったんです。でもまあ、この企画自体が、この劇場にとっても見えない企画だったということもあって(笑)、ちょっと、引っ込めさせていただいたんですよね。僕自身もどうなっていくかわからない部分もあったし、でも可能であれば、将来的にはこれが「opus-1」だったということになればいいなと思います。

— 舞台というものが、そこに展開される空間に浸かって日常を忘れさせるという効果もあると思いますが、一方で先ほど三宅さんがおっしゃったように、人生が凝縮されている場所と言えるとも思います。『Lost Memory Theatre』でどんなイメージが立ち上がるのかすごく楽しみですね。

白井:僕は、ひとつの作品を、よくできた物語だなと見るのも、それはそれで素晴らしいことだと思うんですが、むしろその作品を見てるうちに、何か自分なりの別のストーリーや記憶を思い出したりするような、そういう作品に出会う時が好きだったりするんですね。『Lost Memory Theatre』は観客にとってそういう感覚になればいいなと思っています。音楽から想起されて、目の前で見えてることと違うことを各人がイメージしたり思い出したり、違う音や言葉が聞こえてたりするのがいいと思うんです。

三宅:そうなるためにも、いよいよ間が大事になってきましたね。

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

<マグカル後記>

— 神奈川で思い入れのある食べ物や場所があれば教えてください。

白井:僕は神奈川県民ホールです。ピナ・バウシュの「カーネーション」を何度もここに追いかけて観に来たりとか、ドゥクフレが「IRIS」をやった時に来たりとか、横浜はほとんど県民ホールに来るために来てました。自分の仕事としても、初めてオペラを演出さていただいたのが県民ホールで、昨年亡くなられた辻井喬さんと一柳慧さんのオリジナルオペラ『愛の白夜』(2006年)をやらせていただくのは感慨深かったです。そういった意味では、神奈川といえば、神奈川県民ホールに尽きますね。

三宅:僕は鎌倉で育って、高校は横浜に通っていたんですが、学校は朝の返事だけして、だいたい関内にあるダウンビートというジャズ喫茶に入り浸っていました。毎日のように行ってるので、お店の人も「補導がきたぞ」って教えてくれて(笑)。それから、鎌倉の家からは遠くのほうに江ノ島が見えたんですが、台風の時にそこの防波堤と灯台に打ち寄せる波の情景が今でも夢に出てきます。