2018年8月29日。横浜市若葉町の小さなビルに、中国、シンガポール、日本から18人の若者が集まった。招集をかけたのは、ここで「若葉町ウォーフ」を主催する佐藤信。彼らは、佐藤がシンガポールから招聘した演出家リュー・シャオイーと共に、20日間のワークショップに参加するためにやってきたのだ。お互いに言葉も通じなければ文化的な背景も異なる彼らが、どうやってコミュニケーションを図り、一つの作品を作り上げていくのか。その創作の過程、異文化交流こそが、ワークショップの最大のテーマといえるだろう。

佐藤「リューさんとは、7年前に南京で一緒に仕事をして以来のお付き合いなので、シンガポールに関しては何の心配もありませんでした。でも、中国で参加者を募るのは初めての試みです。反応が予測できないので早めに着手しようと思い、昨年の12月にSNSで発信したところ、わずか3日で多くの応募が集まったので驚きました」

佐藤「リューさんとは、7年前に南京で一緒に仕事をして以来のお付き合いなので、シンガポールに関しては何の心配もありませんでした。でも、中国で参加者を募るのは初めての試みです。反応が予測できないので早めに着手しようと思い、昨年の12月にSNSで発信したところ、わずか3日で多くの応募が集まったので驚きました」

近年、中国では現代劇の発達が目覚ましく、その勢いは日本の60年代を彷彿とさせるほど。民間が運営する劇場が台頭してきたことから、国営劇場に属さない「独立系演劇人」という言葉が生まれ、優れた作品が次々と発表されているという。

リュー「若葉町ウォーフは単なる劇場ではなく、文化交流の拠点であることに興味を惹かれました。佐藤さんとは何度も一緒に仕事をしてきましたが、今回はこれまでとはちょっと違います。いろんな都市からいろんな人が来て、生活を共にしながら作品を作り上げる。まさに異文化交流です。今はまだ環境が整っていませんが、いつか私の国、シンガポールでもやってみたいと思っています」

ワークショップとは、問題解決の手段である。そして今回解決すべきテーマとは、お互いに言葉が通じないメンバーがどのように協同し、作品を作り上げるか。使用言語は日本語、英語、中国語。もちろん通訳ボランティアは用意されるが、個々の稽古場でのコミュニケーションを全面的に頼ることはできない。参加者は、スマホの翻訳ソフトやジェスチャーなど、あらゆる手段を講じて相互理解を目指すことになる。

佐藤「重要なのは、各人が母国語で思い切り発言できること。そうでないと、国際交流といいながらも英語ができる人が中心になってしまいがちなんです。スタート地点ではコンセプトを伝えるために言葉も必要ですが、実際に作品を作りはじめたら、言葉はほとんど必要ありません。そもそも、日本人同士が1時間激論を闘わせたからといって、本当に分かり合ったといえないケースだってあるでしょう。言葉に頼れないからこそ、一番重要な問題を、深いところで伝えることができるのだと思います」

佐藤「重要なのは、各人が母国語で思い切り発言できること。そうでないと、国際交流といいながらも英語ができる人が中心になってしまいがちなんです。スタート地点ではコンセプトを伝えるために言葉も必要ですが、実際に作品を作りはじめたら、言葉はほとんど必要ありません。そもそも、日本人同士が1時間激論を闘わせたからといって、本当に分かり合ったといえないケースだってあるでしょう。言葉に頼れないからこそ、一番重要な問題を、深いところで伝えることができるのだと思います」

20日の間には、東京の座・高円寺や横浜のKAAT(神奈川芸術劇場)を見学したり、演劇やダンスの講師を招いたワークショップも行われた。能楽師の清水寛二氏を招いたワークショップでは、清水氏の即興的な舞に触発され、参加者全員で特別な空間を共有することも経験する。

リュー「はじめは衝突もありました。でもそれは、単に言葉が通じないという問題だけではなく、演劇的な言語が通じないことも関係していたと思います。私たちは演劇を通じて知り合ったのかもしれないし、芸術を通して知り合ったのかもしれませんが、その過程には常に「翻訳」という作業が存在しますから。

佐藤さんも試行錯誤の状態だと思いますが、それは言葉の問題だけではないと思います。文化的な交流、演技の交流も必要なので、その都度、多様な意味での通訳が必要になります。そして、それが私にとって一番面白い」

佐藤「準備は大変でしたが、ワークショップが始まってからは全てのプロセスが面白かった。参加者だけでなく、私にとってもすごく大きな学びの場ですね」

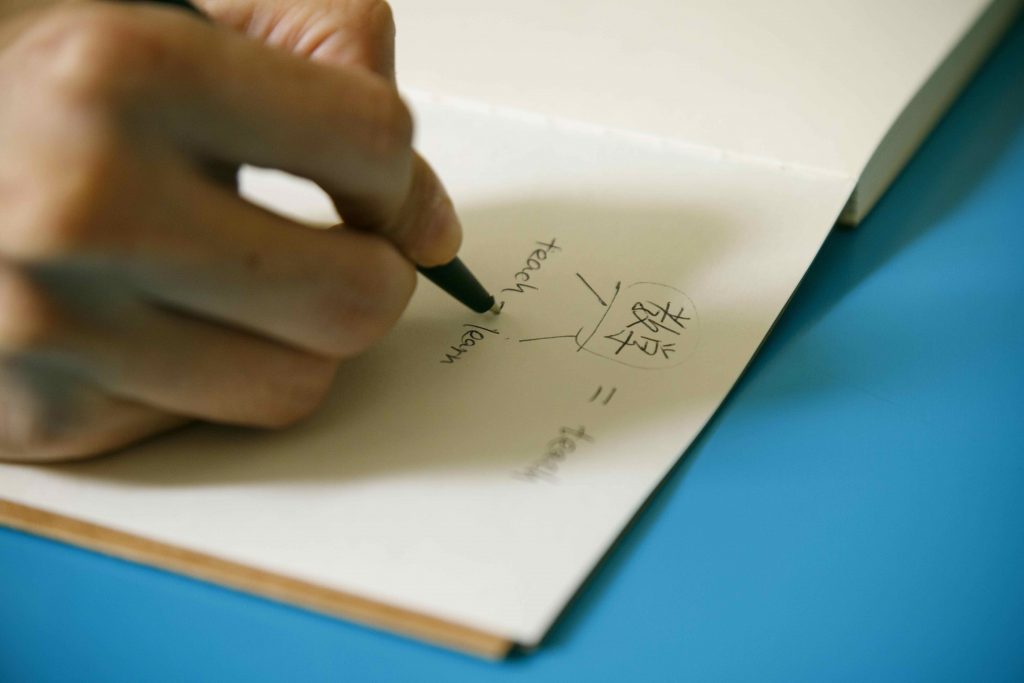

日本語の「教える」を中国語に訳すと「教学」。これを再訳すると「teach」と「learn」、「教える」と「学ぶ」が共存する言葉のように感じられる。教えることは学ぶことでもある、と説かれているようだ。

若者たちに教えながらその反応を自分の中に取り込み、さらに発展させることで自分自身も学び続ける。リューが佐藤に惹かれるのは、まさにその姿勢が見て取れるからだという。

リュー「文化交流とは、ある程度時間が必要なものです。同じ環境で続けていくことは難しいし、挑戦だと思いますが、私はしばらく続けていきたいと思っています。また、参加した若者の中でネットワークが築かれ、新しいことが動き出すかもしれません。ここでは訓練ばかりですから『もっと何か楽しいことをしたい』という気持ちが芽生えているかも(笑)」

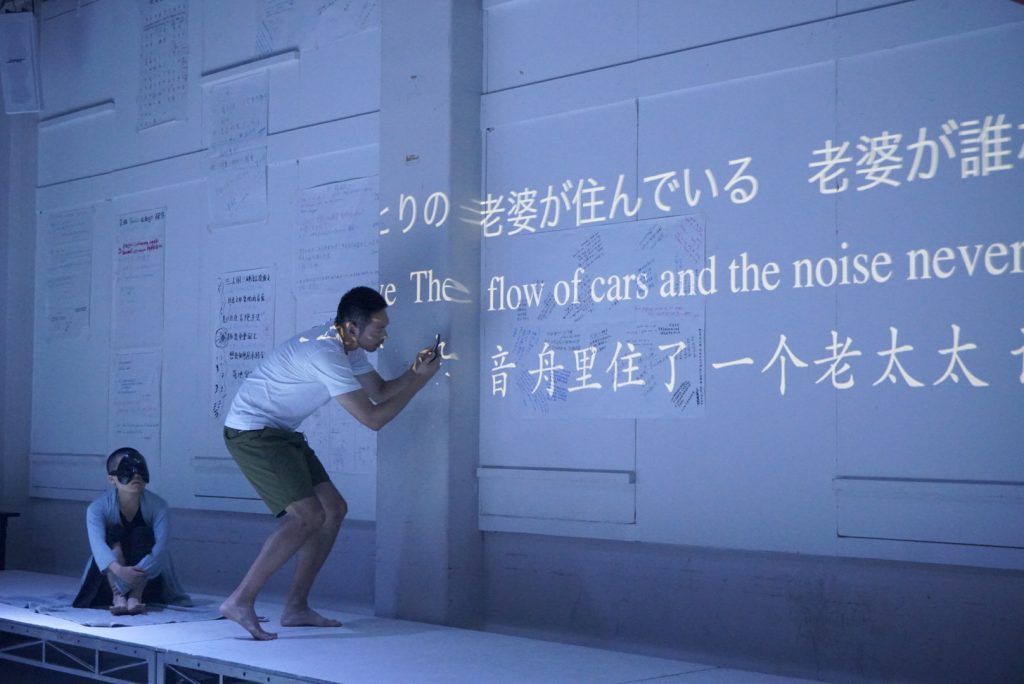

そして迎えた、総合的なまとめとしての公演「舟もなく-No Boat in sight-」。本番は9月15日(土)、16日(日)の2回のみ。若葉町ウォーフの小さなスタジオは、両日とも満員のお客さまの熱気に満ちていた。壁面に映し出される3カ国語のテキストを背景に、「花/あるいは川底の瓦礫」の行方を自分たちの表現で客席に伝えようと試みた18人の若者たち。彼らは開かれた扉から、それぞれの世界へ出航していく。

そして迎えた、総合的なまとめとしての公演「舟もなく-No Boat in sight-」。本番は9月15日(土)、16日(日)の2回のみ。若葉町ウォーフの小さなスタジオは、両日とも満員のお客さまの熱気に満ちていた。壁面に映し出される3カ国語のテキストを背景に、「花/あるいは川底の瓦礫」の行方を自分たちの表現で客席に伝えようと試みた18人の若者たち。彼らは開かれた扉から、それぞれの世界へ出航していく。

カーテンコールで彼らが口ずさんだのは、寝食を共にした20日間の間に、自然発生的に生まれた歌だった。日本語、英語、中国語、そしてタミル語。言葉が通じないもどかしさを乗り越え、身振り手振りやスマホのアプリを駆使して、環境問題や世界情勢を一生懸命語り合った時間が、ここで一旦幕を下ろした。

佐藤「今やっていることにどんな意味があるのかは、プロセスの途中ではわかりません。出会った瞬間にわっと仲良くなるのは、あらゆる場所で起こること。でも僕らは、仲良くなってもう一歩先に進まないといけないんです。その過程には分かり合えない苦しみもある。2週間の共同生活はものすごくストレスが溜まりますが、今回は彼らのモチベーションが素晴らしく高かったので、様々なストレスを自主的に解決することができたのだと思っています」

佐藤「今やっていることにどんな意味があるのかは、プロセスの途中ではわかりません。出会った瞬間にわっと仲良くなるのは、あらゆる場所で起こること。でも僕らは、仲良くなってもう一歩先に進まないといけないんです。その過程には分かり合えない苦しみもある。2週間の共同生活はものすごくストレスが溜まりますが、今回は彼らのモチベーションが素晴らしく高かったので、様々なストレスを自主的に解決することができたのだと思っています」

リュー「言葉が通じない環境で、目の前の問題をどう解決していくか。紙に書いたり、ジェスチャーをしたり、みんなで生活していることそれ自体が、美しい舞台のようでした」

佐藤「このワークショップは来年以降も続け、併せて、将来の作品づくりを目指すフォローアップ企画も立ち上げます。1日も早く内容をまとめて、募集を開始しないとね。今回の募集だけで中国に数十人の若者たちを待たせていますから」