次回ヴェネチア・ビエンナーレへの想い ー塩田千春&中野仁詞 インタビュー

塩田 千春|Chiharu SHIOTA

1972年大阪府生まれ。ベルリン在住。生と死という人間の根源的な問題に向き合い、「生きることとは何か」、「存在とは何か」を探求しつつ大規模なインスタレーションを中心に、立体、写真、映像など多様な手法を用いた作品を制作。神奈川県民ホールギャラリーの個展「沈黙から」(2007年)で芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞。主な個展に高知県立美術館(13年)、丸亀市猪熊弦一郎現代美術館(12年)、カーサ・アジア(スペイン、12年)、国立国際美術館(08年)など。キエフ国際現代美術ビエンナーレ、瀬戸内国際芸術祭、あいちトリエンナーレ、モスクワビエンナーレ、セビリアビエンナーレ(スペイン)、光州ビエンナーレ(韓国)、横浜トリエンナーレほか国際展の参加多数。文化庁より文化交流使(12年)に任命され、オーストラリアを訪問。

中野 仁詞|Hitoshi NAKANO

1968年、神奈川県生まれ。慶應義塾大学大学院美学美術史学専攻前期博士課程修了。

主な企画に、パフォーミング・アーツは、音楽詩劇

生田川物語–能「求塚」にもとづく(創作現代能、2004年、神奈川県立音楽堂)、アルマ・マーラーとウィーン世紀末の芸術家たち(音楽・美術、06年、同)、生誕100年ジョン・ケージ せめぎあう時間と空間(音楽・ダンス、11年、神奈川県民ホールギャラリー)。現代美術展では、塩田千春展「沈黙から」

(07年、神奈川県民ホールギャラリー)、小金沢健人展「あれとこれのあいだ」(08年、同)、「日常/場違い」展(09年、同)、「デザインの港。」浅葉克己展(09年、10年、同)、泉太郎展「こねる」(10年、同)、「日常/ワケあり」展(11年、同)、さわひらき展「Whirl」(12年、同)、「日常/オフレコ」展(14年、KAAT神奈川芸術劇場)ほか。

芸術資源マネジメント研究所研究員。東海大学非常勤講師。

Text:内田 伸一 photo:西野 正将

今年はヨコハマトリエンナーレで賑わう神奈川県だが、世界で最も長い歴史を持つ国際美術展「ヴェネチア・ビエンナーレ」の日本館にて、やはり神奈川と縁の深いふたりが来年のアーティスト&キュレーターに選出された。アーティストは、ベルリンを拠点に活動する塩田千春さん。キュレーターは、神奈川芸術文化財団の中野仁詞さん。神奈川県民ホールギャラリーでの『沈黙から 塩田千春展&アート・コンプレックス2007』で初めて協働したふたりは、その信頼関係から生まれた企画案『掌の鍵』(てのひらのかぎ)で、来年の第56回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展に参加する。そこで、ベルリンと横浜を結ぶSkype対談をお願いし、10年前の出会いから今回の展覧会に込める想いまでを語り合ってもらった。

アーティストとキュレーター、10年前の出会い

――中野さんと塩田さんの出会いは、どんなものだったのでしょう?

中野:僕は百貨店の美術館で展覧会の仕事をした後、1999年から神奈川芸術文化財団に勤務しています。最初は演劇部門、続いて神奈川県立音楽堂で音楽部門を担当し、これがきっかけで塩田さんと出会いました。音楽堂で初めて手がけた創作舞台は、現代音楽と能・狂言と書の3要素を交えた新しい公演でした。財団の芸術総監督でもある作曲家・ピアニストの一柳慧さんに相談しながら、2004年に音楽詩劇『生田川物語 能「求塚」にもとづく』として実現しました。

<img alt="音楽詩劇 生田川物語 能「求塚」にもとづく 神奈川県立音楽堂 2004 Ⓒ青柳 聡

音楽詩劇 生田川物語 能「求塚」にもとづく 神奈川県立音楽堂 2004 Ⓒ青柳 聡

――音楽が一柳さん、台本は詩人の大岡信さんで、井上有一さんの書が登場する舞台に、観世流能楽師の観世榮夫さん(演出も)、狂言の野村万作さん、茂山逸平さんらが出演した意欲的な試みですね。

中野:その後も一柳さんから、日本の伝統芸術と現代音楽のコラボレーション第二弾をやろうとご提案があり、今度は文楽にフォーカスしたいと話し合いました。さらに舞台美術は現代美術家に依頼しようと考え、そこでお願いしようと思ったのが千春さんだったんです。2001年の第一回横浜トリエンナーレで、瞬時に人々の心をとらえる力のある作品を発表していたのが印象的で。大きな空間を相手にしても、それに負けない作家の精神的強度と、マテリアルの選定、設置の精密性、スケール性から導かれる命脈をしっかりとわれわれに伝える彼女の表現はとてもいいなあと思ったんです。

――泥の付着した巨大な5着のドレスによる《皮膚からの記憶》ですね。

中野:そうです。ちょうど『生田川物語』のすぐ後、千春さんは東京で個展『落ちる砂』を開いていました(ケンジタキギャラリー・東京)。ご本人も拠点のベルリンから帰国中だというので、初めてお目にかかったんです。そこで公演の概要を説明したのが、千春さんとの最初の出会いです。

<img alt="《皮膚からの記憶》横浜トリエンナーレ 2001 Ⓒ怡土鉄夫

《皮膚からの記憶》横浜トリエンナーレ 2001 Ⓒ怡土鉄夫

塩田:それが2004年のことでした。そうするともう、10年の付き合いになるんですね。

――塩田さんにとっての、中野さんの第一印象は?

塩田:当時の私はまだ美術館での大きな個展なども経験がなく、そういう自分に舞台芸術と美術との融合という意欲的なお話がきたのが、すごく嬉しかったのを覚えています。中野さんは、とても熱心な人だなという印象でした。その後も、ベルリンの私あてに関連書籍などをよく送ってくれましたね。こういうことまでしてくれるキュレーターはいなかったので、「これは本気で行かなければ」と思いました。もちろん私も展覧会は常に本気でやってきましたが、中野さんには、キュレーターという立場から表現に対する熱意をとても感じました。

中野:当時は、脚本を作家の平岩弓枝さんにお願いできたらとか、文楽について考える祭に、梅原猛さんの著作『地獄の思想―日本精神の一系譜』を参考にしたりしていて……千春さんも別の表現分野との取組みは初だと思うので、そうした資料を日本から送り付け(苦笑)、よかったら読んでくださいと。彼女は柔軟な人で、逆にいろいろ教えてもらったり、情報交換と交流が続きました。

「沈黙から」広がりはじめた世界

中野:結果的には、この企画は、実現には至りませんでした。

――でも、その後、中野さんは、新しく担当することになった神奈川県民ホールギャラリーで、塩田さんの大規模な個展『沈黙から 塩田千春展&アート・コンプレックス2007』』を実現しますね。これは塩田さんのそれまでの作品が、大型インスタレーションも含めて集結したものでした。また、閉館後の展示空間でダンスや音楽の表現者がパフォーマンスを展開したり、さらに同館の小ホールでシンポジウムやコンサート等の関連イベントが行われた「アート・コンプレックス」も話題になりました。

中野:神奈川県民ホールギャラリーで僕が最初に企画したのが『沈黙から』でした。この複雑な構造からなるクセのある大空間、つまり1階と地下1階の2層にまたがり、5つの展示室それぞれが床色も天井高も違う場をうまくとらえ、作品で変容させる力のある若手作家はごく限られます。また、今度はギャラリーという場で美術作品をベースに、他の領域との実験的協働ができたらと、一柳総監督、県民ホール事業課のメンバーと一緒に考えました。どちらの意味でも、ここで最初に千春さんと一緒にやれたのは大きかったですね。

《光から/From in light》「沈黙から」塩田千春展 神奈川県民ホールギャラリー 2007 Ⓒ西村 康

コンスタンツァ・マクラス&ドーキーパーク「沈黙」 神奈川県民ホールギャラリー

左 ヴァレリー・アファナシエフ ピアノリサイタル×塩田千春(美術) 神奈川県民ホール 小ホール

右 ライプツィヒ弦楽四重奏団×仲間たち「社会と芸術の狭間で」 神奈川県民ホールギャラリー

いずれも「沈黙から」塩田千春展&アート・コンプレックス2007 より Ⓒ Matron

――お二人それぞれの魅力や信頼できるところは?

塩田:中野さんは、現場に強いんですよ。作家の気持ちがすごくわかる人。キュレーターにとって展覧会づくりとは、論文など含めて言語化できる部分を突き詰めつつ、作家とその作品を分析していく作業もあると思う。当然、中野さんもそれはなさっていますが、加えて現場の気持ちをわかってくれる力を感じます。それがない方は、たとえ学術面で長けていてもやりづらいことがあります。でも、中野さんは一緒に何かをつくるのがとてもやりやすい。『沈黙から』では、延べ160人以上の学生らのボランティアが設営を手伝ってくれる出来事もありました。集まってくれた方々を中野さんが適切にグループ分けして、たくさんのガラス窓を使った《光から/From in light》などでも参加者の力を活かしてくれました。

中野:僕は初めて千春さんへ「パフォーミングアーツ、どうですか?」と相談したとき、躊躇なく「じゃあ一緒にいろいろ見てみましょう」と2人でベルリンで演劇、コンサート、オペラなどの舞台を観て回ったりしてくれたことに、とても柔軟な作家さんだと感じました。あのときは、寒いベルリンの街を2人で多ジャンルの専門家と交流をすべく営業して回ったりもしましたね。

――営業、ですか?

中野:「アートコンプレックス」に出演してほしいアーティストを探して直接交渉にいったり、展覧会をベルリンでも見てもらうことはできないか、と関係者に会いにいったりしたんです。千春さんが現地で各所のコンタクトをとり、僕は資料を持っていって、という日々がありました。ふつうに展覧会だけやっていればいいのに(苦笑)、いざ始めると色んなことにエネルギーが向き始める。でもそこで千春さんはいつも前向きに、「あの人がいいんじゃないか」といったことを一緒に考えてくれた。その多様性を受け入れる感覚、柔軟性はとてもありがたかったです。

塩田:私もいつの間にか、中野さんがベルリンに来るっていうと楽しみになっていました。そうしたなかで、どんどん物事がつながっていったんですよね。そのことでいうと、中野さんはすごく段取り上手でもある(笑)。

中野:これまで一緒に仕事をした演奏家から、「段取踏男(だんどり・ふみお)」と呼ばれました(苦笑)。ともあれ『沈黙から』は千春さんの芸術選奨(文部科学大臣新人賞)受賞の要素になるなど、大変高く評価して頂けました。2004年の出会いから約4年越しだったので、嬉しかった。またこれによって、その後もアートコンプレックスはベルリン在住の映像作家小金沢健人くんの個展などで続き、美術と他の領域との交流が引き継がれたのも良かったと思っています。

――塩田さんと舞台の関わりについて言えば、その後チェルフィッチュの岡田利規さんが演出した『タトゥー』(新国立劇場)で舞台美術を担ったことも印象に残っています。

中野:『タトゥー』はドイツの女性劇作家、デーア・ローアーの作品を、岡田くんが演出したものでした。ちょうど岡田くんが神奈川文化賞未来賞の授賞式で県民ホールにきていて、式が終った後、県民ホールギャラリーの塩田展を見てくれたことがきっかけです。そこから、あの窓の作品のようなイメージで舞台美術をやってみないかとの話になったんですよね。

塩田:だから『沈黙から』を起点に始まったことはすごく多く、かつ大きいです。あのとき展覧会場でダンスをしたコンスタンツァ・マクラスとは、その後も舞台『オイディプス』でまた一緒に仕事をすることになりました。やはりアートコンプレックスの企画過程で会いにいった振付家・演出家のサシャ・ヴァルツとも、2011年に声をかけてもらい、オペラ『松風』(細川俊夫作品)でご一緒できました。さらに、あの個展のシンポジウムでお話した北川フラムさんとの出会いが、越後妻有トリエンナーレや瀬戸内国際芸術祭への参加につながったり。数え上げるときりがないくらいで、振り返ってみても、今の私がここにある重要な契機だったと思います。

「沈黙から」塩田千春展&アート・コンプレックス2007 シンポジウム「他者の発見 アートはコミュニケーションをいかに回復するか」 神奈川県民ホール 小ホール Ⓒ matron

――とても気が合うお二人、という印象ですが、逆に意外だったところなどは?

中野:その答えになるかわからないけど(苦笑)、ベルリンに千春さんのアトリエを訪ねたときびっくりしたことがありました。ザ・ドリフターズのお笑いのDVDがたくさん置いてあって。

――それはすごく意外です(笑)。

中野:でしょう? でも、僕も前からドリフターズはすごいと思っていて、それは番組をつくる構成力の力も大きいと思うんです。人を笑わせるのって大変なことで、ある人を、感覚的にある行動へと向けていく意味ではすごく勉強になった存在。といっても、アトリエでは2人でそれを見て大笑いしてただけですけど(笑)。

塩田:あれは友だちが貸してくれたのが、たまたま置いてあったんですよ(照笑)。

中野:まさか日本から9000km以上離れたベルリンで、作家と一緒にドリフで腹を抱えて笑うとは思わなかった。でも笑いのツボもそうだけど、お互い、気持ちを入れるところ、抜くところというのも合う気はします。

塩田:私が思うに、中野さんのなかでは段取りとは違う、より本質的なところでも「ここがこうなれば、これとあれがつながる」というのも常にあり、その伝播のセンスというか「つなげかた」も上手ですよね。私もそれに乗っかるかたちで、学ばせてもらったことは多いです。

「掌の鍵」がひらくもの

(C)Sunhi Mang

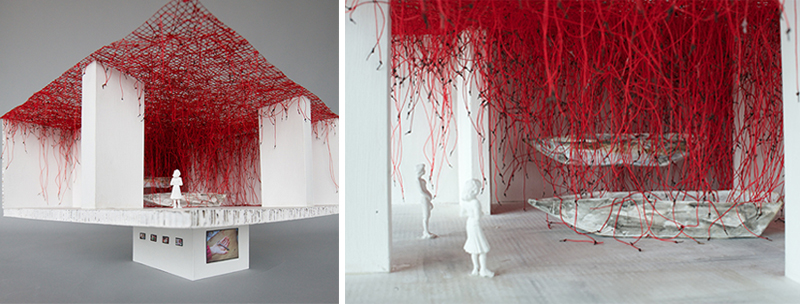

――ここで今回のヴェネチアのお話を伺います。展覧会タイトルは「掌の鍵」。かつて誰かに使われていた鍵を約5万個も集め、赤い糸の先につなぐインスタレーションになるそうですね。

中野:年初に企画コンペティションへの参加打診があり、そこから2ヶ月の短期間でプランを提出するものでした。まずキュレーターに話が来て、各々がアーティストを決め展覧会を企画し提案書を提出する方式です。話がきてすぐ、これを一緒にやりたい作家は千春さんだと決めていました。日本館の特殊な空間に対応できる力を持つ作家を選ぶべきと思ったし、短期間で展覧会の内容を深いものにしていく必要からも、互いをよく知る彼女が最適だと考えました。

――展覧会の解説やイメージ図などを拝見しました。塩田さんの作品にこれまで語られてきた「不在」や「壁」といったキーワードともまた違うイメージを持ったのですが、一方では、私的な厳しい体験が出発点にあったとも伺っています。

塩田:中野さんからお誘いを受けて、本当に嬉しかったです。一方で私は去年、一昨年と、大切な人を失う経験がありました。父が亡くなり、続いて、妊娠していた2人めの子どもを流産しました。大事な存在を失うのがどれだけつらいことかを、自分なりに強く感じた時期だったんです。今回の展示案はたぶんこの経験がもとになっていて、鍵のような、人が大切にしているものを集めて作品をつくりたいと思いました。

――そこから、あのような内容に発展したわけですね。

塩田:同時に、ヴェネチア・ビエンナーレという場に関して言えば、東日本大震災後の日本館ではこの出来事と関わるテーマが続きましたね。前々回の建築展は伊東豊雄さんのコミッションで「ここに、建築は、可能か」との問いが発せられた。また前回の美術展は田中功起くんが「抽象的に話すこと – 不確かなものの共有とコレクティブ・アクト」というタイトルで、他者の体験を自分がどのように体験可能かを探っているように感じました。そうした流れも理解した上で、過去だけでなく今の私たちのことを考えると、鍵を――チャンスを握っているのはここにいる自分たちだという気持ちがありました。もちろん失ったものは大きいけれど、その鍵の使い方次第でいろいろな方向に進み得ることを表してみたいと思ったんです。

左:日本館外観 右:第55回国際美術展 展示の様子 写真提供:国際交流基金

中野:たとえば先ほども話に出た窓の作品は、千春さんが旧東ベルリンで実際に使われた窓を集めたものです。窓というのは表からの危険をプロテクトすると同時に、内側から見れば、外部へ解放され、外気を取り入れるものでもある。作品ではこれが積み上げられて「壁」になりますが、当初、千春さんにとってその壁とは、乗り越えるべき自分自身であったのでは、と僕は考えていました。日本を離れてベルリンで活動していくなかで、自分自身も何かを超えていく気持ちがあったのかなと。そのように「壁」に対して「Over」という気持ちがあったとすれば、今回の「鍵」では「With」の想いがあるのではないかな。

――つまり、一緒につないでいく、ということですか?

中野:はい。鍵を開けて自宅から表に出たとき、いつもの同じ光景かもしれないけれど、その先には日々新しい体感・体験があり得る。家に帰って鍵を閉めれば、ある程度プロテクトされた、保証された自分の世界がある。その両者の世界をつないでいく役目も鍵は持っています。しかも鍵って大事なものだから、人から人へ託されることもありますよね。部屋の持ち主から借り主へ、また親から子へ受け継がれることもある。ここにも「つないでいく」行為がある。そうした中で、鍵は、記憶やぬくもりが蓄積されたものと見ることもできます。ただ今回は、それをストレートに震災後の何かの象徴として扱うというより、より普遍的な人の記憶を繋ぐ大切なものとしてとらえたいな、という話を2人でしましたね。

――鍵は公募を中心に集められ、日本館の2階に赤い糸と一緒に展示されるプランですね。同時に1階のピロティ部分では映像作品が展示されると聞いています。

塩田:これまでも記憶をテーマに作品をつくってきました。今回の鍵も、誰かに使われた、その記憶や思い出があるものを集めます。いま私も、ベルリンで古い鍵を集めています。一方、下のピロティで見せる映像は《どうやってこの世にやってきたの?》という作品です。これは子どもたちにタイトル通りの質問をして、答えてもらった様子をとらえたもの。つまり、自分が母親のお腹の中にいたとき、または生まれてすぐの、最初の記憶です。これは言葉が話せるようになると忘れてしまうとの話もあり、そこで2、3歳の小さな子どもに聞いています。ヴェネチアの日本館はとても変わった空間で、4つの柱で展覧会場が支えられています。その下にあるピロティでこの映像を見せたいと思ったのは、やはり未来を背負っているのは子どもたちだ、という気持ちがあります。

中野:展示室に数万個の鍵があり、記憶が関わり合う。地下では子どもの語る、彼らの「世界」がある。展示タイトルを象徴するような、掌に鍵がのった写真も展示したいと思っています。そこには実際の人間の姿があるのと同時に、数多の記憶をこれからの子どもたちが支え、さらに次の世代にもつながっていくという想いがあります。なお2階には、無数の鍵の下に2艘の舟も展示し、これも実は両の掌のかたちに通じています。記憶を受け止め、拾い上げながら前に進んでいく。「進んでいく」というのはすごく大事だと思っていて、「つながる」もこれに通じています。

<img alt="《どうやってこの世にやってきたの?》 2012 Ⓒ Sunhi Mang

《どうやってこの世にやってきたの?》 2012 Ⓒ Sunhi Mang

ヴェネチアビエンナーレ 模型写真 (C)Sunhi Mang

補い合い、ぶつかり合って、関わり合う

――先ほど、前回の同ビエンナーレ日本館における田中功起さんとキュレーターの蔵屋美香さんによる展示の話も出ましたね。このときの内容は、ある種の冷静な距離感を持って、参加や共有から始まる可能性、そして不可能性を考えたものでもあったのかなと思います。今回は、また違うかたちで参加や共有について考えさせられそうです。

塩田:それはつまり、さまざまな人から鍵を集めてインスタレーションを行うことをめぐって、ということですか?

――それも含めて、ですね。たとえば、今日お話して下さったような個人的な体験もかかわる想いを表現する際、それがいわば「他者」の持ち物を通じてかたちになることを、ご自分ではどのように考えていますか?

塩田:私にとって収集という行為は、やはり自分の中に何か欠落した部分があるからなんですね。そこを埋めたい気持ちはあります。ただ、その後に実際の展示空間を見て作品づくりを進めていく時点で、自分だけの感情をいちど断ち切り、他者として考えながら空間の流れをつくっていきます。いちど冷めた目になるとも言えますが、それによって、私以外の誰かが見たときにも各々の形で共感のようなものが生まれるとよいなという考えがあります。ふだんは黒い糸を作品に使うことが多いのですが、今回は「鍵」ということもあって、赤い糸でつなげたいと思いました。

<img alt="《大陸を越えて》国立国際美術館(大阪) 2008 Ⓒ Sunhi Mang

《大陸を越えて》国立国際美術館(大阪) 2008 Ⓒ Sunhi Mang

――過去にも、誰かの持ち物だった無数の靴を集め、赤い毛糸とつないだインスタレーション《大陸を超えて》などがあります。赤と黒、それぞれの糸を使うときの違いは明確にあるのですか?

塩田:あの作品の場合、靴というとやっぱり、そこには足がありますよね。タイトルが示すようなことも含め、自然と黒ではなく赤い糸を選ぶことになりました。

中野:たしかによく考えると、鍵と黒い糸だとちょっと恐いね。

――黒い糸を使った塩田さんの作品群には、衣服や家具など、対象が何かに縛り付けられた状態を視覚化したような厳しさも感じます。ただ、恐いというお話で言えば、鍵という存在も「閉める」という行為をいろいろ考えていくと恐い要素も連想され得るものかと思います。

中野:なるほど。でも「閉める」という行為も、大事なものを守るという意味ではポジティブな側面はある。そして一番大事なのは、そこからどう前に進むかじゃないかな。

《沈黙から》 神奈川県民ホールギャラリー 2007 Ⓒ西村 康

――ヴェネチア・ビエンナーレという場は、いろいろな意味で特殊とも言えますね。美術館で行う個展などとも異なり、また瀬戸内国際芸術祭で塩田さんが経験したように、現地に暮らす人々のことを知り、そこに残ることを考えながらつくるものとも違う。どうしても「日本を代表して参加」との話になりがちですが、そこはどう感じていますか?

塩田:数十カ国が国別のパビリオンで展示する場所ですから、当然関わる誰もが力を入れますし、私もそこを意識しないといえば嘘になります。でも、「日本館だから」「日本人だから」と臨むと、失敗するんですよね、きっと。今回選ばれたということは、私のこれまでをある程度認めて頂いたのだなとも思うし、無理に何かを背負うより、等身大の自分で臨みたい。あくまで、そこで自分の力をどれだけ出し切れるかを優先するつもりです。

中野:千春さんのような作品をつくる人は特に、行く先々で展示空間としっかり向き合うことを求められます。今回も「日本館」の3文字に付帯するいろいろな意味はあれど、同時に空間・場所としての日本館をどうとらえるかも大事だし、僕らはそこを重視して話し合っています。作家とキュレーターは、お互いに見えるところ/見えないところ、できること/できないことを補完し合う関係だとも思う。美術には演出家という職能はいないから、そこでもこの補完関係が重要になります。

――互いにない部分を補い合うことには、刺激も困難もありそうです。

中野:たしかに、そこではぶつかり合う必要もでてきます。といっても喧嘩するわけじゃなく(笑)、関係し合いながら展覧会をつくっていく。作家は作品をつくり、キュレーターは彼らと共に展覧会をつくる。そこにテクニカルスタッフなども関わっていきます。『沈黙から』での試みでは、さらに空間芸術と時間芸術が関わり合いました。そういえば、今回のヴェネチア日本館のコンペで他のキュレーターの方々の企画を拝見すると、そうしたパフォーマー、実演家の方々とのコラボレーションも想定したものがあり、とても興味深かったです。だから、つながりというキーワードと同時に、関わりというのもよく考えます。

――今回のコンペでは、日韓のパビリオン間で協働を提案するプランもありました。違いや距離を認めつつ、関わり合うことへの意欲と受け取ることもできるでしょうか。

中野:そうですね。選出結果は、僕らの案が今回の日本館で展示することに向いていた、という評価なのかなと思う。とはいえ、毎晩のようにSkypeで相談し合って、さっきはああいう話をしたけど、一時期、大舞台を前にしたプレッシャーや邪念みたいなものも僕にはあったりして……(苦笑)。だから選んでもらえたのは素直に嬉しいし、後はもう、本番に向けて一生懸命やるだけです。

塩田:実は私、前々回のコンペでも別のキュレーターに名前を挙げて頂いて、でも選出はされなかったんですね。いま振り返ると、あのときは私自身が初めての体験でしたし、自分でも何をやればよいのかよくわからなかったのではとも思う。そういうことがあるともう声がかからないのかな、とも勝手に考えていたんです。だから今回、中野さんから声をかけてもらえて、一緒にこの舞台に提案ができるのはこれが最初で最後だとも思いました。そうしたいろんなことを経て、今回ヴェネチアで展示できることは本当に喜びです。中野さんは朝早く、決まったよって電話してきてくれましたね(笑)。

――来年の展示開幕まで、このプランも前進していく感じでしょうか?

中野:そうですね。たぶん、変化はあります。もちろん、芯となる部分は大事にしますが、結局、やってみないとわからない事も多いですから。今回もきっとそうで、どんなに模型をつくってシミュレートしても、実現の過程で変わっていくことはあるんです。今日もいろいろお話しましたが、実際の展示を見てもらうことでしかわからないことがあると思う。だからこそ、みなさんできればぜひ実地で見てもらえたら嬉しいです。

――今日はありがとうございました。

中野:じゃあ千春さん、またすぐに連絡しますね。

塩田:はい(笑)。よろしくお願いします。

〈鍵を募集〉皆様の鍵をビエンナーレの作品に活用させていただきます。 塩田千春

第56回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展のため新作《掌の鍵》に使用する鍵を募集しています。

詳細はこちらから

《関連イベント》

塩田千春『マケット』 〈このイベントは終了しました。〉

2014年8月30日(土)- 10月2日(木)

ケンジタキギャラリー(名古屋)

第56回ヴェネツィア・ビエンナーレに出品予定の作品の模型を中心に、過去のインスタレーションのマケット、新作を含む平面作品を展示します。

http://www.kenjitaki.com/

開廊時間:11:00-13:00 / 14:00-18:00

休廊日:日・月・祝