「第56回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展」レポート 第1弾

「日本館・塩田千春《掌の鍵》– The Key in the Hand – 開幕! 塩田千春&中野仁詞インタビュー」

鍵の記憶、赤い糸がつないだもの

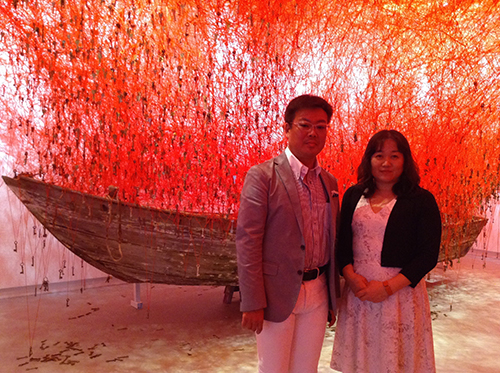

第56回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展 日本館展示風景(展示室)

――まずは、ヴェネチア・ビエンナーレへの参加が決定した日から本日のプレオープニングまでを振り返って、お二人の共同作業の中で一番記憶に残っているやり取りや出来事があればお聞かせください。

塩田:「二人の共同作業」(笑)?

中野:それは・・・やっぱり最後の一週間だよね?でもこれ、かなりディープな話になっちゃうかも(笑)。

塩田:・・・言えないことばかりですよね(笑)。

――お昼に読まれる方もいる前提でご回答を頂けると幸いです(笑)。

塩田:そっちじゃない、そっちじゃない(笑)!二人とも既婚で子供もいるので・・・。

中野:(笑)・・・決定前も短い期間にスカイプで何度も連絡を取り合った濃密な日々でしたが、決定後はまず鍵集めから始めました。

――当初5万個を目標とされていた鍵ですが、すぐに集まりましたか?

塩田:すぐには集まらなかったですね。

中野:徐々にですね。日本とイタリアの鍵屋の組合や会社に協力してもらいました。あと、今僕が在籍しているKAAT神奈川芸術劇場にも。

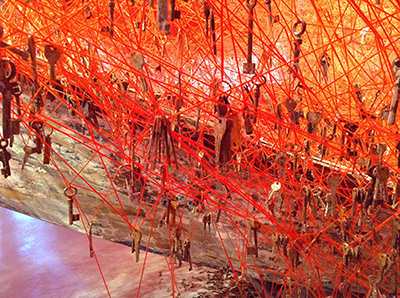

塩田:鍵屋さんで新しい鍵を作るとき、お客さんが古い鍵を置いていくんですよね。その鍵を捨てないで取っておいてもらいました。あと、日本とドイツ、イタリアの国際交流基金や、高知県立美術館、香川の丸亀市猪熊弦一郎現代美術館、金沢21世紀美術館、京都芸術センター、京都精華大学、大阪では国立国際美術館、名古屋と東京に画廊をもつケンジタキギャラリー、またアメリカやヨーロッパの美術館の方々にも協力してもらいました。集まった鍵には、その鍵にまつわる逸話が書かれた手紙付きで送られてきたものも多く、その手紙は大切にすべてアトリエで保管しています。

――その手紙には、どのようなことが書かれていたのでしょうか?

塩田:痴呆症のお母さんをお持ちの方が、何度も鍵をなくされるためその度に作った鍵や、北海道へ旅行中に亡くなった息子がその時に持っていた鍵、引っ越しを繰り返しているうちにたまった鍵など。いろんな種類の鍵と逸話がありました。

――前回のインタビューで、この展示の出発点に塩田さんご自身の近しい方の死があったとお聞きしました。また、同展の企画書で中野さんは、今回の作品は「生」と「死」という私たち人間の宿命と向かい合うものだと述べられています。ヴェネチアの直前にフランスで制作された《Infinity》(エスパス ルイ・ヴィトン パリ「赤い糸」展での新作)では、黒い糸のトンネルの中で光が鼓動のように点滅を繰り返し、黄泉の国へ向かって行く魂や、その実態が消えてもなお私たちの目に映り込む宇宙の星を想いました。

塩田千春《Infinity》2015 写真提供=Espace Louis Vuitton Paris © Adagp, Paris 2015 撮影=Pauline Guyon

――先ほど、亡くなった方が持っていた鍵も含まれているとのお話がありましたが、展示室ではそれらの鍵が赤い糸につながれながら未来に向かって解き放たれているように見えました。最終的に集まった18万個もの古い鍵に実際に触れながら、それらを赤い糸とつないでいく行為に込めた想いを改めてお聞かせください。

塩田:今回の展示では、鍵がもつ様々な意味を考えさせられる展示になりました。鍵を握ることはチャンスを得ることと同義です。鍵を手に入れると、目の前の世界とは違う世界とつながっている扉を開くことができます。それは未来を自分の手で開く機会です。反対に、鍵を失うことは、自分の生活の一部を失うことにもなりかねません。鍵は、人それぞれの生活に密着していると同時に、その形そのものも大きな頭と小さな体でできていて、1人1人の人間の姿に見えてきます。それをつなぐには赤い糸だと思いました。赤い糸は鍵、つまり人をつなぎ、鍵の記憶つまり人の記憶をつむいでいます。

――「未来」というテーマは、今回のヴェネチア・ビエンナーレの総合ディレクター、オクウィ・エンヴェゾーの掲げた全体のテーマ「全世界の未来」– All the World’s Futurs – とも共鳴していますね。

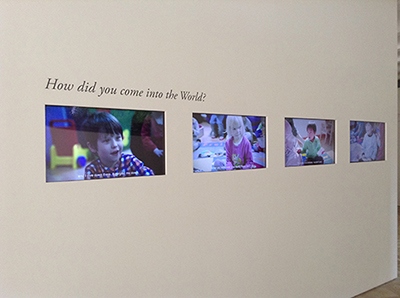

中野:日本では近年、東北の大震災と原子力発電所の事故を被ったけれど、人類の歴史を振り返ると、古来の天然痘やペストなど、自然災害だけでなくこうした疫病などの困難も我々人類は叡智(えいち)をもって乗り越えてきました。だからこそ、千春さんとは「生」と「死」という人類の普遍的なテーマをふまえたうえで、さらに子供たちに託す「未来」を見据えることに、美術という表現をもって挑戦したいと思いました。階下のピロティでは箱の形をした仮設壁の正面に、鍵を受け止める子供の掌の写真があります。その裏では、子供たちが自分が生まれる前、つまり母親のお腹にいた時のことで記憶していることを語る映像作品《どうやってこの世にやってきたの?》を4つのモニターを使って上映していますが、それは彼らが先人達から鍵を託され未来を開いて行く者であることを示しているだけでなく、彼らが未来に対して社会的な責任をも担っていることを考えさせる内容になっています。

塩田:でも、この構想とエンヴィゾーのテーマとはたまたまつながったんですよね。

中野:たまたまです、すみません(笑)彼のテーマの発表は昨年の秋でした。

ヴェネチアに棲む「魔物」? 「美術のオリンピック」とその現場

第56回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展 日本館展示風景(ピロティ)

――代表決定後、お二人は去年の「第14回 ヴェネチア・ビエンナーレ 国際建築展」を開幕早々に見学され、日本館の建築的な構造をよく観察されていましたね。

中野:これまで千春さんと一緒につくった展示でもそうでしたが、展示室の特性を変えずにそもそもある建物や空間のありかたを考えながら展示の構成を決めました。また、それをただ見せるのではなく、そこにどのような物語を見せられるか、あるいは現代の問題を投影できるか、そういったことがコンテンポラリーを扱う作家にとってもキュレーターにとっても大切だと思います。

――作品の設置に挑む前に、何度会場を視察されましたか?

塩田:私はほぼ毎月来ていました。ベルリンから飛行機では片道2時間弱くらいで、日帰りでも来られるので。打ち合わせ以外に私費でも来ていました。私は空間を使うので、その空間に自分が慣れないといけないのと、どこに何をどういうふうに置けば、人がその空間に入った時に自分の伝えたいことが瞬間に伝わるのかを何度も試しました。模型を作るのと現地で作品を作るのは違うので。

中野:僕は建築展のオープニング時と、今年1月にテクニカルの打ち合わせ、4月の作品設置の3回ですね。この設置の時に作家と最終的な調整、感じ方、動線、視点のチェックなどを行いました。今回のオープニングを含めると全部で4回。

塩田:最後の1週間は、私とアシスタント1人、中野さんの3人以外は入れないように会場を閉め切って制作していました。アシスタントも16年一緒にやっている人なので、阿吽の呼吸で作業ができる人。彼女以外は誰にも入ってほしくなくて。じゃないと制作に集中できなかった。美術館や画廊とは違って、本当にたくさん、いろんな人が出入りするので。

中野:僕も主に外で仕事をして、ときどき会場に戻ってきては「ああでもないこうでもない」と考えを述べ合うという感じで。作家はずっと展示室でこもって作業をしているために見えてくるところと見えないところがでてくる。その時にキュレーターという立場から、作家とは違う視点を投げかけるという感じですね。

――閉め切られた空間で、意見が衝突したこともありましたか?

塩田:いや、なかったですよね。

中野:「千春さん、この鍵とこの間隔が関係するためには、もう少しここの幅は広めだよね?」とか言って、冷静に問いかける。作家とキュレーターの共同作業の醍醐味ですよね。

――作品設置の期間だったと思いますが、中野さんがFacebookで、日本館での展示を経験された作家やキュレーターたちから「ヴェネチアには魔物がいる」と言われたことをお話しされていましたが、「魔物」はいましたか?

塩田:いましたね(笑)

中野:ヴェネチア・ビエンナーレはいわゆる「美術のオリンピック」で、各国のパビリオンが賞を競う。一方で、美術に対して何を以て勝敗を決めるのか、何が成功で何が100点なのか、そんなのないし、関係ないよねとかって問答しながらも、その舞台の上に立っている緊張から無意識にいつも以上にアクセルを踏み込んでしまうという。そういう「魔物」でしたね、今思うと…。

塩田:勝つ選手が必ず勝つという舞台ではないんですよね、力が入りすぎてしまって、自分で潰れてしまう作家もいる。

中野:大事なのは量、たくさんあれば良いのではなく、適量までどのように落とし込むのかというのが大切なんだけれど、エンジンが全開になっているとやりすぎてしまったりそれが見えなくなったりしてしまう。

塩田:植松さん( 第54回美術展の日本館「束芋:てれこスープ」展キュレーター植松由佳さん)からも、「ヴェネチアは足し算ではなく引き算が大事」だと言われていました。自分が何を一番見せたいかを考えて削ぎ落としていくようにと。

中野:以前、「沈黙から」という展示の図録にも書いたんだけど、「塩田千春は、ある空っぽの空間に黒い糸を足したのではなく、真っ黒い闇のなかから黒を引いていく」と彼女の作品を評しました。この「引く」という思想はとても日本的で、座禅を組んで何かを捨てていくという鎌倉仏教の禅の思想にもつながっていると今回も認識しました。

神奈川からヴェネチアへ―今後の展望、これから日本館の扉を開く者へ

――ヴェネチアを経て、次に取り組みたい新作や展示についてお聞かせください。

塩田:鍵はとても奥深い素材なので、今後も鍵を使った作品を作ってみたいです。

中野:神奈川県民ホールギャラリーの展示で注目してもらいそれ以降おおきく成長した塩田千春とまた神奈川で展覧会を開催するなど、何かできればと思っています。

――それはMAGCUL.NETの読者や編集部にとっても待ち遠しいですね。

中野:まだ全く予定はないのですが、作家共々実現できればと思っています。MAGCUL.NETの読者の方には、2001年に千春さんが参加した「第1回横浜トリエンナーレ」や、神奈川県民ホールギャラリーで開催した最大級の個展「沈黙から」(2007年)を見た方もいると思います。神奈川からスタートし、その後の作家のさまざまな取り組みを経て、今日のヴェネチアがあります。まずは11月までの会期中に、神奈川に育ててもらい成熟した我々の展示を是非ヴェネチアまで来て観てほしいですね。

――読者の中には、今後ヴェネチア・ビエンナーレの日本館代表を担う日本人若手作家やキュレーターもいると思います。彼らに手渡す「鍵」として、最後に一言いただけますか?

塩田:今回ヴェネチアの日本館という場所で展示の機会を頂けたことはとても光栄なことで、決まった時はこれまでやってきて良かったと思いました。日本館で特別なことをやるのではなく、今までどおりでいいんだと思いながら制作することができました。だから、アドバイスというほどではないのですが、作品を作り続けていくことが大切だと思います。あとは、キュレーターとの出会いかな?今まで仕事をしたことのない人といきなりヴェネチアのような舞台に挑むことはできないと思うので、たくさんのキュレーターに見て、知ってもらうことも大切だと思います。中野さんとは、展示と展示の間にもずっとコンタクトを取り続けていたので、わがままも言えました(笑)。

中野:若い作家やキュレーターは、いつも自分を見つめて、自分の立ち位置を知った上で自分の関心とは全く逆だったり別の世界だったりする分野に興味を持って、そこから改めて自分を見つめ直すということをしてほしいですね。物理学でも宗教学でも何でもいい。美術以外にもうひとつの強みを持って広い視野を得ることで、社会へ打ち出していく作品を作り出したり見出したりすることができると思います。あと、若手作家は若手キュレーターと一緒に展示をつくりながら共に育っていってほしいです。

Profile

塩田 千春(しおた・ちはる)

1972年、大阪府生まれ。ベルリン在住。

生と死という人間の根源的な問題に向き合い、「生きることとは何か」、「存在とは何か」を探求しつつ大規模なインスタレーションを中心に、立体、写真、映像など多様な手法を用いた作品を制作。

神奈川県民ホールギャラリーの個展「沈黙から」(2007)で芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞。

主な個展にスミソニアン博物館アーサーM.サックラーギャラリー(ワシントンD.C. / 2014)、マットレス・ファクトリー(ピッツバーグ / 2013)、高知県立美術館(2013)、丸亀市猪熊弦一郎現代美術館(香川 / 2012)、カーサ・アジア(バルセロナ / 2012)、国立国際美術館(大阪 / 2008)など。また、キエフ国際現代美術ビエンナーレ、瀬戸内国際芸術祭、あいちトリエンナーレ、モスクワビエンナーレ、セビリアビエンナーレ、光州ビエンナーレ、横浜トリエンナーレほか国際展にも多数参加。http://www.chiharu-shiota.com/

中野 仁詞(なかの・ひとし)

神奈川芸術文化財団学芸員。1968年、神奈川県生まれ。

慶應義塾大学大学院美学美術史学専攻前期博士課程修了。

主な企画に、パフォーミング・アーツは、音楽詩劇 生田川物語–能「求塚」にもとづく(創作現代能、2004年、神奈川県立音楽堂)、アルマ・マーラーとウィーン世紀末の芸術家たち(音楽・美術、06年、同)、生誕100年ジョン・ケージ せめぎあう時間と空間(音楽・ダンス、11年、神奈川県民ホールギャラリー)。現代美術の企画展では、塩田千春展「沈黙から」(07年、神奈川県民ホールギャラリー)、小金沢健人展「あれとこれのあいだ」(08年、同)、「日常/場違い」展(09年、同)、「デザインの港。」浅葉克己展(09年、10年、同)、泉太郎展「こねる」(10年、同)、「日常/ワケあり」展(11年、同)、さわひらき展「Whirl」(12年、同)、「日常/オフレコ」展(14年、KAAT神奈川芸術劇場)、八木良太展「サイエンス/フィクション」(15年、神奈川県民ホールギャラリー)ほか、インスタレーション作品とパフォーミング・アーツとのコラボレーションを企画制作。芸術資源マネジメント研究所研究員。東海大学、女子美術大学非常勤講師。

▷ 国際交流基金ヴェネチア・ビエンナーレ日本館 ウェブサイト

レポート文責:飯田真実(美術史家)