高山明インタビュー 後編 ー《横浜コミューン》を終えて

Interview:小林 晴夫(blanClass) Text:井上明子 Photo:西野 正将

政治的理由などで故郷を追われ日本に流れ着いたインドシナ難民たち、様々な理由から移動を余儀なくされ簡易宿泊所が建ち並ぶ横浜寿町に辿り着いた日本人たち、それぞれ背景は異なるものの何らかの理由で漂流を余儀なくされ横浜に漂着した両者が、ヨコハマトリエンナーレ2014で出会い対話した。この出来事は、ライブ・インスタレーション《横浜コミューン》として、高山明さんが仕掛けた演劇作品であり、寿町から来た日本人には「先生」、インドシナ難民のアジア人には「生徒」という役(=設定)が与えられていた。ただしこの演劇は即興劇の様相を呈し、台本=語学教材として設定されていた『華氏451度』(※1)からは必然的に逸脱していく。そして観客は手渡されたラジオを手に、階下で繰り広げられる日本語学校の様子を、会場2階のロフト部分から覗き見し、ラジオの周波数をあわせそれぞれの会話を盗み聴くことができた。さらに観客のいる空間には、状況を把握するためのピースが映像作品として展示されており、その空間で彼らは思い思いの時間を過ごすこととなった。会場のある若葉町は黄金町エリアと伊勢佐木町通りに挟まれた外国人移住者が多い町、多国籍な飲食店がひしめく歓楽街だ。元銀行をリノベーションしたオルタナティヴスペースnitehiworksがこの作品の舞台となった。

先日、ヨコハマトリエンナーレ2014のフィナーレとともに幕を閉じた《横浜コミューン》。MAGCUL.NETでは、様々な要素が絡み合うこの作品について、仕掛人である高山明さんにインタビューをおこなった。聴き手はblanClass小林晴夫さん。

※1 華氏451度:レイ・ブラッドベリによって1953年に書かれたSF小説。ヨコハマトリエンナーレ2014のアーティスティックディレクター森村泰昌氏が掲げた大きなテーマとして「華氏451の芸術:世界の中心には忘却の海がある」と引用された。

「今・ここ」を捉え直すための「コミューン」

小林:今日は、先日のヨコハマトリエンナーレ2014で発表された《横浜コミューン》について、僕の印象を含めいろいろとお伺いしたいと思います。

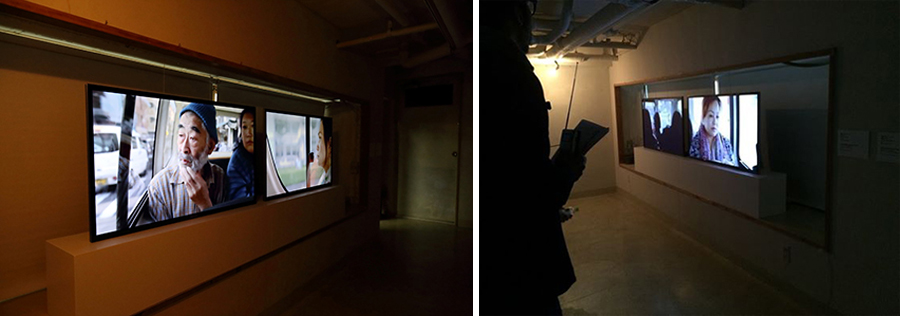

《横浜コミューン》は、インドシナ難民(ベトナム・ラオス・カンボジア)の方たち6名と、寿町在住の日本人6名が、若葉町のnitehiworksで出会ってマンツーマン形式の日本語学校を展開するという設定でしたが、ヨコトリ開幕からずっと横浜美術館に展示されていたモニターを外し、会場となる若葉町のnitehiworksまで持っていく様子が、藤井光さんの映像によって表現されていましたよね。自分自身の声が録音されたモニターを、アジアの人たちが外していく様子が、非常に儀式的に映像に映されていました。

高山:僕としては、アジアの人たちが美術館からモニターを取り外してみなとみらいから若葉町へ、寿町の人たちも若葉町へ移動させて、そしてその両者がここにいるこの人たちです、というのがわかれば良かったので、とにかく移動を見せたかったんです。それと、美術館のあるみなとみらい地区と、寿地区から若葉町へという町の持つコントラストも含め、横浜の多様性が映像に映り込むといいな…とも思ったんです。

小林:僕は横浜が地元なので、映像を観てすごく変な感じがしました(笑) 藤井さんの独特な撮り方とかも含め…

高山:そうですね。予想を上回る素晴らしい映像で、合流していく感じがよく出ていましたよね。

小林:2つの町のコントラストがまず凄いからね…。全く異なる両方のイメージが、交錯する感じが非常によくでていました。

移動を捉えた藤井光による映像作品の展示風景(nitehiworks2階奥のスペースにて) 高山明/Port B《横浜コミューン》2014 Photo: Masahiro Hasunuma

各写真内左側の映像: 引越し2(寿町から) 右側の映像:引越し1(横浜美術館から) 映像(撮影・編集:藤井 光)

小林:前回お話しした前編でも少し触れていただきましたけど、まず、横浜美術館でのモニター映像とnitehiworksでのパフォーマンスの関連性や、《横浜コミューン》の発想にいたるまでのプロセスを教えてください。

高山:横浜美術館での字幕モニターの展示は、nitehiworksのライブパフォーマンスのためのプロローグみたいなものでした。

まず、《横浜コミューン》は昨年秋に行った《東京ヘテロトピア》(※2)から何が引き継げるかということを考えてつくった作品なんです。《東京ヘテロトピア》で、小説家の小野正嗣、温又柔、木村友祐、管啓次郎さんという素晴らしい方々に文章を書いていただいて、それを日本語を母語としない人たちに読んでもらうということを行ったんですが、そこには、元の文章自体は物凄く良くできた日本語なんだけど、読まれた日本語はカタコトという関係性があったんです。それで《横浜コミューン》では、もう少し日本語の部分をいじってみたいと思いました。要するに、なぜベトナム・ラオス・カンボジアの方々を選んだかと言うと、単純に彼らの話す日本語の異質度が高いからということを最初に断っておかなければいけません。彼らの言語は母音と子音の組み合わせも独特で、発声も頭の上から抜けるように甲高い。それが僕にとって興味深く響いたんですね。まずそのことがあって、そこから「難民ってどういうことだろう」と考えていったんです。最終的に、難民っていうのは「言語も国も何もかも自明ではないところで生きている人たちだ」ということに行き着いて、彼らの話す日本語をテーマに作品をつくろうと思いました。そしてまずは彼らにインタビューをしようということでつくったものが、横浜美術館に展示されていたモニターの作品なんです。

※2 東京ヘテロトピア:ガイドブックとラジオを手に参加者は町へでていき、ガイドブックの記述をたよりに訪れたスポットにまつわる物語をラジオを通して聴くという演劇作品。

左:横浜美術館での展示風景 Photo:山本真人 写真提供:横浜トリエンナーレ組織委員会

右:横浜美術館にて、モニターを外す風景 高山明/Port B《横浜コミューン》2014 Photo: Masahiro Hasunuma

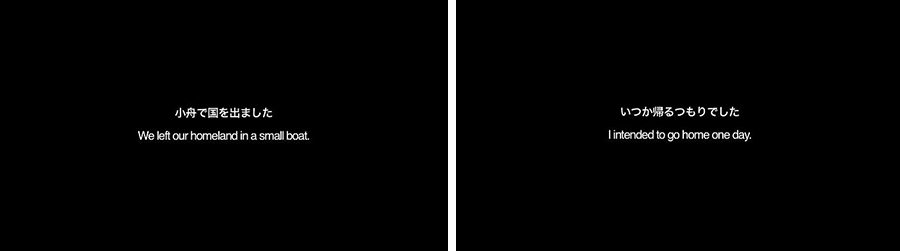

高山:彼らの中には、日本語に習熟している人もいれば、つたない人もいて、それらを同時に並べ、そこに正しい日本語と英語の字幕をつけました。なぜ字幕をつけたかというと、話を聴いていて「あ、この表現は違うな」とか「こういえばいいのに」ということを無意識に考えてしまう自分がいたんですよね。おそらく「正しい日本語」や「美しい日本語」って、普段は極力実態のあるものとは考えないようにしているけど、彼らのように異国からきた人たちと向き合うと、どうしても正しく直したくなってしまうということを感じたんです。であれば、それをある種の暴力として字幕にしてしまえ、と思いました。本当は細かいニュアンスがあって、彼らが話していることのほうが表現としては遥かに可能性があるんだけど、「正しい日本語」にしたらこうなりますという形で、あえて暴力的に字幕を差し挟みました。

横浜美術館に展示されていたモニター映像(字幕)の一例 高山明/Port B《横浜コミューン》2014

小林:でも、言葉ってそういうところありますよね。僕も英語を学んでいるとき、アメリカ人がいちいち直してきて…。でも確かにそれが一番勉強になるんだけど、大きなお世話だって思う時もある(笑)言葉って共有しないといけないから、そういうことが必然的にあるのかもしれないですね。

高山:日常生活レベルだと人の間違いとか全然気にならないし、もちろん僕自身が間違えることも多い。でもそれが語学教育ということになった場合、やっぱり正しい言葉を教えるのが筋だろうと思うんですよね。だから、どうしても語学教育、あるいは教育全てに潜んでしまうある種の暴力性・権威性というものが、単純に悪いとは言えないと思うところがあって…。今回の《横浜コミューン》は、移動にまつわるモチーフや共同体というテーマも含んでいるんですが、一番太いラインは今言ったことなんです。そのためにわざわざ声だけの展示をして、そこに字幕を載せて美術館に展示したんです。ちなみに、字幕翻訳は翻訳家の林立騎さんにやっていただきました。

小林:発端はある言葉の響きに対して、違和感をもってしまうということですか?

高山:僕自身は「本当にそういうものだけでいいの?」と疑問に思っているんですけど、社会的に「正しい日本語」とか「美しい日本語」というものがあって、この教育がだんだんエスカレートしていくと、例えば歴史的にもあるように、最も正しくてきれいな日本語を話すのは台湾のおじいさん というようなことになっていく。僕はそういう人の日本語を聴いたとき、申し訳なさといたたまれなさで何とも言えない気分になります…。

小林:そこにだけ残ってしまうんですよね。

高山:そう。それが語学教育の爪痕だと思うんです。これまでの歴史をみてきても、占領政策とか思想統制をするときの鉄則として、言語そのものから正しくしていくということがあると思うんですね。日本でもそういうことをしていた。だから今「正しい日本語」ときくと相当違和感を持つ。だったら正しくないピジン語的な日本語とか、日本語がクレオール語になってしまったようなものとか、そういう動きをもっと大切にすべきだと思っているんです。その流れで今、管啓次郎さんの呼びかけで”鉄犬ヘテロトピア文学賞”というものをつくり、ヘテロな響きをもった日本語、異質なものになっていく日本語を保護し、奨励するための活動をやり始めているんです。

小林:方言とかもそうですよね。だんだん薄れていってしまって…。

高山:まさにそうですよね。そういう方言、なまり、間違いっていうものが、もう少し自由に成り立つようなプラットフォームをつくりたいというのが、《横浜コミューン》のそもそもの動機としてあったんですよ。

《横浜コミューン》の構成員たち

小林:では、もう一方の出演者、寿町(※3)の人たちは、作品の中でどのような役割を担っていたんですか?

高山:寿町の人たちは日本語学校の先生役なんですが、出演してくれる6人を捜す際リサーチャーの人に伝えたのは、博士みたいな人から、読み書きもままならない人まで言語レベルのバリエーションをもたせてほしいということでした。そして集まってくれた彼らを全て同じ平面上に並べて、きれいな日本語からつたない日本語まで同一線上にある状態をまずつくりたかったんです。あと、寿町で生活をしている人たちは、やっぱりあそこに「辿り着いた人」が多いと思うんです。だから、彼らがどういうところを移動してきたのかはとても気になっていて、例えばいろんなドヤ街といわれる場所を点々とまわってきた人、大阪の釜ヶ崎から流れてきた人、体力尽き果ててやっと寿に辿り着いた人など、様々な背景がある。それはインドシナ難民の人たちが過酷な移動の末やっと横浜に辿り着いたということと、僕の中ではクロスするんですね。つまり「日本語と移動」というモチーフなんですけど、もし出会ったらどういう会話になるんだろうというのが、《横浜コミューン》をつくった大きな動機になっていますね。

※3 寿町(寿地区):横浜市中区。1955年 米軍による接収終了後、職業安定所と日雇い労働者が集まる寄せ場が桜木町から移動してきたことをきっかけに「ドヤ」という簡易宿泊所が急速に増え現在に至る。東京都の山谷、大阪市のあいりん地区(釜ヶ崎)と並ぶ三大寄せ場の1つとされてる。

インスタレーションビュー 上:観客のいる2階ロフトから 下:会場外から 高山明/Port B《横浜コミューン》 2014 Photo: Masahiro Hasunuma

小林:ライブパフォーマンスを観ていて、すごくコントラストの強さを感じました。

高山:ものすごく強かった。予想を上回る強さでした。

小林:アジアの人と寿の人の態度やモチベーションの違いはなんでなんだろう…ってざわざわしながら観ました。例えば、アジアの人が寿町の人を「大丈夫よ、まだ」とかいって慰めている場面もあって。

高山:そう、寿町の人が先生でアジアの人が生徒のはずなんですが、立場が逆転しちゃうんですよね。僕らが彼らを呼ぶ時、寿町の人は「先生」アジアからの人は「生徒さん」っていう役名で呼んでたんです。でも、わざと座る位置もどっちがどっちかわからなくしているし、実際聴いているとそれはまったくあてはまらないんです。

小林:アジアの人たちがどうみたって先生だったよね…(笑)だってすごくポジティブだったでしょ。移動という観点から言うと、アジアの人の方がより過酷な状況をくぐり抜けてきた印象もあるし、異国で生活するという意味でも現状のストレスもより大きいとは思うんですけど、寿町の人たちの方が萎えていて、逆にアジアの人たちは話す内容も含め、希望に満ち溢れていました。

高山:だから、現実をより反映しているのが寿町の人だと思うんです。アジアの人たちが体験したような、ボートに揺られて何日間も漂流したり、地雷の巣の中を歩いて国境を越えたりということをリアルに体験した日本人はいないと思うんです。そういう人たちが日本にきて新たな環境をつくっている。彼らは強靭なんですね。

高山明/Port B《横浜コミューン》2014 Photo: Masahiro Hasunuma

小林:それで、さっき「暴力」ということをおっしゃっていたけど、このコントラストもある意味暴力的に思えました。寿町の人たちにはもともとどんなことを求めていたんですか。

高山:寿町の人たちには、ありのままでいてほしいということを伝えました。お金もお支払いしていたので、彼らにとっては労働だったと思うんです。寿町が労働者の町ということもあって、お金をもらって仕事するということに関して、彼らはとても真面目なんですね。でももちろん人前にさらされている状況下で、自分が話したいことが少し境界を超えてしまう時もある。彼らのパフォーマンスを観ていて、これは労働ではなくて表現だなぁ…と思ったりして、その両側を行ったり来たりする感じが、僕個人としては非常に観たかったというのがあって。

小林:彼らはより俳優に近いということですね。

高山:俳優ですね。そもそも彼らには俳優ですって言ってあるんですよ。アジアの人たちには、寿町の人たちよりこのプロジェクトについて説明したので、なぜ今自分がここにいるのかということをよく理解してもらっていたと思います。だから寿町の人たちとはそういう点でも違ったんですね。その塩梅は結構難しかったです。

小林:なるほど。今回の作品には、大枠の仕掛けの他に、個別に複雑にたくさんの中身があるじゃないですか。例えば映像や、朗読するテキスト(『華氏451度』)もあったり、なかなか複雑だなと思いました。だから、体験しているうちによくわからなくなっていくっていうか…。

高山:例えば、初めてその場で会ってトークをしてもらえるよう毎回ペアを変えるとか、なるべく話が続くように配慮したり、慣れて行くにつれてお客さんに観られている意識が薄れないように、時計の位置をお客さん側につけかえたりとか、いろいろと細かい工夫はしました。

小林:そういう意味では、5日間の中で変化はありましたか? 僕は初日に拝見したんですけど、今後どうなるんだろうって思っていました。

高山:ありましたね。だんだん仲間みたいになっていって、最後の方はギリギリの信頼関係がでてきた気がします。だから「この話、話してもいいかな…」みたいに、話の内容としてはどんどんきわどくなってきましたね。自分が普通だったら人前で話さないようなことも話しているんだなっていうのが、息づかいでなんとなく伝わってくるんですよ。あと、寿町の人の中には言語障害と記憶障害を抱えている人もいたんですけど、そういう人がテキストを朗読すると不思議と耳に入ってくるんですよ。いわゆる役者さんが『華氏451度』をうまく朗読するのとは違う何かがあって。だから賛否両論はあると思うんですけど、今ヨコハマトリエンナーレという枠組の中でやる演劇パフォーマンスとして、僕はこういうあり方もあっていいかなと考えました。そういう意味では、『華氏451度』の上演として5日間で1冊の本を読み、しかもそれに自分史や記憶や想い出を好きなだけ絡めていいという、一つのあり方を提示できたかなと思います。

あえて「見世物」として観せること

小林:ちなみに今回は最近の高山さんの作品の中で、一番劇場型の演劇に近かったんじゃないですか? 観客は観ることに徹していて、それこそ見世物小屋じゃないけど覗き込んでいる感じもあったし。やってみてどうでしたか?

高山:久々だったんですけど、おもしろかったですね。舞台があって観客がいてというような演劇の構造もなかなか捨てたもんじゃないって思いました。ヨコトリ2014のアーティスティックディレクター森村泰昌さんからは、「美術展を突き破るような演劇をやってほしい」と言われていたんです。だからこそ演劇っぽい形も少し意識したところはあるんですよね。

小林:あと、1階と2階っていう上下の層ができていたのが僕はすごくおもしろかった。スタッフやバーテンさんも1階のバーカウンターの中にいて、2階には観客だけがいる感じが、nitehiworksの空間をすごく活かしていましたよね。

高山:会場を下見してプランをつくり変えたんです。だからあれはnitehiworksあってのライブパフォーマンスで、あそこでやらせてもらって本当によかったです。

小林:先ほど森村さんの話もでましたが、今回ヨコハマトリエンナーレという展覧会の場で、高山さんの作品に求められることというものがあったと思うんですが、美術館の外に出て行ったことも含め、展覧会の中で何ができるかという部分に関して、高山さんの考えをお聴きしてみたいです。

高山:当然なんですけど、展覧会って演劇と比べてお客さんの時間のコントロールができないんですよね。展覧会のお客さんは、一瞬観て去って行くものなんだということが最近ようやくわかってきたので、じゃあどうやったらお客さんの時間をもうちょっとこちらに持って来れるか…と考えたときに、美術館の外に連れ出すのも手だなと。わざわざ来てもらったからにはつきあってもらえるんじゃないかなと。もちろんあれは美術館じゃできないし、やらせてもらえないと思うんですけどね。あと、美術の人って展示する意識が強いと思うんですけど、演劇の場合舞台を展示物としては観ないんですよね。もちろん役者さんを展示する感覚もない。でも今回は美術展だからこそ、逆に、もう少し「鑑賞する」ことをお客さんに意識してもらえるような仕掛けをつくろうと思いました。要するに見世物というか…。

小林:展覧会で作品を発表することって悩ましいですよね。高山さんが劇場に対して思うジレンマと同じようなことが美術作家にもあるだろうし、なかなか大変なことだと思います。今回の作品は、演劇と言わずに「ライブインスタレーション」としたところがおもしろいなと思いました。まさにライブで展示している感覚が伝わる名称ですよね。

高山:そのほうがいいだろうと思ったんです。これは結構悩んだんですけど「動物園か?」みたいな、こちらの悪意や残酷さを隠してしまうのはよくないと考え、逆にそちら側に針を強く振るよう意識したんです。例えば、敢えて2階のガラス窓をいれたりとか。

小林:あ、そうか、あのガラスっていつもはないですよね。

高山:はい。普段は外れてるんですよ。

高山明/Port B《横浜コミューン》2014 Photo: Masahiro Hasunuma

小林:確かに、それによって見世物感は増しますね。ラジオで周波数をあわせて盗み聴く感じも含め、観客の側にも共犯関係があって、罪の呵責というか、悪いことをしている感覚があります。

高山:僕が一番の悪人になるんです。だからこそ、今回はずっと現場にいるようにしたんです。演劇では普通、演出家がホワイエにでてきて挨拶したりしますけど、そういうのが苦手なのでいつもはどこかに引っ込んでいるんです。でも、今回は5日間会場の入口にいて、自分の身をさらすということをしないとな…と思いました。

小林:そういう意味でも、高山さんを含めた展示物という感じがしました。高山さんが外でみんなに挨拶されている光景も含め、会場の外の景観が、若葉町の雰囲気がすごく出ていて、作品の一部を担っていましたよね。入場制限があったけど、順番を待っているときも含め、作品の一部のような感じがしました。ゆったりリラックスした楽しい雰囲気と、ちょっとした緊張感と罪悪感というか…。

高山明/PortBのこれから

小林:《横浜コミューン》についていろいろお伺いしてきましたが、最後に高山さんの今後の展開を教えてください。

高山:まず一つは、スマートフォンアプリ版《東京ヘテロトピア》をつくろうと考えています。それは、スマートフォンアプリを開いて指定した場所に行けば、その場所の物語を聴くことができるというもので、今東京藝術大学と提携してアプリ開発を進めているところなんですよ。中身の部分では、引き続きテキストに管啓次郎さんをはじめとする前回からの作家さんたちが、写真に畠山直哉さんが参加してくれることになっています。畠山さんには最初文章をお願いしたんですが、「それより写真を撮りたいな」と言ってくださって、どうなるのか非常に楽しみです。対象は、主に飲食店を中心に、今回はアジアに限らずアフリカやヨーロッパやアメリカや中東や、世界中に範囲を広げる予定です。

小林:東京には世界中の食べ物屋さんがありますよね。ない国なんてないんじゃないかっていうくらい。昔はニューヨークがそうだったけど、今は東京のほうがすごいんじゃないかな。

高山:そうですよね。

今度東京オリンピックが来るじゃないですか。僕の場合、東京で雇われて仕事する機会はない。でも「東京オリンピックに対してあなたはどんな応答をしたのか?」って聴かれたときに、ただ無視というのもつまらないから、何か応えられるようにしたいとは思っていて、だからこの《東京ヘテロトピア》を、2020年までひたすらコツコツと6年半やっていこうと思ってます。

それと、2つ目が、広報なんです。

小林:広報??

高山:《横浜コミューン》と並行してあきたアートプロジェクトにも参加していたんですが、そこで「宿命の交わるところー秋田の場合」という、占いをテーマにしたプロジェクトを行いました。その際テレビやラジオ、雑誌・新聞といった地元メディア7社を巻き込んで、それぞれの媒体に占いに関するコンテンツをつくってもらったんですよ。最終的には、それらを展示したり、実際に占い師の人に出張にきてもらったりして不思議な空間が出来上がったんですが、このプロジェクトはメディアを演劇に接続するという意味においても、僕自身おもしろい発明ができたと思っているんです。

Port観光リサーチセンター「宿命の交わるところー秋田の場合」展示風景 Photo: Kotoe Ishii

高山:それで、これは残念なことではあるんですけど、今の時代、実際に人が動くよりもメディアが騒ぐ方がよっぽど何かが起きた感があるんですよね。だから、従来「広報とはあるコンテンツをメディアに落とし込むためのツール」という考えが僕らの中にあると思うんですけど、ツールとしてではなく、広報=コンテンツというように限りなくくっつけてしまえば、おもしろい動きができるぞっ!て思ったんです。要するに広報だけの「メディアを使った演劇」みたいなものができないかな…と。僕にとっては、ツアー・パフォーマンスを別の次元に翻訳しなおすプロジェクトです。今は、コンテンツじゃなくて経路を発明していくことの方が重要だと思うんです。いわゆる宣伝だけの広報ではなくて、宣伝活動自体が非常にパフォーマティブで、実はパフォーマンスの実態だというあり方をすれば、コラボレーションの可能性が今の100倍くらい広がるんじゃないかなと思って。

小林:例えば電通とか博報堂とか、コマーシャリズムの仕掛人ってまさにそうですよね。情報化社会って、モノじゃなく情報を売るということだから。

高山:電通や博報堂は大手の大きいコンテンツを大きいお金を使ってやるという大きなモデルですよね。でもそうじゃなくて、もっと小さいレベルで、極力お金をかけずに、しかもおもしろくて効果的な広報ができてしまうというモデルを発明したいんです。それが場所や人や活動と結びついてコラボレーションになったときに、全然違うふうに化けていくんじゃないかな…というのが今の関心なんですよね。

小林:旧来の経路はもう使えないものが多くなってしまってますもんね。広報なんていったらblanClassも切実ですけどね…お金ないし…(笑)

高山:お金をいかにかけずに何かおもしろいことができるかということは、誰もが思っているはずなのですが、みんなコンテンツは考えるけど、経路の部分ってあまり考えていない気がするんです。

小林:難しいんじゃないですかね、経路って。でも人的にいろいろ混ざった方がいいから何か仕掛けていかないと。やっぱり古い経路に頼っているからシャッフルが起きないんですよね。

高山:うん、混ざり合う経路を考えて行かないと。そこのところが変わっていけば、変なものが混じり合ってコンテンツのほうは勝手に出てくるだろうと思ってるんです。

小林:そうかもしれませんね。今後の展開も楽しみにしています。今日はありがとうございました。